Selon le philosophe Charles Pépin, les rencontres ne sont pas seulement humaines : on peut aussi « rencontrer des films, des artistes, des pays, des idées… ». J’ai eu envie de partager avec vous ma rencontre avec le MuCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Un des lieux phares de Marseille.

Passage obligé à Marseille

« Si on tombe amoureux d’un lieu, il faut y revenir sans cesse », dit Hana, personnage interprété par la comédienne Andrea Riseborough, dans le film Louxor, sorti en salles en juillet 2021 en France métropolitaine. J’en suis profondément convaincue. Pour moi, il ne peut y avoir de séjour à Marseille sans détour par le MuCEM. Et mes séjours dans cette ville ont été fréquents ces dernières années.

Le musée et le Fort Saint-Jean qui le jouxte sont incontournables, ce sont mes passages obligés dans cette ville.

Quand le MuCEM et tous les musées de France étaient fermés, au plus fort de la crise sanitaire en 2020 et 2021, les séjours à Marseille me semblaient incomplets.

Heureusement, le Fort Saint-Jean était ouvert. Et offrait le merveilleux panorama de l’entrée du Vieux Port et un lieu de visite très peu fréquenté : on pouvait y disposer d’un fauteuil ou d’un transat pour se prélasser en regardant la mer et lire en profitant du soleil.

Emplacement stratégique

A l’origine commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au XIIe siècle, le Fort Saint-Jean a connu de nombreuses vies. Il a traversé les siècles en se transformant.

Pendant des années, avant la création du MuCEM, il a abrité le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Une amie marseillaise m’a raconté que certains des collègues de son mari, qui est archéologue, y avaient alors leurs bureaux. Un cadre de travail privilégié !

L’histoire du fort est très liée à sa position géographique : à l’entrée du Vieux Port, un emplacement stratégique pour garder et protéger la ville des éventuels envahisseurs venus de la mer. Aujourd’hui, c’est une vigie d’où prendre la mesure de la Méditerranée, comme un dernier rempart avant la grande bleue.

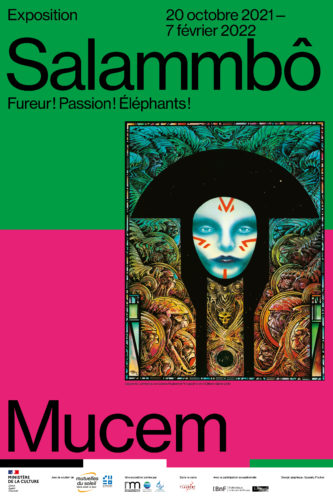

Ces dernières années, j’ai vu de magnifiques expositions au MuCEM. En décembre 2021, dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, l’exposition « Salammbô. Passion ! Fureur ! Éléphants ! » m’a transportée dans ce roman de Flaubert publié en1862 et bien plus loin, au 3e siècle avant J.C.

L'exposition Salammbô. Passion ! Fureur ! Éléphants !

Après le scandale et le procès provoqués par Madame Bovary, en 1856-1857, Flaubert décide de se plonger dans l’histoire ancienne pour son ouvrage suivant. Il remonte loin dans le temps et place l’action de son roman à Carthage, au temps des guerres puniques.

On sait que le roi Hamilcar avait une fille, que son fils Hannibal avait une sœur. Mais l’histoire n’a pas transmis le nom de celle-ci, ni quoique ce soit sur elle. Flaubert crée une héroïne qu’il appelle Salammbô, prêtresse de Tanit. Une princesse qui tombe amoureuse de Mathô, chef des mercenaires révoltés qui ont aidé la riche et puissante Carthage à se défendre contre Rome.

Flaubert ne voulait pas d’illustrations pour la première édition de Salammbô, en 1862. Mais la passion et la fureur contenues dans son roman déchaînent les imaginations et ont inspiré nombre d’artistes. 250 de leurs œuvres ont été exposées au MuCEM : illustrations, peintures, sculptures, opéras, photos, films et costumes de scène, bande dessinée…

Cette exposition m’a aussi appris que la publication de Salammbô a eu des conséquences concrètes. Elle a permis que des fouilles archéologiques soient entreprises pour trouver la localisation exacte et des vestiges de Carthage, de l’époque punique. Certains de ces vestiges sont d’ailleurs présentés à la fin de l’exposition.

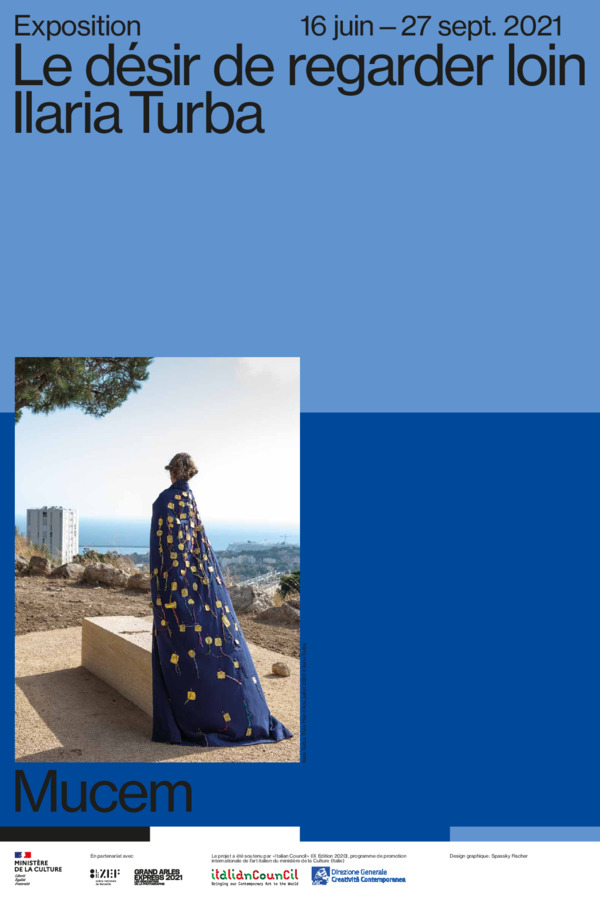

« Le désir de regarder loin » : exposition participative

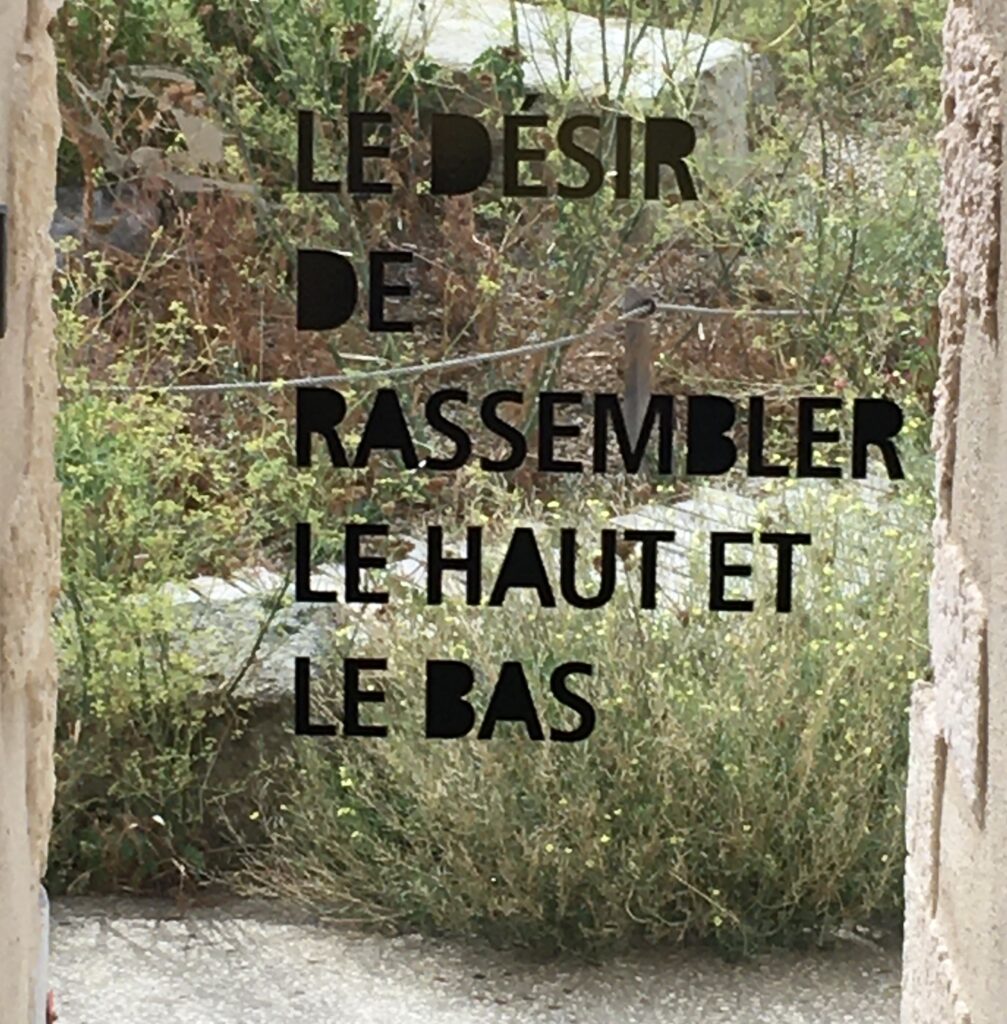

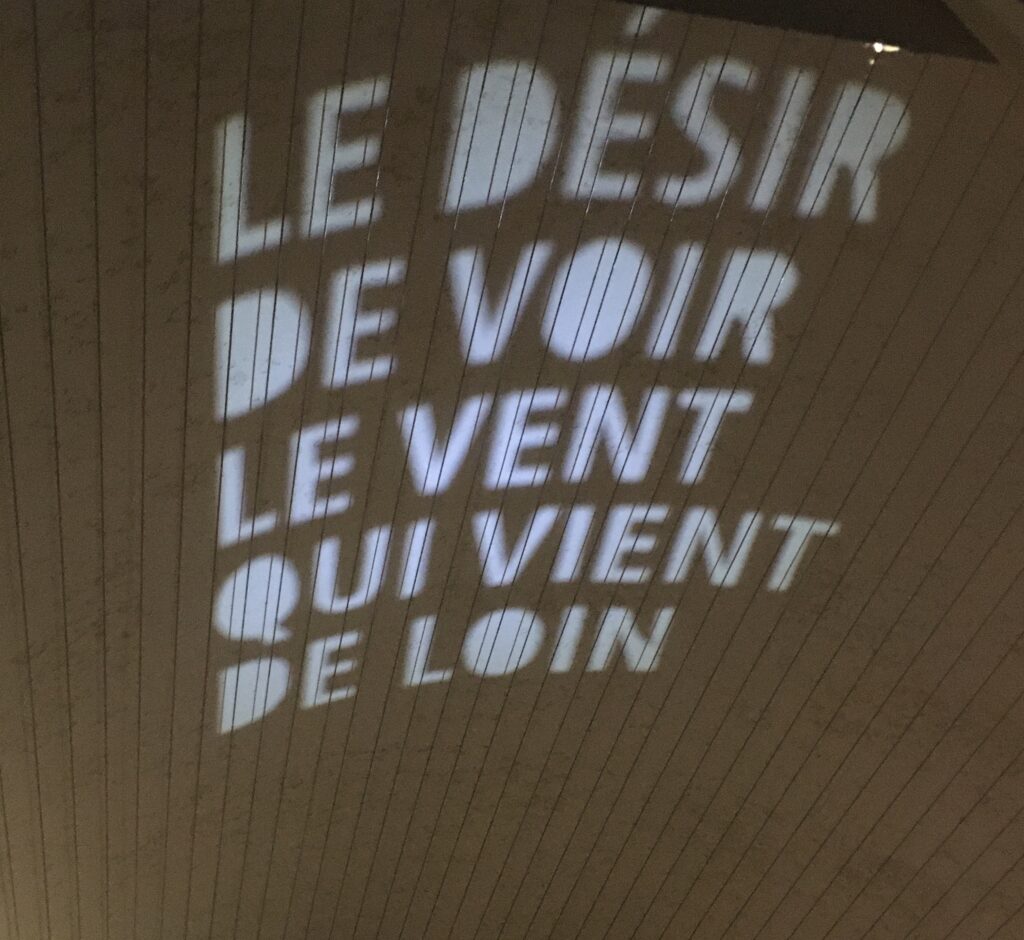

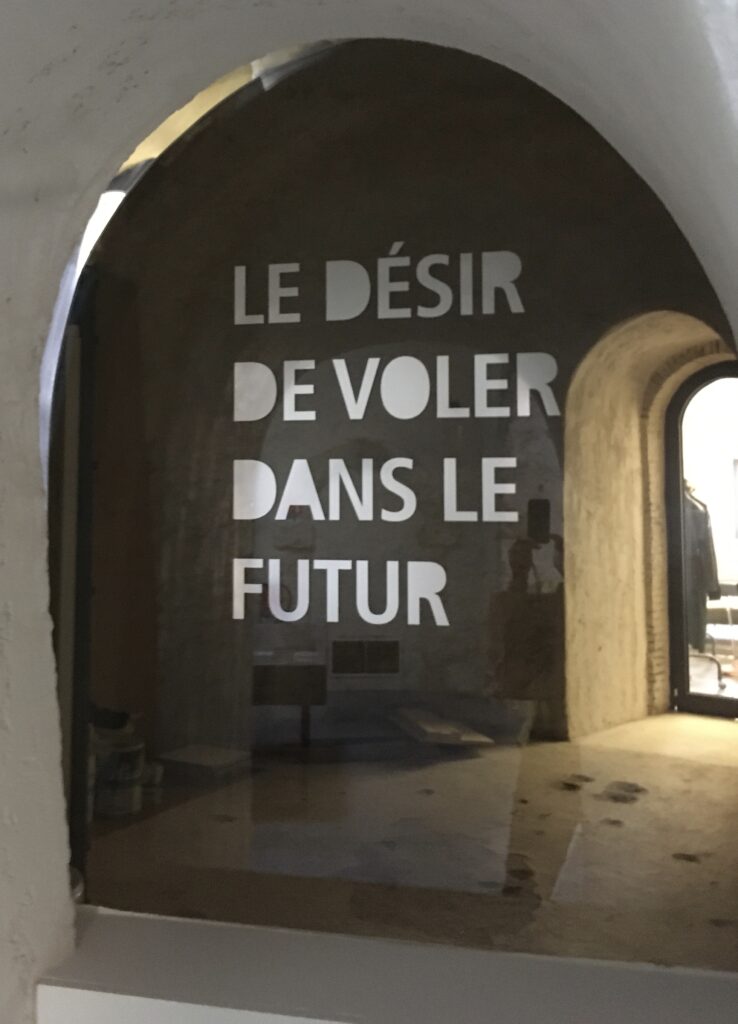

En septembre 2021, la formidable exposition « Le désir de regarder loin » m’a aussi profondément touchée. Elle présentait le travail de l’artiste italienne Ilaria Turba, plasticienne et photographe, qui s’est immergée à Marseille pendant trois ans de résidence artistique. Elle a alors travaillé en ateliers avec des habitants et des enfants des 14e et 15e arrondissements pour recueillir leurs « désirs ».

Des thématiques fortes ont guidé ce travail de création participatif : le rapport entre identité et imaginaire collectif, le rapport entre présent et mémoire. L’exposition retraçait les étapes du projet à travers installations, photos, dessins, traces sonores, vidéos et affiches. Autant d’objets qui rendaient visibles des désirs et des rêves.

Même l’exposition « Jeff Koons MuCEM, Œuvres de la collection Pinault » de 2021 m’a intéressée, alors que je ne suis pas fan de l’artiste américain. Il a fait dialoguer 19 de ses œuvres de la collection Pinault avec des pièces des collections d’art populaire du musée. Et je suis obligée de reconnaître que le résultat ne m’a pas laissée de marbre…

Par exemple, la correspondance de l’œuvre Hanging Heart (Red/Gold) avec des objets évoquant l’amour et l’engagement m’a permis de découvrir des bijoux composés de chaînettes et de plaques émaillées. Des bijoux très à la mode en Auvergne et en Normandie au XIXe siècle. Le fiancé les offrait à la future mariée comme preuve d’engagement. Des bijoux appelés « colliers d’esclavage »…

Un musée qui orchestre le dialogue entre l’ancien et le moderne

L’exposition semi-permanente « Connectivités » fait elle aussi dialoguer l’ancien et le moderne. Elle met en évidence les connexions entre les villes méditerranéennes des XVIe et XVIIe siècles et les enjeux contemporains de ces grandes métropoles que sont Marseille, Istanbul ou Le Caire.

Parmi les œuvres contemporaines qui jalonnent le parcours, celle du belge Patrick Guns, un genre de grand mobile fait de morceaux de barques intitulé « Nous sommes cent cinquante-deux Que Dieu nous aide », m’a émue. Référence aux 150 soldats de la frégate La Méduse qui fit naufrage en 1816 et au fameux Radeau de la Méduse du peintre Géricault. L’œuvre évoque les nombreux migrants, hommes, femmes, jeunes enfants parfois, qui ne cessent d’essayer de franchir la Méditerranée à la recherche d’un avenir meilleur.

Concentré de Méditerranée

Plus qu’un musée, le MuCEM est un lieu de vie(s) proposant depuis 2013 à ses nombreux visiteurs un concentré de Méditerranée. C’est bien sûr un lieu de vie culturelle, mais aussi un lieu où se poser agréablement, sur des bancs sous des oliviers ou face à la mer, où se restaurer. Un lieu où flâner dans différentes atmosphères, où dénicher des ouvrages sur Marseille, sur la Provence, sur l’art.

Bref, c’est un lieu ouvert sur de nombreuses facettes de la vie méditerranéenne. Son architecture harmonieuse n’est pas en reste : la résille caractéristique qui l’habille, dentelle de béton qui protège le musée du soleil et du vent en laissant entrer la lumière, évoque les moucharabiehs d’Afrique du Nord.

Son jardin des Migrations, et en particulier le chemin des Aromatiques, qui s’étire le long de la façade dominant la mer, offre à la vue et à l’odorat des variétés de thym, de sarriette, de sauge, d’origan et de romarin qui poussent sur les collines provençales et sur tout le pourtour méditerranéen. Des herbes qui s’invitent depuis très longtemps dans ses spécialités culinaires.

Lieu de respiration et de voyages, le MuCEM est aussi un lieu de passage, qui relie différents quartiers de Marseille. Mais c’est avant tout un lieu ouvert sur la ville, un lieu vivant. Et c’est pour cela qu’il exerce une telle attraction sur moi et que je ne cesse d’y revenir.