La visite du dernier atelier de Paul Cézanne, l’atelier des Lauves, dans les hauteurs d’Aix-en-Provence, m’a donné l’occasion de redécouvrir l’œuvre de cet artiste que je connaissais mal. Une déambulation dans la ville et une visite au Musée Granet m’ont permis d’en savoir plus sur la vie du peintre et son rapport à cette ville bourgeoise qu’il a très peu représentée. Accompagnez-moi sur ses traces de Cézanne à Aix-en-Provence.

Pour qui s’intéresse à l’art et à la peinture, Aix-en-Provence est un passage presque obligé lors d’un séjour dans les Bouches-du-Rhône. Les riches collections permanentes du Musée Granet et les expositions régulières de l’hôtel de Caumont offrent toujours des escales culturelles attrayantes. Sans oublier d’autres musées que je n’ai pas encore eu l’occasion de visiter : le Musée du Vieil Aix, la Fondation Vasarelly ou le Mémorial du Camp des Milles.

Au printemps 2023, la météo est au beau fixe et donne envie de s’aventurer aux alentours d’Aix, dans une végétation déjà prête pour la belle saison. Je décide de m’aventurer au nord de la ville, pour visiter l’atelier de Paul Cézanne (1839-1906). La déception m’attend au bout de l’itinéraire en pente depuis le centre-ville : faute d’avoir réservé, la visite de l’atelier n’est pas possible ce jour-là… Le lieu n’est ouvert que pour des visites guidées et ne peut accueillir que 14 personnes à la fois. Les personnes qui m’accueillent m’indiquent qu’à défaut de visiter l’atelier, je peux monter jusqu’au plateau des Lauves, à moins d’un kilomètre à pied, pour voir un lieu où Cézanne peignait.

Belle entrée en matière

Sous un soleil déjà chaud pour la saison, je monte donc jusqu’au plateau qui a été baptisé Terrain des peintres et qui a été aménagé pour les visiteurs. Au loin, la Montagne Sainte-Victoire se révèle, majestueuse. Des panneaux expliquent comment Cézanne travaillait et on peut voir des reproductions des plus belles « Sainte Victoire », dont certaines qu’il a exécutées ici. Mais je suis surprise de ne croiser presqu’aucun visiteur, alors que le lieu est très agréable et peu éloigné du centre-ville. Je profite donc du calme et surtout, de la vue imprenable sur cette montagne, que le peintre a représentée dans 87 toiles, de plusieurs points de vue. Le plateau des Lauves m’offre finalement une belle entrée en matière pour revisiter l’œuvre de Cézanne que j’ai côtoyée de loin en loin.

Pour monter au plateau des Lauves depuis l’atelier du peintre, le marcheur moyen met une quinzaine de minutes, en raison de la déclivité du terrain. Et il n’y a pas beaucoup d’ombre le long de l’avenue Paul Cézanne. Il faut essayer d’imaginer combien cela devait être difficile pour Cézanne, qui, lui, était bardé de tout son matériel pour peindre sur le motif…. matériel qu’on peut d’ailleurs encore voir dans son atelier. En lisant l’essai récent de l’écrivaine Marie-Hélène Lafon, Cézanne – Des toits rouges sur la mer bleue (Flammarion, 2023), j’ai appris que le peintre souffrait de diabète. Et lorsqu’il installe son atelier aux Lauves, en 1902, il n’est plus si jeune.

Voir l'atelier avant sa rénovation

Lors d’un autre passage à Aix-en-Provence, je prends cette fois la précaution de réserver pour visiter l’atelier du peintre. J’apprends à cette occasion que le lieu sera fermé pour rénovation en avril 2024, et que sa réouverture est prévue en 2025, qui devrait être une grande année de célébration de Cézanne à Aix. La bastide du Jas de Bouffan, ancienne demeure de la famille Cézanne, et les carrières de Bibémus, où l’artiste aimait peindre, devraient d’ailleurs rouvrir au public cette année-là.

Je suis contente de découvrir l’atelier maintenant, il est encore « dans son jus » depuis la mort du peintre en 1906. Le plus émouvant est de découvrir les objets que l’on voit avec des proportions différentes dans ses natures mortes : le vase paillé bleu et blanc, les bocaux vernissés verts, les crânes, l’amour en plâtre attribué au sculpteur Pierre Puget (1620-1694) … Plus de 120 ans plus tard, ils sont toujours là, et le temps ne semble avoir aucune prise sur eux

Atelier et lieu de vie encore rempli du mobilier et des objets personnels de Paul Cézanne, la grande pièce située à l’étage impressionne par son importante hauteur sous plafond. La guide nous apprend que c’est le 24e et dernier lieu de travail de Cézanne, de 1902 à sa mort en octobre 1906. C’est lors d’un de ses nombreux séjours à Paris, en 1863, que le peintre rencontre notamment Camille Pissarro à l’Académie Suisse et qu’il commence à peindre sur le motif, en plein air, comme les impressionnistes. A la mort de son père, en 1886, il retourne s’installer de façon plus définitive à Aix. Après la mort de leur mère en 1897, les sœurs de Cézanne demandent que la demeure familiale du Jas de Bouffan soit vendue.

En pleine campagne

Avec sa part d’héritage, le peintre cherche à acheter un atelier. Il acquiert finalement ce terrain en 1901 et y fait construire son nouveau lieu de travail. A l’époque, celui-ci se trouve sur une colline en pleine campagne, les terrains alentour n’ayant pas encore été construits.

L’atelier des Lauves n’est pas seulement un lieu de travail, le peintre y fait aussi aménager un espace pour dormir et manger, il y passera souvent de longues journées. Cézanne a tout calculé, y compris l’orientation de la pièce : la guide explique que pour les peintres, la lumière du nord est douce, qu’elle n’est pas directe et qu’elle garantit toujours les mêmes conditions de travail.

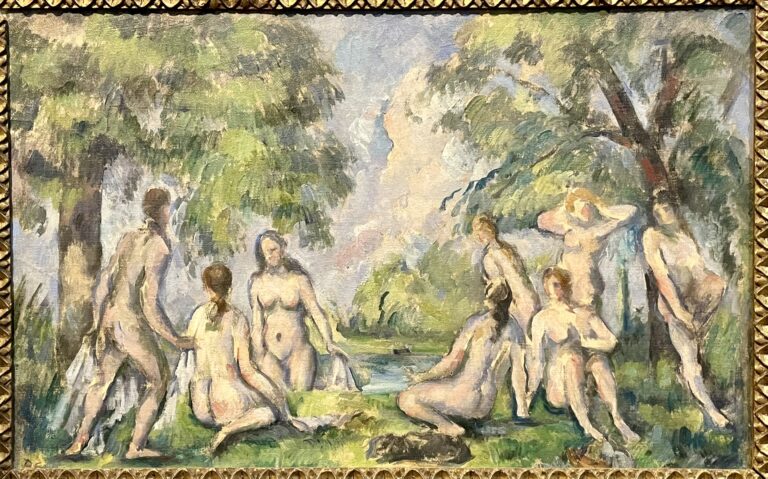

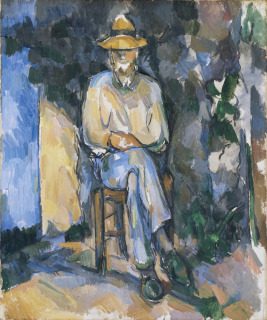

Aux visiteurs surpris par la teinte bleu-gris des murs, elle indique que cette couleur absorbe la lumière et la rend neutre, tout comme le parquet de bois foncé que le peintre a fait venir de Paris. Pour faire glisser ses grandes toiles, dont ses dernières Grandes baigneuses (1906) et vérifier à l’extérieur si leurs couleurs correspondent à ce qu’il recherche, il a fait faire une ouverture sur un des côtés de la pièce. C’est par là qu’il descend ces toiles avec l’aide de son jardinier, M. Vallier, dont il aurait terminé un portrait le 15 octobre 1906, le lendemain de son attaque, une semaine avant de mourir.

Dans l’atelier, des pommes sont disposées sur une table, évoquant celles que l’on voit dans de nombreuses natures mortes de Cézanne.

Contrairement à d’autres fruits, les pommes ne pourrissent pas vite. « Avec une pomme, je veux étonner Paris ! » proclamait Cézanne. On découvre aussi dans un coin, protégé par une vitrine, un autre « modèle » parfait : une petite baigneuse en bois ! Dans la petite ville bourgeoise d’Aix, Cézanne devra s’en contenter : pas question de faire poser des modèles nus.

Les acteurs de la sauvegarde

Après la mort de Cézanne en 1906, sa femme et son fils (prénommé également Paul) ont vidé l’atelier de ses toiles, dessins et aquarelles. Mais ils ont laissé tous les objets et le mobilier. Et l’atelier est resté en l’état pendant 15 ans. En 1921, Marcel Joannon, qui se fait appeler Marcel Provence, rachète le lieu au fils du peintre et lui promet de garder le premier étage tel quel. L’historien et défenseur de la langue et de la culture provençales tient parole. A sa mort en 1951, ce sont deux Américains, James Lord, écrivain et critique d’art, et John Rewald, historien de l’art renommé spécialiste de Cézanne, qui sauvent l’atelier de la démolition.

Ils créent le Cézanne Memorial Committee qui réunit 114 donateurs américains. En 1953, ils remettent l’atelier à l’Université d’Aix-Marseille, qui le cède à la ville d’Aix en 1969 pour un franc symbolique.

Entrer dans l’univers pictural de Cézanne

Avant ou après avoir visité l’atelier, on peut regarder un film intéressant projeté dans le cabanon du jardin. Pour moi, c’est une étape à ne pas rater ! Il s’agit surtout de détails et gros plans de tableaux de Cézanne, d’images de paysages qu’il a peints, et la bande-son est constituée d’extraits de ses lettres, dits pas un comédien. Le tout est très harmonieux et permet d’entrer dans l’univers pictural de Cézanne autrement, puisque malheureusement aucune de ses œuvres n’est conservée dans l’atelier des Lauves. Au sujet de ses Grandes Baigneuses qu’il est contraint de peintre sans modèle, Cézanne écrit : « Je peins d’après mes souvenirs. (…) Avec l’âge, on ne peint que l’essentiel ». Commentant ses toiles dédiées à des joueurs de cartes et sa vie tout entière consacrée à son art, il indique : « J’ai joué avec la peinture comme eux jouent avec les cartes. J’ai joué et j’ai perdu ».

Dans le jardin de l’atelier, un contrepoint contemporain capte mon attention : ce sont les œuvres en papier découpé de Jérémie Fischer, un graphiste et auteur de BD né en 1986, disposées sur de grands cadres rectangulaires. Avec Montagne de papier, il se réapproprie les lieux qui ont inspiré Cézanne, avec des couleurs vives, entre figuratif et abstraction.

Pour voir des toiles de Cézanne, on peut aller au Musée Granet, dans le centre-ville d’Aix. Cet ancien prieuré de Saint-Jean-de-Malte, transformé en École de dessin en 1828 et en musée en 1838, doit son nom au peintre aixois François-Marius Granet (1775-1849).

Salle particulière

L’institution consacre une salle spéciale aux 10 tableaux du maître qui sont exposés. Dans ses réserves, six aquarelles et plusieurs dessins et gravures sont soigneusement conservés et montrés au public tous les trois ans. J’ai donc pu y voir Les Baigneuses (vers 1895), un tableau qui préfigure ses monumentales Grandes Baigneuses, un Portrait de madame Cézanne, et une acquisition récente du musée : le Portrait de Zola (vers 1862-1864). Je suis éblouie par Nature morte : sucrier, poires et tasse bleue peinte pendant sa jeunesse, la matière y semble vibrante, les couleurs sont franches et lumineuses. Bien sûr, tous les amateurs de Cézanne savent qu’on peut voir plusieurs chefs d’œuvre du peintre au Musée d’Orsay, à Paris.

En faisant des recherches par la suite, je constate avec surprise que le nom de l’artiste est parfois orthographié « Cezanne » (sans accent aigu sur le « e »). Poursuivant mes investigations, je comprends que le peintre et ses parents orthographiaient leur nom ainsi. Leurs signatures sur des lettres en témoignent. Le site de la société Paul Cézanne (www.societe-cezanne.fr), qui adopte la graphie sans accent, précise que : « Ce choix répond au désir des descendants du peintre de voir rétablir l’orthographe originelle de leur nom telle qu’elle apparaît à l’issue de recherches généalogiques menées au début des années 2000 par Luc Antonini, généalogiste reconnu ». Mais la norme graphique française qui fait qu’un « e » entre deux consonnes s’accentue s’est imposée naturellement et perdure. Je choisis de m’y conformer dans cette chronique.

Cézanne et Aix : ni avec toi, ni sans toi

Paul Cézanne avait un rapport compliqué avec la ville d’Aix-en-Provence. « Quand j’étais à Aix, il me semblait que je serais mieux autre part, maintenant que je suis ici, je regrette Aix. Quand on est né là-bas, c’est foutu, rien ne vous dit plus », écrit-il. Les Cézanne sont considérés comme des nouveaux riches (le père de Paul Cézanne est passé de chapelier à banquier à la cinquantaine) et sont mal vus par la bourgeoisie aixoise.

Le peintre n’aime pas Aix, lui préférant de loin la campagne alentour. Et Aix le lui rend bien, mettant beaucoup de temps à prendre la mesure de son talent. En visitant Aix-en-Provence aujourd’hui, on peut voir certains lieux importants de la vie du peintre. L’office du tourisme a d’ailleurs conçu un parcours pédestre balisé par des clous estampillés « Cézanne », avec un plan et une appli.

Certains de ces lieux n’ont probablement pas beaucoup changé depuis les années Cézanne, du moins leurs façades : c’est sans doute le cas du Musée Granet, dont le jeune Aixois fréquente l’école de dessin entre 1857 et 1862. Et de la Faculté de droit, que Paul Cézanne intègre à la demande de son père Louis-Auguste. Un an avant l’obtention de sa licence, en 1860, il abandonne ses études. L’extérieur de la chapelle des Pénitents Blancs, qui accueille désormais la collection contemporaine du musée Granet (Granet XXe), est sûrement assez proche de ce qu’il était dans les années 1860.

En 1866, Cézanne va voir la collection Bourguignon de Fabregoules qui y est exposée. « J’ai tout trouvé mauvais », écrit-il, lapidaire, à Émile Zola le 19 octobre 1866.

Mariages et enterrements

On peut aussi penser que les églises qui parsèment cet itinéraire n’ont pas connu de bouleversements majeurs, notamment la majestueuse église de la Madeleine, où Paul Cézanne a été baptisé le 20 février 1839, et où se sont mariés ses parents le 30 janvier 1844.

Cette église, édifiée entre 1691 et 1703, ne verra sa façade achevée qu’en 1860. Paul Cézanne est né quatre ans avant le mariage de ses parents, Anne-Elisabeth Aubert et Louis-Auguste Cézanne, négociant en chapeaux et propriétaire de la boutique où travaille la mère de ses enfants, qu’il a ensuite épousée.

C’est dans l’église du Saint Jean-Baptiste du Faubourg que le peintre s’unira, en avril 1886, à la mère de son fils Paul, né en 1872. Dans cette même église, la même année, auront lieu les obsèques de son père Louis-Auguste Cézanne, en octobre 1886.

L’église est fermée lors de mon passage, mais à l’extérieur, une plaque indique que c’est là qu’a été célébré le mariage de Paul Cézanne et de Hortense Fiquet.

Pendant plus de 14 ans, Cézanne cache à son père l’existence de sa compagne puis de son fils, craignant qu’il désapprouve cette union et qu’il arrête de lui verser la rente dont il a absolument besoin pour faire vivre sa famille. La mère et les sœurs de Paul Cézanne savent et taisent la vérité au père.

Dans l’église Saint-Jean-de-Malte, donnant sur la même place que le Musée Granet, les obsèques de la mère de Paul Cézanne ont lieu en octobre 1897. Édifiée au XIIIe siècle, l’église est le premier édifice gothique de Provence. De nombreux tableaux ornent l’église, le plus célèbre est certainement la Crucifixion d’Eugène Delacroix (1798-1863). La nef claire et étroite, toute en hauteur, confère au lieu élégance et simplicité. Le magnifique vitrail du chevet, d’un bleu profond, date de 1854. Cézanne l’a sûrement admiré.

Dernière(s) demeure(s)

Un peu plus loin, dans la rue Cardinale, on trouve l’ancien collège Bourbon, que le jeune Cézanne a fréquenté de 1852 à 1858. L’établissement a changé de nom, c’est maintenant le lycée Mignet. C’est là que Cézanne a rencontré Émile Zola, qui y était élève lui aussi à la même période.

Plusieurs domiciles de la famille Cézanne figurent sur cet itinéraire, de la maison où Paul Cézanne naît en janvier 1839, une institution charitable située 28, rue de l’Opéra, à son dernier appartement, 23, rue Boulegon, où il s’installe en 1899 et où il mourra le 23 octobre 1906.

Le 20 octobre 1906, Marie Cézanne, la sœur du peintre, écrit à son neveu à Paris, pour lui demander de venir vite au chevet de son père.

Elle explique : « Il est resté exposé à la pluie pendant plusieurs heures lundi ; on l’a ramené sur une charrette de blanchisseur et deux hommes ont dû le monter dans son lit. Le lendemain dès le grand matin, il est allé au jardin de l’atelier des Lauves travailler à un portrait de Vallier sous le tilleul ; il est revenu mourant ». Cézanne meurt le matin du 23 octobre, avant que son fils et sa femme aient eu le temps d’arriver à Aix.

Ses obsèques sont célébrées le lendemain dans l’imposante Cathédrale Saint-Sauveur, une véritable curiosité architecturale où les styles roman, gothique et baroque cohabitent étrangement, au fil des transformations de l’édifice entre les Ve et XVIIIe siècles. Si elle est habillée de nombreuses œuvres d’artistes provençaux, la cathédrale est surtout visitée pour son Retable du Buisson Ardent, commandé par le roi René à Nicolas Froment en 1476. Le triptyque est placé dans la nef de la cathédrale en 1803.

« J’avais vu Cézanne autrefois à cette place, sous le grand tableau du Buisson Ardent, dont le Moïse lui ressemble si étrangement », écrit son ami Émile Bernard. De nos jours, afin de le préserver, le retable n’est ouvert qu’une partie de l’année, donc il vaut mieux se renseigner sur ses périodes d’ouverture.

Du temps au temps

Aix a mis du temps à honorer Cézanne. En 1926, le marchand d’art Ambroise Vollard (né à La Réunion en 1866), qui s’est intéressé le premier au peintre et a noué avec lui une relation de confiance, offre à la ville un portrait de Paul Cézanne en forme de médaillon. Dessiné par le peintre Auguste Renoir et réalisé par le sculpteur Richard Guino, un élève du peintre et sculpteur Aristide Maillol, le médaillon de bronze a été installé au-dessus de la fontaine des Bagniers, dans la rue du même nom.

Beaucoup plus récemment, en 2006, pour le centenaire de la mort de Cézanne, l’association Aix-en-Œuvres a offert à la ville une grande statue du peintre en bronze, sculptée par Gabriel Stërk, un artiste Néerlandais installé dans la région. Le peintre est représenté équipé de son matériel de peinture, semblant prêt à « aller au paysage » dans la campagne aixoise qu’il affectionnait. La sculpture est installée place de la Rotonde, face à la grande fontaine qui est devenue un emblème d’Aix.

Pour moi, la peinture de Cézanne n’a pas été une évidence, comme celle de Van Gogh qui m’émeut profondément ou de Matisse. J’y suis venue par petites touches, les séries de joueurs de cartes il y a longtemps, les Baigneuses, puis les tableaux représentant inlassablement la Montagne Sainte-Victoire.

En 2017, l’exposition Portraits de Cézanne au Musée d’Orsay m’avait donné l’occasion de voir des œuvres appartenant à des collectionneurs et des musées éloignés, des autoportraits, de nombreux portraits de sa femme (assez peu flatteurs, selon moi), ceux aussi de son oncle Dominique Aubert. Sans oublier les derniers portraits, ceux de Vallier, son jardinier. Je me souviens aussi du portrait que Cézanne avait peint de son père, dont la modernité m’avait frappée.

Portraits et natures mortes

Quand j’ai vu cette toile, je ne savais rien de leur relation tourmentée, du fait que le père voulait que son fils lui succède dans ses affaires et sa banque et n’a jamais vraiment accepté que Paul Cézanne se consacre à la peinture. J’avais déjà vu le beau portrait d’Ambroise Vollard que Cézanne avait peint en 1899, je n’avais pas eu à aller bien loin, puisqu’il est à Paris, au Petit Palais. Un tableau pénétrant, où Vollard, assis, en costume brun et nœud papillon, semble perdu dans ses réflexions. Selon le marchand d’art, il aura nécessité 115 séances de pose !

Les natures mortes ne m’ont jamais vraiment fait beaucoup d’effet. Mais depuis que j’ai visité l’atelier des Lauves, je regarde les natures mortes de Cézanne autrement. Dans son ouvrage Cézanne (éditions Bernheim-Jeune, 1921), le poète et critique d’art Joachim Gasquet, ami du peintre, lui prête ces propos : « Les objets se pénètrent entre eux… Ils ne cessent pas de vivre… Ils se répandent insensiblement autour d’eux par d’intimes reflets, comme nous par nos regards et par nos paroles. (…) Un sucrier nous en apprend autant sur nous et sur notre art qu’un Chardin ou un Monticelli. Il est plus coloré. Ce sont nos tableaux qui deviennent des natures mortes ».

Source d'inspiration

En visitant l’exposition Gertrude Stein et Pablo Picasso au musée du Luxembourg fin 2023, j’ai appris que les œuvres du peintre, et « l’idée que dans une composition, une chose compte autant qu’une autre », avaient beaucoup inspiré la collectionneuse et écrivaine américaine. En particulier, le tableau Madame Cézanne à l’éventail (1878-1888), que Gertrude Stein et son frère Leo achètent chez Vollard en 1904, aurait été le point de départ de son livre Three lives. La toile de Cézanne Pommes et biscuits (1880) faisait d’ailleurs partie des œuvres exposées au musée du Luxembourg.

Émile Zola, l’ami d’enfance de Cézanne dont il est resté proche, se serait aussi inspiré de lui pour le personnage principal de son roman L’œuvre (1886). Claude Lantier est un peintre qui peine à être reconnu, constamment aux prises avec les difficultés de son art, « un créateur à l’ambition trop large, voulant mettre toute la nature sur une toile et qui en mourra », décrit Zola. Le film Cézanne et moi (2016) se focalise d’ailleurs sur la brouille qui s’en est suivie.

Quoiqu’on puisse dire de ce film, il a eu le mérite de m’éclairer sur la relation des deux artistes et sur la manière dont Cézanne a vécu une grande partie de sa vie, dépendant de la rente que son père voulait bien lui verser, puisque sa peinture ne lui rapportait pas de quoi subvenir à ses besoins. Alors que la renommée littéraire de Zola, « monté » et établi à Paris, a atteint des sommets depuis 1867 et la publication de L’Assommoir.

Une forme de rivalité a probablement éloigné les amis d’enfance : à Aix, c’est Cézanne qui était privilégié, évoluant dans une famille bourgeoise et Zola, pauvre, ayant perdu son père à l’âge de 7 ans. Ce film montre aussi que la femme de Zola, Alexandrine, avait été modèle pour Cézanne, et que c’est probablement comme cela qu’elle a rencontré Zola (elle se faisait alors appeler Gabrielle). Un autre motif de rivalité ? Mais selon d’autres sources, dont un article de Paul Grimal publié sur le site de critique littéraire En attendant Nadeau, la brouille n’a manifestement pas duré, comme en témoignerait une lettre de Cézanne à Zola en 1887. « Zola a dit de moi que j’étais un peintre raté. Peut-être avait-il raison après tout », peut-on entendre dans le film projeté dans le cabanon de l’atelier des Lauves. Il s’agit probablement de propos attribués à Cézanne par un de ses amis car je n’ai pas pu en trouver la trace.

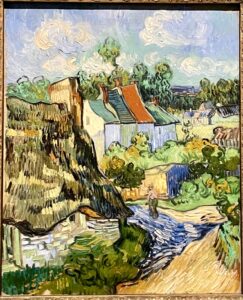

Parallèle avec Van Gogh

En lisant la biographie de Paul Cézanne et l’essai que lui a consacré Marie-Hélène Lafon, j’ai appris que le peintre était lié au Dr Paul Gachet, qui était un ami de son père. Le Dr Gachet, grand amateur de peinture et peintre et graveur à ses heures, est un mécène : il aide des artistes à acheter leur matériel et tient un atelier à leur disposition. En 1873, Cézanne passe une année avec sa famille chez les Gachet à Auvers-sur-Oise. C’est aussi à Auvers, près du Dr Gachet, que Vincent Van Gogh passe ses dernières semaines et peint des toiles inoubliables, de mai à juillet 1890.

Au-delà de ce lien géographique, il est difficile de ne pas faire le parallèle entre les deux artistes. L’historien de l’art Ernst Gombrich écrit d’ailleurs de Van Gogh : « C’est ainsi que par des voies différentes, il rejoignit Cézanne au cœur des problèmes que ce dernier explorait vers la même époque. Tous deux franchirent le pas décisif en renonçant délibérément à considérer l’imitation de la nature comme le but de l’art de peindre » (Histoire de l’art, première édition en 1950).

La peinture de Paul Cézanne ne sera pas reconnue de son vivant, malgré les efforts d’Ambroise Vollard qui organise sa première exposition personnelle en 1895. Celui qu’on a considéré depuis comme le précurseur du cubisme était sans doute trop novateur pour son époque. Il se voit lui-même comme « le primitif d’un nouvel art », mais continue à travailler inlassablement. « J’ai réalisé quelques progrès. Pourquoi si tard et si péniblement ? L’Art serait-il, en effet, un sacerdoce qui demande des purs qui lui appartiennent tout entiers ? », écrit-il à Vollard depuis Aix, en janvier 1903. Il aura fallu attendre le XXIe siècle pour que sa ville natale le célèbre enfin, comme il se doit.