Depuis 2013, le guide-conférencier Kévi Donat organise des balades pour faire (re)découvrir de « grandes figures noires venues d’Afrique, de la Caraïbe et des Etats-Unis » qui ont vécu à Paris. Pour cette deuxième chronique sur les balades du Paris noir, suivons-le le long de la Seine, où noms de rues, de places et statues convoquent les débats autour de l’abolition de l’esclavage au XIXe siècle et la représentation des colonies dans la vie politique française au siècle dernier.

« De nombreux débats autour de la mémoire de l’esclavage convergent vers ce quartier. De la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage qui s’est installée à l’Hôtel de la Marine en 2022, aux débats autour de la statue de Colbert, en passant par le projet de nouveau mémorial au jardin des Tulleries (finalement prévu au jardin du Trocadéro), tout me menait vers ce quartier ! », explique Kévi Donat dans son livre A la découverte du Paris noir – Balade au cœur de l’histoire noire de la ville lumière (éditions Faces Cachées, 2025). Cette troisième balade qu’il a créée en 2023 est intitulée « La Seine noire », à la suite de celles consacrées à la Rive gauche, axée sur l’histoire intellectuelle noire, et à la Rive droite de la capitale (« Le Swing de la rive droite », objet de ma précédente chronique).

Au début de cette balade, notre guide explique qu’il l’a conçue un peu plus comme une discussion, évoquant notamment la présence des personnes noires dans la France des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, les noms de rues, des places etc… Le point de départ est une petite place tout près du Palais Bourbon, qui accueille la représentation nationale depuis 1795 avec le Conseil des Cinq cents. Kévi Donat nous explique que ce palais a été construit pour Louise-Françoise de Bourbon (1673-1743), née du double adultère du roi Louis XIV et de Madame de Montespan, tous deux mariés par ailleurs. Légitimée par le roi, elle reçoit le titre de Mademoiselle de Nantes et sera mariée à 12 ans à Louis III de Bourbon-Condé, alors duc de Bourbon, un cousin éloigné de son père. Ils auront neuf enfants. A la mort de son mari en 1710, la duchesse de Bourbon s’installe à Paris. Dans les années 1720, elle se fait construire une demeure prestigieuse dans le style du Grand Trianon, jouxtant l’hôtel de Lassay, érigé dans le même temps par son amant, le marquis de Lassay.

A la cour de Louis XIV

Pour évoquer Mademoiselle de Nantes, Kévi Donat nous montre la reproduction d’un tableau du peintre Philippe Vignon, qui fit le portrait de plusieurs personnalités de la cour de Louis XIV. Intitulé Françoise-Marie de Bourbon dite Mademoiselle de Blois et Louise-Françoise de Bourbon dite Mademoiselle de Nantes, le tableau peint autour de 1690 montre la duchesse de Bourbon, sa demi-sœur et, en arrière-plan, une petite personne à la peau brune (probablement un enfant ), dont Kévi Donat souligne qu’ « on ne sait rien de lui, mais ce tableau (tout comme les sources historiques) confirme la présence des personnes afro-descendantes à la cour sous l’Ancien Régime ». Dans la description du tableau sur Wikipédia, on peut lire : « Elles sont servies par un esclave noir, porteur comme le chien du collier de servitude »…

Après sa mort, l’ancien « pied à terre » parisien de la duchesse de Bourbon sera agrandi et sera profondément remanié. En 1810, après quatre ans de travaux, les Parisiens découvrent la nouvelle façade monumentale du bâtiment, surélevée et ornée de douze colonnes. C’est cette même façade que nous pouvons voir au cours de notre balade, côté quai d’Orsay. Kévi Donat attire notre attention sur quatre statues imposantes qui semblent veiller sur l’Assemblée nationale.

Elles représentent de grands commis de l’Etat de l’Ancien Régime : Michel de L’Hospital (1503 ?-1573), magistrat, chancelier de France, surintendant des Finances, qui « recherche des voies de conciliation entre catholiques et protestants pour maintenir l’unité de la France » pendant les guerres de religion, selon le site de l’Assemblée nationale ; Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641), surintendant des Finances, qui « réduit les dépenses et trouve de nouvelles recettes fiscales, tout en encourageant l’agriculture » ; Henri François d’Aguesseau (1668-1751), magistrat, procureur général au Parlement de Paris, chancelier de France et garde des Sceaux qui « entreprend d’unifier le droit français ». Et Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), « contrôleur général des Finances, secrétaire d’État à la Maison du roi et secrétaire d’État à la Marine de Louis XIV, favorise l’industrie et le commerce, réorganise les finances, la justice et la marine. (…) Chargé par Louis XIV de réglementer l’esclavage, aboli depuis 1315 dans le royaume de France mais pratiqué dans les possessions des Antilles, il contribue à l’élaboration du Code noir, édit royal publié deux ans après sa mort »…

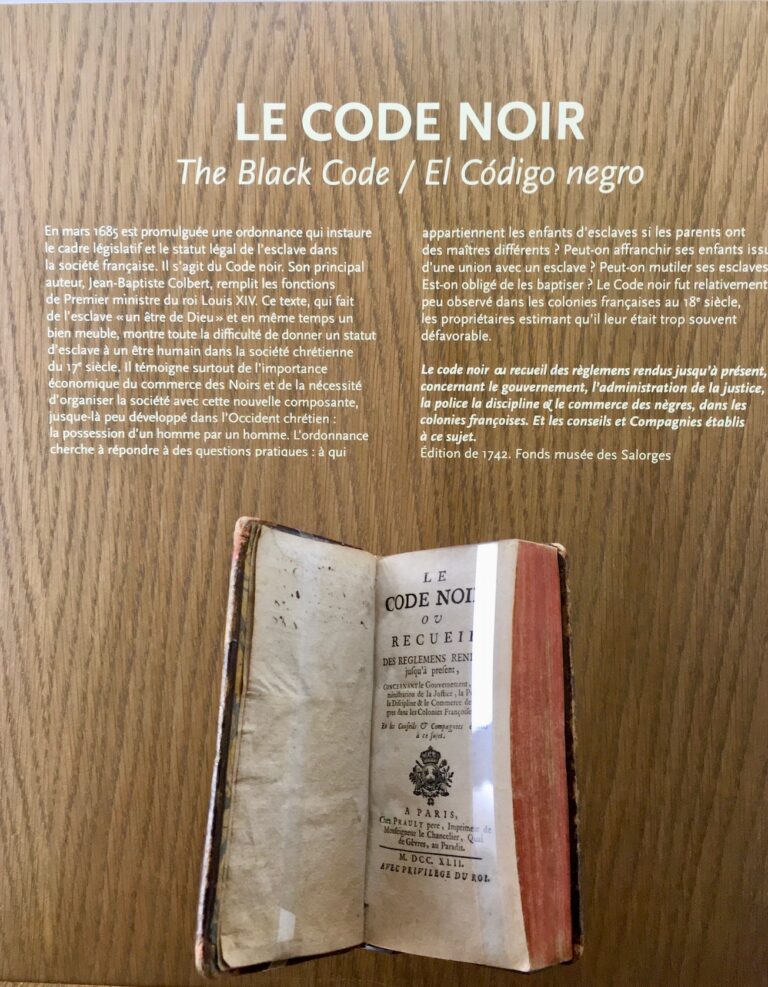

Ordonnance appliquée dans les colonies françaises

L’ « ordonnance sur les esclaves des Isles de l’Amérique » promulguée par Louis XIV en mars 1685 était enregistrée et appliquée dans les colonies françaises des Antilles (Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe). Plusieurs versions de ce texte seront appliquées dans d’autres colonies, dont Saint Domingue (1687), Cayenne (1704), alors que l’esclavage reste illégal dans l’Hexagone.

En 1718, l’ordonnance devenue un édit fait l’objet de publications et est désormais appelé Code noir, avec des variantes pour les Mascareignes (île Bourbon et île de France) et pour la Louisiane en 1724. Dans cette cinquantaine de règles qui régissent les rapports entre maîtres et esclaves, les esclaves sont réputés « meubles », ils peuvent être vendus, les châtiments corporels sont autorisés, y compris des mutilations telles le marquage au fer, les oreilles ou le jarret coupé pour les marrons, ainsi que la peine de mort. La seule religion autorisée est la religion catholique. Les esclaves ne peuvent se marier librement et les unions avec des personnes blanches sont strictement interdites. L’enfant né d’une esclave est lui aussi esclave.

« On le sait moins, mais Colbert est aussi à l’origine des grandes compagnies maritimes : la Compagnie des Indes occidentales, basée au Havre, et la Compagnie des Indes orientales, basée à Lorient. (…) La Compagnie des Indes occidentales reçoit le monopole de la traite du Cap-Vert jusqu’au Cap de Bonne-Espérance. Les esclaves africains sont échangés contre du textile, des armes, des vivres, de la quincaillerie ou des bijoux », écrit Kévi Donat. .

Ces deux compagnies maritimes sont créées dès 1664. Comme le précise l’historien Frédéric Régent, Colbert père (à ne pas confondre avec son fils Jean-Baptiste Antoine Colbert, qui lui succèdera comme secrétaire d’État de la Marine) a développé un modèle économique qui s’est appuyé sur la traite des Noirs et la colonisation, une traite qui a même été soutenue par des aides fiscales.

Au cours de la balade, notre guide rappelle que si l’esclavage a été aboli dans les colonies françaises en 1848, le Code noir n’a jamais été abrogé. Un fait qui a été évoqué récemment avec l’interpellation du Premier ministre François Bayrou à l’Assemblée nationale le 13 mai 2025 par le président du groupe Liberté, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT).

François Bayrou a alors promis une loi pour abroger « formellement » le Code noir. Une abrogation qui n’aurait probablement d’autre effet qu’un effet symbolique si elle n’est pas accompagnée de politiques concrètes.

Statues liées à l’esclavage et à l’histoire coloniale

Lors des Rendez-vous de l’histoire à Blois en octobre 2020, Jean-François Niort, historien du droit et des institutions à l’université de Guadeloupe, spécialiste du Code noir et auteur de l’ouvrage Le Code noir : idées reçues sur un texte symbolique (Le Cavalier bleu, 2015, réédité en 2023), souligne le caractère inédit de cette décision de Louis XIV « de rétablir sur des terres françaises des situations légales d’esclavage alors même que, depuis des siècles en France, en droit public français, en droit commun français, cette condition juridique est totalement interdite. Et c’est la raison pour laquelle le Parlement de Paris a toujours refusé d’enregistrer ce texte ».

Kévi Donat nous rappelle que cette statue de Colbert qui figure devant l’Assemblée nationale a été taguée en juin 2020, dans le sillage des manifestations antiracistes après le meurtre de George Floyd par des policiers aux Etats-Unis le 25 mai 2020. Le militant antiraciste Franco Lollia avait inscrit « Négrophobie d’Etat » en rouge sur le socle de la statue et y avait jeté de la peinture rouge sang. En juin 2021, Franco Lollia avait été condamné à une amende de 500 euros, et à payer 1 040 euros à l’Assemblée nationale pour le préjudice matériel. Il avait fait appel de cette condamnation et le 5 mai 2025, la Cour d’appel de Paris l’a condamné à une amende de 500 euros avec sursis. Son avocat a alors annoncé qu’il se pourvoirait en cassation.

En juin 2020, plusieurs autres statues de personnes liées à l’esclavage et à l’histoire coloniale ont été taguées en France et des manifestations ont eu lieu pour réclamer que certaines statues soient « déboulonnées ». Pour aller plus loin sur le sujet, notre guide nous invite à visionner les 5 épisodes de la série documentaire « Nos statues coloniales » sur la chaîne YouTube Histoires crépues, qui s’intéresse surtout aux statues de personnalités du XIXe et de généraux du XXe siècle.

Kévi Donat remarque que l’on mélange souvent l’histoire et la mémoire et estime que les statues dans l’espace public sont plutôt de l’ordre de la mémoire, « autrement dit, l’ensemble des événements et personnalités que nous choisissons d’honorer, de mettre en avant. Cette mémoire, on l’a construite à coups de statues, de plaques, de noms de rues, d’écoles. Elle évolue et est le résultat de l’air du temps, de rapports de force, d’opportunités politiques ».

Il rappelle qu’à Paris, des statues ont déjà été enlevées de l’espace public et donne l’exemple de la statue équestre de Louis XV sur la place de la Concorde, anciennement place Louis XV puis Place de la Révolution, qui sera envoyée à la fonte en 1792. Pendant la Révolution, pendant la Commune de Paris en 1871, puis pendant l’occupation allemande, des statues ont été détruites ou déposées, certaines ont été remontées ailleurs. Mais en dehors de ces périodes historiques particulières, il semble que la France n’aime pas chahuter ses statues.

Débat parlementaire sur l'expansion coloniale en 1885

Notre guide évoque ensuite un débat qui a opposé les députés Georges Clemenceau, leader des radicaux, et Jules Ferry, républicain modéré, en juillet 1885 au Palais Bourbon. Le gouvernement demandait un crédit extraordinaire de 12 millions de francs pour financer une intervention militaire à Madagascar, que les Français avaient déjà attaquée depuis mai 1883, et poursuivre son expansion coloniale.

Quelques mois plus tôt, Jules Ferry avait dû quitter son poste de Président du Conseil (l’équivalent du Premier ministre de nos jours), accusé d’avoir envoyé à la mort les troupes françaises engagées au Tonkin, dans la guerre franco-chinoise.

« Le contexte est marqué par la Conférence de Berlin et les grandes conquêtes en Afrique. Entre fin 1884 et début 1885, Otto von Bismark invite les puissances impériales à se concerter sur le partage du continent. De grandes missions cartographient le « Continent noir » et attisent les ambitions européennes. Le chancelier allemand souhaite éviter une crise entre les puissances occidentales et décide de négocier la partition. Aucune voix africaine n’y est présente… », écrit Kévi Donat dans son livre.

J’apprends que Jules Ferry, dont je savais qu’il était à l’origine de l’école publique française gratuite et laïque, était aussi un grand partisan de l’expansion coloniale. A la Chambre des députés, il fait ressortir qu’il y a « pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures ». Georges Clémenceau, médecin puis journaliste et député depuis 1876, est à cette époque opposé à cette expansion coloniale française et rejette ce concept de « races supérieures/races inférieures » : « Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation, et de prononcer : homme ou civilisation inférieurs. Race inférieure, les Hindous ! Avec cette grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps ! avec cette grande religion bouddhiste qui a quitté l’Inde pour la Chine, avec cette grande efflorescence d’art dont nous voyons encore aujourd’hui les magnifiques vestiges ! Race inférieure, les Chinois ! ». Au terme du débat parlementaire, les crédits sont votés par 291 voix contre 142.

Et au-delà de ce vote, ce sont les idées de Jules Ferry qui l’emportent. « Il est soutenu par le milieu des affaires, notamment par l’Union coloniale française, un groupe de pression fondé à Paris en 1894. Celle-ci a une forte influence sous la IIIe République et convainc le gouvernement de voter de nouveaux crédits afin de mener une campagne militaire à Madagascar. Cette « pacification » vient à bout de la révolte malgache et, en 1895, l’île devient une colonie française », écrit Kévi Donat.

Blaise Diagne, un des premiers députés des colonies d’Afrique à siéger au Palais Bourbon

Une vingtaine d’années après ces débats sur la politique coloniale, des députés des colonies d’Afrique siègeront au Palais Bourbon. Notre guide nous parle du premier député venu du continent africain à être élu à la Chambre des députés française : il s’agit de Blaise Diagne (1872-1934), né à Gorée (Sénégal), élu député en 1914 et réélu jusqu’à sa mort en 1934.

Au passage, Kévi Donat explique la distinction entre, d’une part, les « vieilles » colonies (ce qui reste alors du premier empire colonial français, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion), qui ont déjà des députés depuis 1848.

Et d’autre part, les « nouvelles » colonies, notamment en Afrique, dont les natifs sont soumis au régime de l’indigénat, un régime répressif qui est mis en place en Algérie en 1881 puis étendu progressivement à presque toutes les colonies d’Afrique et d’Asie. Presque, car un décret du 16 mars 1914 exemptera les personnes originaires de 4 communes du Sénégal du régime de l’indigénat, à savoir Dakar, Rufisque, Gorée et Saint-Louis, qui jouissent d’un statut spécial. S’ils peuvent voter et sont éligibles, les natifs de ces 4 communes sont toutefois privés d’une partie des droits civils et politiques réservés aux citoyens français, des juridictions dites « de droit local » ayant été maintenues pour le mariage, les successions, donations et testaments.

En effectuant des recherches sur la biographie de Blaise Diagne, je remarque comment elle épouse les contours de l’administration coloniale française de l’époque : après sa scolarité à Saint-Louis et à Aix-en-Provence grâce à une bourse du gouvernement français, Blaise Diagne, dont le prénom est à l’origine Galaye Mbaye, est reçu au concours des douanes coloniales en 1891. Il officiera au Dahomey (l’actuel Bénin), au Congo, à La Réunion, à Madagascar, puis en Guyane. Selon le portail national des Archives FranceArchives, c’est à La Réunion que Blaise Diagne « est accepté par le Grand Orient, ce qui fait de lui l’un des premiers Noirs francs-maçons ». C’est lui qui est à l’origine de la loi du 29 septembre 1916, qui octroie aux habitants des quatre communes du Sénégal citées plus haut la pleine citoyenneté française en échange de leur conscription. La Première guerre a commencé en juin 1914 sur fond de rivalités économiques, et la France a besoin de soldats…

Ligne assimilationniste et avancées sociales

Kévi Donat indique qu’en 1918, alors qu’il est devenu commissaire général chargé du recrutement indigène en Afrique, le député du Sénégal va mener ce qu’on a appelé la « mission Diagne », « parcourant les colonies pour mobiliser des troupes en échange d’avancées sociales (développement de l’éducation, amélioration des infrastructures sanitaires) ». Selon le portail FranceArchives, « De février à août 1918, de Dakar à Bamako, il réussit à enrôler 63 000 soldats en Afrique-Occidentale française (AOF), et 14 000 en Afrique-Équatoriale française (AEF) en promettant la citoyenneté française aux combattants après la guerre ». Blaise Diagne reste commissaire général chargé du recrutement indigène jusqu’en 1921. Il est maire de Dakar de 1920 à 1934, et est nommé sous-secrétaire d’État aux colonies en janvier 1931, devenant ainsi le premier ministre africain de la République française. Un poste qu’il occupera jusqu’en février 1932.

Pendant la balade, notre guide évoque les critiques qu’essuie Blaise Diagne de son vivant et les accusations de corruption portées contre lui en 1924 par le journal Les Continents. Ce bimensuel a été cofondé par l’écrivain français René Maran, natif de la Martinique (1887-1960), qui a été lui aussi administrateur colonial et qui a remporté le prix Goncourt en 1921. Un article anonyme publié en octobre 1924 accuse Blaise Diagne d’avoir perçu illégalement de l’argent pour le recrutement de soldats en Afrique. Blaise Diagne poursuit le journal et René Maran, l’auteur présumé de l’article, en diffamation et gagne son procès. En 2020, le professeur Roger Little, spécialiste d’études françaises et francophones, a révélé dans un article publié dans les Cahiers d’études africaines que dans des lettres inédites, René Maran déclarait ne pas être l’auteur de l’article incriminé. Notre guide indique également que dans les années 1930, le footballeur Raoul Diagne, le fils de Blaise Diagne, devient le premier joueur noir de l’équipe de France de football.

« (Blaise Diagne) incarne une ligne assimilationniste, prônant l’intégration des Africains dans les institutions françaises, tout en négociant des réformes locales. (…) Son héritage reste ambigu : s’il a obtenu des avancées sociales, son soutien au recrutement militaire et son approche loyaliste envers la métropole sont contestés », écrit Kévi Donat. Mais il souligne bien que la tendance à l’assimilation est dans l’air du temps à l’époque de Blaise Diagne.

L'ancien ministère de la Marine et de l’administration centrale des colonies

Nous poursuivons ensuite notre marche sur le pont de la Concorde, puis nous traversons l’immense place du même nom et nous dirigeons vers l’Hôtel de la Marine, l’ancien garde-meuble royal de 1767 à la Révolution. Le ministère de la Marine et de l’administration centrale des colonies investit les lieux dès 1789. Le ministère de la Marine y restera jusqu’en 2015. L’ensemble du monument est ensuite restauré de 2017 à 2021.

Géré aujourd’hui par le Centre des monuments nationaux, on peut y visiter les salons d’apparat et les appartements des intendants du Garde-Meuble royal du XVIIIe siècle. Et l’hôtel de la Marine accueille dans ses étages deux institutions : l’Académie de la Marine et la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME).

Héritière du Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage, constitué à la suite de l’adoption de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite loi Taubira, la Fondation « œuvre à mieux faire connaître l’histoire de l’esclavage, mettre en avant les héritages culturels nés de l’esclavage et lutter contre les discriminations, le racisme et les formes contemporaines d’esclavage ». A ce titre, elle organise notamment des événements et des expositions, et soutient la recherche, des actions pédagogiques et des projets culturels.

Notre guide indique qu’en visitant l’hôtel de la Marine, on peut voir le bureau de Victor Schoelcher (1804-1893), sur lequel il aurait travaillé au décret de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, qui a été adopté le 27 avril 1848. Fils d’un riche fabriquant de porcelaines, Victor Schoelcher découvre les réalités de l’esclavage lors d’un voyage à Cuba. De retour à Paris, il publie des articles à ce sujet et commence à militer pour un démantèlement graduel de ce système.

En 1840, il se rend aux Antilles et ce qu’il y constate le conduit à s’engager dans le combat pour une abolition immédiate, négociée avec les propriétaires d’esclaves.

Victor Schoelcher, artisan de l’abolition de l’esclavage

Nommé sous-secrétaire d’État aux colonies auprès du ministre de la Marine et des colonies en 1848, Schoelcher préside la commission d’abolition de l’esclavage et rédige le décret de 1848. Plus tard, il sera député de la Martinique et de la Guadeloupe. Natif de la Martinique, Kévi Donat souligne que le nom de Schoelcher est donné à des rues, des places, des lycées en Martinique, lui-même vient d’une commune qui porte ce nom.

L’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, comme dans la plupart des colonies européennes, s’est assortie de mesures pour indemniser les maîtres. En 1849, alors que Louis-Napoléon Bonaparte est président de la République, la loi du 30 avril impose l’indemnisation des anciens propriétaires d’esclaves, à hauteur de 126 millions de francs sur 20 ans.

Victor Schoelcher a participé aux travaux qui ont abouti à ce texte législatif. « S’il soutient le principe de l’indemnisation des maîtres, afin notamment d’éviter l’effondrement de l’économie coloniale et de permettre le versement de salaires aux affranchis, sa proposition d’indemniser également ces derniers est rejetée », est-il précisé sur le site de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Je comprends que Schoelcher était abolitionniste et que c’est grâce à lui que l’abolition de l’esclavage a été votée en 1848 en France, mais qu’il était favorable à la colonisation. En 1949, cent un ans après l’abolition, il fera son entrée au Panthéon. Ces dernières années, la figure de Schoelcher a soulevé des contestations aux Antilles, en mai 2020, deux statues le représentant ont été détruites en Martinique.

Schoelcher n’est pas le seul à s’être engagé pour que l’esclavage soit aboli par la France. Kévi Donat nous parle de Cyrille Bissette (1795-1858), issu d’une famille « de couleur » de la Martinique apparentée à Joséphine de Beauharnais, qui fait partie de la société esclavagiste et a participé à la répression d’esclaves enfuis. En 1823, il est accusé d’être l’auteur d’un pamphlet intitulé De la situation des gens de couleur libres aux Antilles Françaises, qui réclame notamment l’égalité de droits pour les métis libres ou affranchis de ces colonies et le rachat progressif des esclaves. Il est marqué au fer rouge et condamné à l’exil. A Paris, il crée en 1834 la Société des Gens de couleur et la Revue des Colonies, et s’engage dans le combat pour l’abolition de l’esclavage en s’appuyant sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Cyrille Bissette et Victor Schoelcher n’ont pas la même vision de l’abolition, ce qui vaudra au premier de ne pas intégrer la Commission pour l’abolition présidée par le second. Et de continuer son combat après l’adoption du décret de 1848. Il est élu député de la Martinique l’année suivante, puis se retire du monde politique en 1852. Il meurt dans l’anonymat à Paris quelques années plus tard.

Indemnisation des anciens propriétaires d’esclaves et double dette d'Haïti

Avant 1848, la question de l’indemnisation des anciens propriétaires d’esclaves s’est déjà posée à la France, puisque l’esclavage a été aboli une première fois le 4 février 1794 par la Convention nationale, dans toutes les colonies françaises sauf à l’île Bourbon (La Réunion aujourd’hui) et aux Mascareignes. Mais cette première abolition est révoquée en 1802 par Napoléon. « La France est le seul pays à avoir rétabli l’esclavage », souligne notre guide. Les esclaves de la prospère colonie de Saint-Domingue n’acceptent pas ce retour en arrière et leur révolte, qui avait commencé dans les années 1790, se transforme en guerre, menée notamment par Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Et l’actuelle Haïti proclame son indépendance le 1er janvier 1804. C’est en 1825 que le nouveau roi Charles X accepte de reconnaître la souveraineté d’Haïti, en échange du versement de 150 millions de francs or (montant ramené par la suite à 90 millions de francs or) payables en trente ans pour indemniser les colons français. Et pour régler ces sommes, le pays devra emprunter uniquement à des banques françaises, à des taux usuriers. Il s’agit donc d’une double dette.

Notre guide mentionne l’importante enquête de journalistes du New York Times publiée en 2022, à laquelle plusieurs économistes ont contribué. « The New York Times a traqué chaque paiement effectué par Haïti sur une période de 64 ans. Leur total se monte à 560 millions de dollars en valeur actualisée. Mais le déficit pour le pays ne se mesure pas simplement par l’addition des sommes réglées au fil des ans à la France et à d’autres prêteurs. (…) Nos correspondants ont parcouru des milliers d’archives financières et ont consulté 15 économistes internationalement reconnus. Ils sont arrivés à la conclusion que les paiements à la France ont coûté à Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars en perte de croissance économique sur la longue durée. Cela représente jusqu’à huit fois la taille de l’économie entière d’Haïti en 2020 », souligne le résumé de cette enquête.

Les journalistes pointent également le rôle crucial joué par la banque française Crédit Industriel et Commercial (CIC), partie prenante de la Banque Nationale d’Haïti créée en 1880. « Elle contrôlera la banque nationale d’Haïti depuis Paris et prélèvera des commissions sur chaque transaction effectuée. Les archives retrouvées par The New York Times montrent de façon claire que le CIC a siphonné des dizaines de millions de dollars à Haïti au bénéfice d’investisseurs français et accablé ses gouvernement de prêts successifs », souligne le journaliste Eric Nagourney dans le New York Times le 20 mai 2022. J’avais lu ces informations relayées par la presse française après leur parution, mais le rappel de ces sommes et de ces procédés donne le vertige.

Rue du Chevalier-de-Saint-George

Poursuivant notre balade parisienne, nous empruntons ensuite la rue Royale puis prenons la rue Saint-Honoré, sur notre droite. Et nous marchons jusqu’à l’angle de la rue du Chevalier-de-Saint-George. Notre guide explique que cette voie, l’ancienne rue Richepance, a été rebaptisée en 2001.

Né en Guadeloupe vers 1745 d’une mère esclave et de Georges de Bologne Saint-George, riche planteur colonial, Joseph de Bologne quitte l’île avec son père quand il est enfant. Selon le souhait de son père, il reçoit à Paris une éducation d’aristocrate combinant entraînement à l’épée et apprentissage du violon. Musicien virtuose, il compose également des concertos et des opéras qui sont joués en France et en Europe, et dirige plusieurs grands orchestres parisiens. « Parmi ses admirateurs les plus connus, on trouve la reine Marie-Antoinette dont il est proche et à qui il a probablement enseigné la musique. Pourtant, lorsqu’il présente sa candidature en 1776 à la direction de l’Académie royale de musique (l’ancêtre de l’Opéra de Paris, des artistes écrivent à la reine pour s’y opposer », écrivent Binkady-Emmanuel Hié et Léo Kloeckner dans le livre illustre Visibles ! Figures noires de l’histoire de France (Stock, 2023). Le compositeur ne sera jamais nommé à ce poste.

Joseph de Bologne est aussi un escrimeur hors pair et se distingue lors de duels. Jeune, il fait partie des gendarmes de la garde du roi. Plus tard, il adhère aux idées de la Révolution et en 1792, il s’engage dans les troupes révolutionnaires à Lille. « Il est notamment le fondateur d’un corps unique en son genre : la Légion des Américains, un corps de troupes légères composé d’hommes de couleur au sein duquel un certain Thomas-Alexandre Dumas (père d’Alexandre) devint son lieutenant », écrit Kévi Donat. Suspecté de sympathies royalistes, il est arrêté en novembre 1793, jugé puis emprisonné. Il est libéré l’année suivante, puis révoqué de l’armée. On perd alors sa trace jusqu’à sa mort à Paris en juin 1799, mais on ne sait pas où il est enterré.

Depuis une vingtaine d’années, ce personnage atypique est remis en lumière : en France, il est au centre d’un roman, d’une biographie, d’une pièce de théâtre, et sa musique est redécouverte. En 2023, une fiction américaine, Chevalier, brosse son portrait en super héros. Elle n’a malheureusement pas été diffusée en salles en France… En août 2025, le journal Le Monde lui consacre une série de six articles. Dans son ouvrage Une histoire des noirs d’Europe : De l’Antiquité à nos jours (Albin Michel,2022), l’historienne Olivette Otele, spécialiste de l’histoire des peuples d’ascendance africaine, rappelle l’histoire de ce personnage important. « Il est noble, il bénéficie d’une certaine ouverture dans les salons importants français, il a accès à la royauté, mais il y a quand même ce préjugé de couleur qui va faire que, à plusieurs moments, il va être menacé, il va être emprisonné, il va être insulté… (…) C’est comme si on ne pouvait pas être médiocre quand on est noir. Le seul moyen de se faire accepter, c’est d’exceller. Et je trouve que c’est quelque chose dont on devrait parler », explique-t-elle dans un podcast.

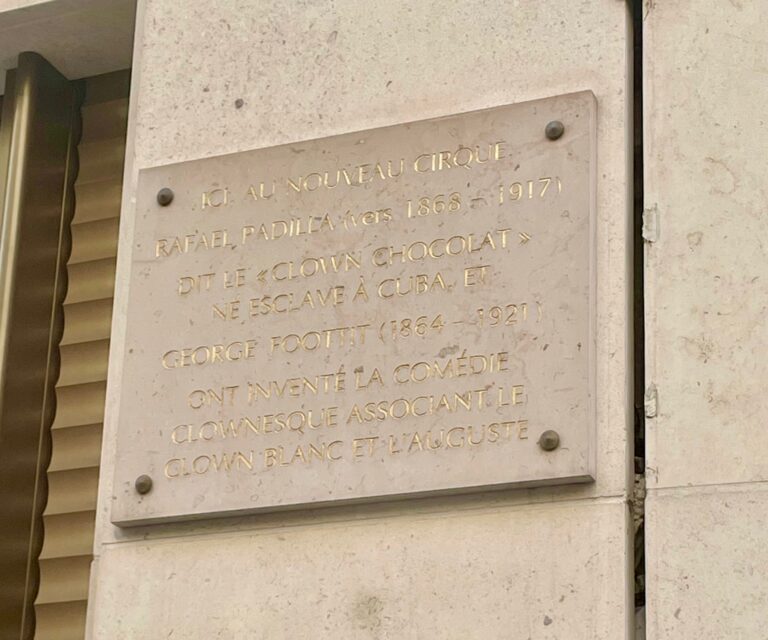

De la plaque commémorant le clown Chocolat au quai Aimé Césaire

En continuant à marcher dans la rue Saint-Honoré, nous arrivons au niveau du numéro 251où une plaque commémorative célèbre Rafaël Padilla (1868-1917), plus connu sous son nom de scène, le clown Chocolat. C’est au Nouveau Théâtre qui se trouvait à cette adresse que l’artiste a séduit le public parisien. Sa vie commence à Cuba, où il est esclave. Acheté par un riche espagnol, il sert de domestique au Pays basque espagnol, puis il s’enfuit et arrive en France.

En écrivant la biographie de l’artiste en 2012, l’historien Gérard Noiriel a contribué à le sortir de l’oubli. Quelques années plus tard, c’est surtout le film Chocolat, réalisé par Roschdy Zem, qui le fera connaître du grand public. L’acteur Omar Sy y incarne Rafaël Padilla et James Thierrée, comédien et acrobate, petit-fils de Charlie Chaplin, joue George Foottit. Le succès remporté par le duo comique Footit et Chocolat contraste fortement avec la fin de la carrière et la fin de vie de Rafaël Padilla : « Le duo se sépare en 1910 et Chocolat, rongé par l’alcool et la dépression, meurt en 1917 dans la misère », écrit Kévi Donat. C’est en janvier 2016, quelques jours avant la sortie du film, que la plaque rappelant l’existence de l’artiste est dévoilée. Malheureusement, elle est peu lisible et placée très haut sur la façade du 251, donc seuls ceux qui connaissent son existence lèvent la tête…

Poursuivant dans la rue Saint-Honoré, notre groupe gagne ensuite la rue de Castiglione sur notre droite, puis nous traversons la rue de Rivoli et le jardin des Tuileries, pour aboutir sur le quai Aimé Césaire. Une partie du quai des Tuileries a été ainsi rebaptisée en 2013. Je ne m’étendrai pas ici sur la vie et l’œuvre de l’écrivain et homme politique de Martinique (1913-2008), connu notamment pour son rôle dans l’émergence du mouvement de la Négritude et sur le plan politique, dans la loi de départementalisation de 1946.

Il sera député de Fort-de-France de 1945 à 1993. Notre guide évoque son Discours sur le colonialisme, paru en 1950, où il développe l’intéressant concept de choc en retour du colonialisme (ou effet boomerang ), soit le fait que le colonisateur, qui déshumanise le colonisé pour mieux le dominer, n’est pas à l’abri de cette déshumanisation, qui rejaillit aussi sur lui. « Il faudrait d’abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l’abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral (… ) », écrit notamment Césaire.

En face du quai Césaire, nous empruntons ensuite la passerelle Léopold Sédar Senghor.

Voilà une heureuse façon de réunir dans la toponymie parisienne ces deux figures de la Négritude, également tous deux hommes politiques importants.

Au bout de la la passerelle Léopold Sédar Senghor.... la statue de Thomas Jefferson

Je ne vais pas non plus résumer ici la biographie de Léopold Sédar Senghor (1906-2001), si ce n’est rappeler qu’il est le premier Africain à être élu à l’Académie française en 1983. La passerelle couverte de bois brésilien, anciennement appelée Passerelle Solférino, est rebaptisée pour le centenaire de la naissance de Senghor.

Au bout de la passerelle Senghor, une imposante statue en bronze est la dernière étape de cette visite instructive. C’est une grande statue de Thomas Jefferson (1743-1826), érigée le 4 juillet 2006 à l’occasion du 230e anniversaire de l’indépendance américaine, offerte à la ville de Paris par la Florence Gould Foundation et Guy Wildenstein, homme d’affaires franco-américain condamné pour importante fraude fiscale en 2024.

La statue est proche de l’hôtel de Salm, qui accueille le musée de la Légion d’honneur, dont l’architecture aurait inspiré Jefferson pour sa propriété de Virginie. Homme politique, diplomate et 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson est considéré comme un des Pères fondateurs du pays. Homme brillant et cultivé, il est issu d’une famille de notables de Virginie, propriétaires d’une plantation où travaillent des centaines d’esclaves.

Thomas Jefferson et son esclave Sally Hemings

Plus tard, Thomas Jefferson bâtira sa propre plantation près de Charlottesville (Virginie), un grand domaine agricole et viticole qu’il baptisera Monticello où travaillent environ 200 esclaves. Jefferson est le principal rédacteur de la Déclaration d’indépendance de 1776, qui aboutira quelques années plus tard à la naissance des Etats-Unis en 1783.

Notre guide nous raconte l’histoire de Sally Hemings (vers 1773-1835), une esclave qui serait la demi-sœur de la femme de Jefferson, Martha Wayles, morte en 1782. Sally Hemings serait une des cinq enfants que le père de Martha Wayles a eus avec une de ses esclaves, Betty Hemings. Sally est mise au service des Jefferson lors de leur mariage. En 1785, Thomas Jefferson est nommé ambassadeur à Paris, et il y restera jusqu’en novembre 1789. James Hemings, le frère de Sally, accompagne Jefferson et sa fille aînée en France, où il se formera à la cuisine française et sera le chef de cuisine de la résidence américaine à Paris. Mary, une des filles de Jefferson, y rejoint son père en 1787 accompagnée de Sally Hemings.

Sally Hemings est employée comme bonne d’enfants et camériste chez les Jefferson. « Alors qu’elle se trouvait à Paris, où les esclaves pouvaient demander leur liberté, elle négocia avec Jefferson pour retourner à l’esclavage à Monticello en échange de ‘privilèges extraordinaires’ pour elle-même et de la liberté pour ses enfants à naître. Des décennies plus tard, Jefferson affranchit tous les enfants de Sally Hemings : Beverly et Harriet quittèrent Monticello au début des années 1820 ; Madison et Eston furent affranchis dans son testament et quittèrent Monticello en 1826. Jefferson n’accorda la liberté à aucune autre famille esclave », peut-on lire sur site de la Thomas Jefferson Foundation.

L’allégation que Jefferson serait le père des enfants de Sally Hemings date de sa première présidence et sera rendue publique dès 1802. Elle sera étayée par une étude et des tests ADN réalisée par le Dr Eugene Foster et une équipe de généticiens, dont les conclusions sont publiées dans la revue scientifique Nature en novembre 1998. « Les résultats de l’étude ont établi qu’un individu porteur du chromosome Y masculin Jefferson était le père d’Eston Hemings (né en 1808), le dernier enfant connu de Sally Hemings. À cette époque, environ 25 hommes adultes de la famille Jefferson portant ce chromosome vivaient en Virginie, et certains d’entre eux sont connus pour avoir visité Monticello. Les auteurs de l’étude ont toutefois déclaré que la conclusion « la plus simple et la plus probable » était que Thomas Jefferson était le père d’Eston Hemings », indique la Thomas Jefferson Foundation.

En juin 2018, se basant sur cette étude et sur une longue liste d’éléments et de documents historiques concordants, la Fondation conclut que « les conseillers scientifiques de la Fondation et la communauté plus large des historiens universitaires spécialisés dans l’histoire des débuts des États-Unis s’accordent depuis de nombreuses années à dire que les preuves sont suffisamment solides pour affirmer que Thomas Jefferson a eu au moins six enfants avec Sally Hemings ». Parmi les éléments cités, les plus importants sont : la présence de Jefferson à Monticello pendant les périodes probables de conception de Sally Hemings, les noms des enfants survivants de Hemings et le fait que tous ses enfants aient obtenu leur liberté, en étant autorisés à quitter la plantation ou en étant légalement émancipés dans le testament de Jefferson, fait unique dans les annales de Monticello. On peut également noter que les enfants de Sally Hemings avaient la peau claire, et que trois d’entre eux, Harriet, Beverly et Eston, ont vécu comme membres de la société blanche à l’âge adulte.

Dans son ouvrage Thomas Jefferson & Sally Hemings: An American Controversy publié en1997, l’historienne Annette Gordon-Reed décrit les nombreux liens entre les noms des enfants Hemings et Thomas Jefferson. Et j’ai lu récemment le roman La Virginienne (traduction française de Sally Hemmings, éditions Albin Michel, 1981), dans lequel l’écrivaine et sculptirce Barbara Chase-Riboud, se basant sur une abondante documentation historique, qui m’a éclairée sur la vie qu’a pu mener Sally Hemings. De Paris de 1787 à 1789 à Monticello, la propriété de Jefferson, qu’elle ne quittera pratiquement plus jusqu’à sa mort en 1836, à 62 ans, celle qui était pour le monde blanc une simple esclave domestique a appris le français, le chant et la musique, mais n’a pas été affranchie par son maître. De ces cinq enfants nés de sa relation avec Jefferson qui ont survécu, trois se sont enfuis à leur majorité sans être poursuivis et deux ont été affranchis après la mort de leur maître.

Présidents des Etats-Unis et propriétaires d’esclaves

Lors d’une rencontre organisée à l’établissement culturel FGO-Barbara à Paris en novembre 2025, l’écrivain Ta-Nehisi Coates, auteur de plusieurs essais sur le racisme dans la société américaine, a évoqué le fait que plusieurs présidents des Etats-Unis, dont George Washington et Thomas Jefferson, étaient des propriétaires d’esclaves.

L’auteur a visité Monticello lorsqu’il travaillait sur son roman La Danse de l’eau (Fayard, 2021). « Monticello est symbolique, car nous voulons penser à Jefferson comme à un père fondateur, un brillant théoricien, un homme d’Etat. Mais la question qui se pose est : Pourquoi Jefferson a pu devenir Jefferson ? Qu’y a -t-il derrière tout ça ? Sa fortune, bien sûr ! Mais d’où vient cette richesse ? Le bien le plus précieux qu’il a possédé au cours de sa vie, ce sont des êtres humains ! Si bien qu’à sa mort, il est endetté (…) et que pour régler ses dettes, on va organiser une sorte de brocante. Les seuls choses qui ont de la valeur, ce sont les personnes esclavisées qui seront vendues », explique-t-il dans le podcast du Paris Noir et de Fondation de la Mémoire de l’esclavage.

Compte-tenu de tout ce que l’on sait aujourd’hui et quels que soient la dimension historique et les liens entre l’important homme d’Etat américain et la France, était-il nécessaire au 21e siècle d’ériger une immense statue de Thomas Jefferson dans la capitale, qui plus est une statue où est représenté dans sa main gauche un plan de sa plantation Monticello, où ont trimé de nombreux esclaves ? C’est notamment pour réfléchir à des questions comme celles-là que les balades du Paris noir sont, selon moi, recommandables et nécessaires.