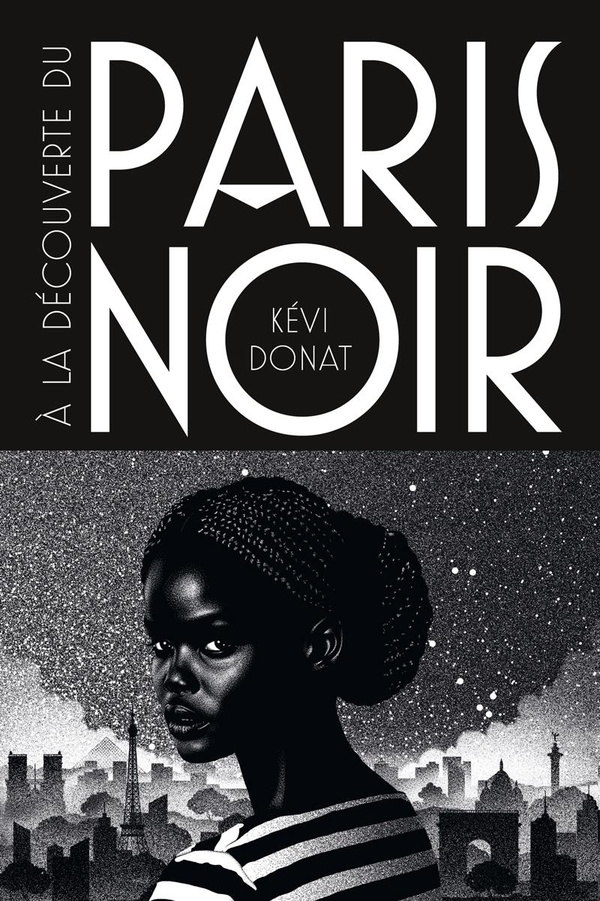

Depuis 2013, le guide-conférencier Kévi Donat organise des balades pour faire (re)découvrir de « grandes figures noires venues d’Afrique, de la Caraïbe et des Etats-Unis » qui ont vécu à Paris. En 2025, il a décidé d’en tirer un livre, dont le lancement a eu lieu pendant l’exposition « Paris Noir – Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000 » au Centre Pompidou, lui donnant ainsi une belle résonance. C’est en apprenant l’existence de ce livre que j’ai découvert ses balades. Suivez le guide avec moi !

A la découverte du Paris noir – Balade au cœur de l’histoire noire de la ville lumière, publié en mai 2025 par les éditions Faces Cachées, met en lumière l’important travail de recherches mené depuis plus de 10 ans par Kévi Donat. Je découvre l’existence de cet ouvrage lors d’un passage à ma librairie préférée, La Régulière. Son lancement officiel est prévu au Centre Pompidou qui accueille alors l’exposition « Paris noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000 », mais il n’y a plus de places disponibles pour l’événement. Quelques jours plus tard, La Régulière organise une présentation de l’ouvrage et une rencontre avec son auteur. Je participe donc à cette rencontre inspirante avec Kévi Donat, qui parle naturellement de sa démarche et de ses recherches. Le guide-conférencier natif de la Martinique propose depuis 2013 des visites guidées de Paris pour aller à la rencontre des personnalités noires qui y ont vécu et qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire parisienne et française.

Lors de la rencontre, Kévi Donat explique que se pencher sur la présence noire à Paris fait ressortir de nombreux paradoxes : déjà, dans les années 1920, à l’époque de Joséphine Baker, des Afro-Américains sont célébrés alors que la France est un Etat colonial et que prédomine un discours raciste sur l’Afrique. L’histoire noire de la capitale est corrélée avec de nombreux autres sujets, dont les questions de classes sociales, d’origine et de genre. L’auteur souligne également que l’angle du Paris noir peut intéresser tout le monde. Et, en passant, détruire des stéréotypes, quand on se penche par exemple sur le pan intellectuel de cette histoire, qui affleure notamment dans les 5e et 6e arrondissements.

Si Kévi Donat est optimiste sur la représentation des Noirs dans la culture à Paris, il regrette que les musées parisiens, dont certains comptent parmi les meilleurs musées au monde, abordent peu le sujet de la présence noire à Paris, et ne le font que timidement.

"Le Swing de la rive droite"

Peu après cette rencontre, je m’inscris aux visites guidées qu’il organise avec sa structure Le Paris Noir. Je sens que je vais apprendre plein de choses, découvrir des personnalités dont je n’ai probablement jamais entendu parler. Trois itinéraires distincts sont proposés : la Rive gauche, la Rive droite et la Seine noire.

Je commence par la visite baptisée « Le Swing de la Rive droite ». Une balade qui se concentre sur les quartiers de Pigalle, de Montmartre et de la Goutte d’Or, des quartiers des 9e et 18e arrondissements que je connais plutôt bien et qui sont proches de chez moi. Cette visite aborde « une histoire populaire constituée de migrations et de frictions », écrit Kévi Donat. Le rendez-vous est fixé devant le Moulin Rouge. Par cette chaude journée de fin juin, nous sommes nombreux à être présents. D’emblée, le guide-conférencier explique comment il a été amené à construire et proposer ses balades dans Paris, où il officie comme guide depuis 2011 : ce sont notamment les questions de certains touristes, lui demandant « pourquoi il y a tant de noirs à Paris », qui l’aiguillonnent. Certes, les étrangers connaissent rarement l’histoire des outre mer, mais les Français eux-mêmes la connaissent peu, mal, voire pas du tout. Parallèlement, Kévi Donat se rend compte que « cette histoire des colonies est quasiment absente de l’espace public » dans la capitale.

De la place Pigalle, notre groupe chemine dans la rue Fontaine et s’arrête au 42. Sur la façade du bar Le Carrousel est apposée une plaque commémorative indiquant qu’ici, Joséphine Baker (1906-1975) « artiste de music-hall, résistante, militante des droits civiques, tint un cabaret de 1926 à 1928 favorisant la diffusion du jazz et de la culture afro-américaine ». Son cabaret s’appelait simplement Chez Joséphine. Notre guide précise que cette plaque a été installée en 2019 grâce au danseur afro-américain Brian Scott Bagley, qui vit à Paris depuis longtemps.

La première icône noire internationale : Joséphine Baker

Freda Josephine McDonald naît à Saint Louis, dans le Missouri, dans une famille très pauvre. J’apprends qu’elle travaille dès ses 8 ans, pour « une famille blanche qui la maltraite », se marie à 13 ans ! En 1917, elle est témoin des violente émeutes raciales contre les noirs à Saint Louis. A 16 ans, elle part seule à New York où elle commence une carrière de danseuse et elle est remarquée dans le spectacle Shuffle Along avec des musiciens et danseurs noirs à Broadway en 1921.

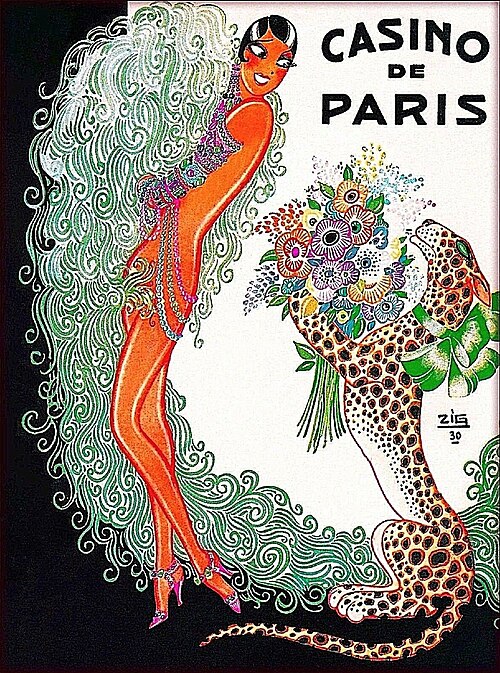

Suivant les conseils d’une productrice et fuyant une société marquée alors par la ségrégation, Joséphine Baker s’installe à Paris avec une douzaine d’autres artistes afro-américains. « La Première Guerre mondiale est terminée, la France veut tourner la page et voit dans les cultures « nègres » un contre-modèle à la modernité européenne. On puise dans l’imaginaire colonial pour s’encanailler », commente Kévi Donat. C’est dans ce contexte que « La Revue noire » rencontre un immense succès au Théâtre des Champs Elysées en 1925. Joséphine Baker devient « à Paris la première icône noire internationale ». Le guide ponctue la visite en présentant aux participants des photos et des illustrations sur une tablette. Ici, il nous montre une photo de Joséphine Baker avec son guépard de compagnie, Chiquita ! Et je me remémore les séquences où on la voit danser, vêtue d’une ceinture de bananes.

Rappelons qu’à la même époque, en 1931, à Paris, dans l’Exposition coloniale qui se tient dans le Bois de Vincennes, des milliers d’hommes et de femmes qu’on a fait venir par bateau des colonies sont exhibés dans des villages reconstitués…

Engagements politiques

Quant à Joséphine Baker, elle a acquis la nationalité française après son mariage avec l’industriel Jean Lion en 1937. Et elle ne se contente pas d’être une artiste adulée. Kévi Donat explique qu’en 1939, alors que beaucoup d’Américains repartent aux États-Unis, leur pays n’étant pas entré en guerre, Joséphine Baker reste en France et s’engage comme volontaire à la Croix Rouge française. En 1940 elle devient agent secret pour les Forces Françaises Libres menées par le général de Gaulle, collectant des renseignements, puis elle fera des tournées pour « soutenir le moral des troupes alliées » et participera à des « galas de bienfaisance pour lever des fonds » : elle est très engagée politiquement. Une belle manière, pour celle qui chante : « J’ai deux amours / Mon pays et Paris », de remercier cette nation et sa capitale qui l’ont si bien accueillie.

Ne pouvant avoir d’enfants, l’artiste adopte avec son nouveau mari, le musicien Jo Bouillon, douze enfants au cours de ses voyages dans le monde entier, constituant sa « tribu arc-en-ciel » : Akio, Jean-Claude, Brian, Marianne, Mara, Noël, Koffi, Luis, Jari, Moïse, Luis et Stellina.

Ils vivent dans le château de Milandes en Dordogne qu’elle loue puis achète. C’est là qu’elle choisit de recevoir la légion d’honneur et la croix de guerre, au milieu de ses enfants, dans son uniforme de lieutenant de l’armée de l’air en août 1961. J’apprends aussi que Joséphine Baker a milité pour les droits civiques aux Etats-Unis.

Sa notoriété ne l’a pas protégée des discriminations raciales : en 1951, après une série de concerts aux Etats-Unis, elle en est victime notamment dans un club huppé de New York, le Stork Club, où elle passe commande à plusieurs reprises, mais ne sera jamais servie…

Revers et panthéonisation

En visionnant par la suite un documentaire sur le site Publicsenat.fr, j’ai appris que des protestations ont lieu à la suite de cet incident, que le FBI a accusé Joséphine Baker de sympathies communistes et que les concerts qu’elle devait donner au Mexique et dans certains pays d’Amérique du Sud ont été annulés.

Elle est bannie des Etats-Unis… C’est Bob Kennedy qui fait lever son obligation de visa en 1963 pour la marche de Washington. Lors de cette célèbre marche du 28 août 1963, Joséphine Baker est la « seule femme à prendre la parole publiquement », souligne le guide. Elle arbore ce jour-là son uniforme des Forces Françaises Libres.

Plus tard, les choses tournent mal, l’icône est ruinée et doit vendre son château en 1969. Elle part s’installer avec ses enfants dans le sud de la France. Peu après son retour sur scène à Bobino, elle meurt en avril 1975. Après un hommage national et une cérémonie à l’Eglise de la Madeleine, elle est enterrée à Monaco, sans doute à l’initiative de son amie Grace Kelly. Mais son histoire ne s’arrête pas là : Joséphine Baker entre au Panthéon le 30 novembre 2021, le jour anniversaire de sa naturalisation française, devenant « la première femme noire à être acceptée parmi « les Grands Hommes » », écrit Kévi Donat. Pendant la visite, le guide souligne que cette panthéonisation est intéressante également du point de vue de son origine sociale, puisqu’elle est née dans un ghetto noir.

Harlem Hellfighters et "tirailleurs sénégais" : même combat

Nous suivons ensuite notre guide place André Breton et nous en apprenons plus sur l’auteur du Manifeste du surréalisme. Se sentant menacé par le régime nazi, André Breton (1896-1966) fait partie des artistes et intellectuels qui choisissent de fuir à New York, en embarquant sur un navire à Marseille en janvier 1941. Avant d’arriver à bon port, ils font escale pendant plusieurs semaines en Martinique. C’est là que Breton découvre Tropiques, la revue créée par Aimé et Suzanne Césaire, qu’il rencontre alors. Quelques années plus tard, Breton préfacera une réédition du Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire. « Une façon pour lui de mettre en lumière le mouvement de la Négritude », analyse Kévi Donat.

Nous marchons ensuite jusqu’à une autre petite place qui porte le nom de Juliette Drouet.

Le guide nous parle alors du 369e régiment d’infanterie des Etats-Unis, surnommé les Harlem Hellfighters, qui arrive en France en 1917 lorsque son pays envoie plusieurs millions de soldats en Europe, dont 350 000 soldats noirs. Selon Kévi Donat, environ 100 000 soldats afro-américains sont affectés en France. Les soldats noirs ne sont pas censés se battre, l’armée américaine où règne la ségrégation raciale refusant que des soldats noirs côtoient des soldats blancs. Ils assurent donc la logistique à l’arrière du front. « De plus, se battre pour un pays donne des droits, notamment des droits civiques », rappelle Kévi Donat. Ce que les Afro-Américains sont loin d’avoir obtenu en 1917. Mais l’armée française propose de prendre 40 000 soldats afro-américains pour se battre à ses côtés, dont les Harlem Hellfighters. Ces soldats vont devenir une source de tensions entre officiers français et américains. Le guide souligne également que pendant cette guerre, « 200 000 soldats des colonies d’Afrique ont été recrutés, voire contraints, pour combattre » dans l’armée française : ce sont les fameux « tirailleurs sénégalais », qui n’étaient pas tous sénégalais.

Les Harlem Hellfighters ont emporté avec eux leurs instruments de musique et popularisent en France un nouveau genre musical proche du jazz, le ragtime. Ils sont bien accueillis par la population française et combattent jusqu’à la fin de la guerre. 171 de leurs soldats seront décorés de la légion d’honneur.

Héros de guerre vite oubliés

Près d’un siècle plus tard, en 2015, le président américain Barack Obama leur rend enfin hommage en remettant la médaille d’honneur à titre posthume à Henry Johnson (1892 ?-1929), soldat des Harlem Hellfighters. La médaille d’honneur est la plus haute distinction militaire américaine.

En France, Henry Johnson a obtenu la Croix de guerre avec étoile et palme de bronze (il serait le premier soldat américain de la Première Guerre mondiale à recevoir cet honneur) et le grade de sergent pour avoir mis en déroute une douzaine de soldats allemands dans la Meuse en mai 1918.

Mais ses nombreuses blessures ont laissé Henry Johnson invalide, il a sombré dans l’alcool, sa femme l’a quitté, et il est mort prématurément en 1929.

En rentrant à New York en février 1919, où ils défilent sur la Cinquième Avenue et dans les rues de Harlem, les soldats afro-américains pensent qu’ils ont obtenu des droits, mais c’est loin d’être le cas. Parallèlement, après les avoir dûment remerciés, on renvoie les tirailleurs qui se sont battus avec l’armée française, des « indigènes », chez eux sur le continent africain. Le film Tirailleurs, réalisé par Mathieu Vadepied et sorti en salles début 2023, avec l’acteur Omar Sy en tête d’affiche, a certainement contribué à montrer au grand public comment les troupes africaines, parfois enrôlées de force, ont eu à subir le racisme et les discriminations en plus de la violence de cette guerre. Sans oublier les promesses non tenues. Le film a rencontré un grand succès auprès du public.

Pour en revenir aux Harlem Hellfighters, un autre soldat afro-américain de ce régiment s’est illustré en devenant un peintre reconnu : il s’agit d’Horace Pipin (1888-1946). Pendant la guerre, il fait le portrait de ses camarades soldats. Mais un tir allemand le blesse à l’épaule et il perd l’usage de son bras droit. Il se met à peindre dans les années 30, représentant souvent l’enfer de l’esclavage et la ségrégation raciale dans un style qualifié de « naïf ». Le collectionneur Albert Barnes lui a acheté plusieurs tableaux, dont quatre appartiennent à la Fondation Barnes de Philadelphie. Un de ses tableaux, intitulé Mr Préjudice, a été exposé il y a quelques années au musée du Quai Branly.

Implanter le jazz à Pigalle

Mais le retour des vétérans chez eux est plutôt compliqué et devant les difficultés qu’ils rencontrent dans leur pays, certains soldats des Harlem Hellfighters choisissent de revenir en France, où le ragtime et le jazz font un malheur. Et ils ouvrent des clubs de jazz, dont un des premiers du quartier de Pigalle, le Grand Duc, au 52, rue Pigalle (à l’angle avec la rue Fontaine, aujourd’hui place Juliette Drouet). Le jour de notre visite, le rideau de fer de l’établissement qui l’a remplacé est baissé et de l’extérieur, on ne peut deviner que c’était un haut lieu du jazz à Pigalle… Seuls deux éléments décoratifs qui encadrent la devanture de l’établissement donnent à penser qu’il a connu des heures plus glorieuses.

Le Grand Duc est racheté plus tard par un autre Afro-Américain, Eugene Bullard, « un véritable héros français », dira le Général de Gaulle. Né en Géorgie en 1885 dans une famille pauvre, Eugene Bullard est parti très jeune en Ecosse, puis à Londres où il devient boxeur. En 1914, il s’installe à Paris puis s’engage en octobre dans la légion étrangère, où il sera gravement blessé en 1916 et démobilisé.

Voulant continuer à se battre, il rejoint l’aviation, où il sera mitrailleur, puis pilote. « Il est l’un des tout premiers pilotes de chasse noirs, vole et se bat pour la France », nous apprend Kévi Donat. Quand les Etats-Unis entrent en guerre, il postule pour voler avec l’armée de l’air américaine, mais celle-ci refuse de l’intégrer. A la fin de la guerre, la France remercie Eugene Bullard pour son engagement, lui remettant plusieurs décorations militaires. Il reste à Paris où il est batteur de jazz et profite de l’engouement que suscite le jazz dans les Années folles. Mais le krach boursier de 1929 à New York marque le début de la grande dépression et les années 30 sont marquée par la montée du fascisme en Europe. Au début des années 1930, Eugene Bullard revend le Grand Duc et ouvre, dans le même quartier, un bar qu’il appelle L’Escadrille (15, rue Fontaine).

Seul pilote militaire afro-américain de la Grande Guerre

Lorsque la France entre en guerre en 1939, le jazzman travaille pour les services de contre-espionnage français. Puis il s’engage à nouveau dans l’infanterie, combat notamment à Orléans et il est blessé à la colonne vertébrale en juin 1940. Il est alors évacué en Espagne puis aux Etats-Unis, laissant tout ce qu’il possède en France. Il s’installe à Harlem et travaille notamment comme liftier. Son glorieux passé de pilote de combat et de directeur de cabaret, où il a côtoyé des vedettes, a été oublié. En 2012, l’écrivain, historien et réalisateur Claude Ribbe a écrit la biographie d’Eugene Bullard et a réalisé un documentaire sur le seul pilote militaire afro-américain de la Grande Guerre. Il y apporte des précisions sur la vie de ce personnage hors-normes et écrit notamment qu’Eugene Bullard s’est investi dans la lutte pour les droits civiques.

Charles de Gaulle l’invite à ranimer la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, à Paris. En 1959, il est fait chevalier de la Légion d’honneur. Ces honneurs lui vaudront d’être invité à la télévision américaine. Il meurt en 1961 et il est enterré en uniforme de légionnaire avec les honneurs militaires français à New York.

C’est seulement en 1994 qu’à l’initiative du général Colin Powell, alors chef d’état-major de l’armée américaine, il est promu à titre posthume au grade de sous-lieutenant de l’Air Force. Le court-métrage All blood runs red, réalisé par Philippe Mignot en 2019, raconte la vie d’Eugene Bullard.

Ada Smith et la la Génération Perdue

Nous déambulons ensuite jusqu’à la place Pigalle. Difficile d’imaginer à quoi ressemblait cette place un siècle plus tôt, à l’époque où les clubs de jazz animaient le quartier… Notre guide nous parle ensuite d’Ada Smith (1894-1984), surnommée Ada « Bricktop » Smith. Il estime qu’elle a joué « un rôle très important dans la diffusion de cette culture » du jazz en Europe. Cette danseuse, chanteuse de jazz et actrice de music-hall afro-américaine, est née d’un père noir et d’une mère métisse en Virginie Occidentale. Son surnom « Bricktop » vient de ses cheveux roux. Très jeune, elle se produit avec succès dans des cabarets de Chicago, puis à New York, où elle côtoie notamment Duke Ellington et Cole Porter.

Sa route va aussi croiser celle d’Eugene Bullard : celui-ci l’engage au Grand Duc en 1924.

Kévi Donat écrit qu’elle est très déçue en arrivant à Paris et en découvrant à quel point le cabaret est petit… « Mais elle s’accroche et rencontre le succès. Son style unique, mélange de chant, de danse et d’humour, captive le public. (…) Sa sympathie lui permet également de créer une atmosphère chaleureuse et accueillante ».

En 1926, Ada Smith ouvre à son tour son cabaret, The Music Box, puis en 1929, Chez Bricktop, au 66, rue Pigalle, qui devient le repaire de la Génération Perdue.

Elle y accueille des personnalités de l’époque : le compositeur Cole Porter, le duc et la duchesse de Windsor, Francis et Zelda Scott Fitzgerald, l’écrivain John Steinbeck… Joséphine Baker devient sa protégée. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Ada Smith rentre aux Etats-Unis. Elle tentera l’aventure à Mexico en 1944, mais c’est à Rome qu’elle renouera avec le succès au début des années 1950 avec un nouveau club fréquenté par des stars américaines telles Elizabeth Taylor et Franck Sinatra. En 1961, elle décide de prendre sa retraite et rentre aux Etats-Unis.

Pendant cette partie de la visite à Pigalle, Kévi Donat nous parle aussi du mouvement artistique afro-américain d’avant-guerre baptisé Harlem Renaissance (ou Renaissance noire), qui s’est aussi diffusé en France avec le pianiste Duke Ellington, l’écrivain et militant Langston Hughes ou Joséphine Baker. « L’ambition de ces artistes est de créer un renouveau de la culture noire américaine. Ce courant, qui se déploie dans la littérature, la musique, la peinture, la danse ou le théâtre, valorise l’identité et l’héritage africain, tout en s’inspirant des courants artistiques modernes », écrit le guide. J’ai découvert ce mouvement récemment, et c’est l’exposition « Déborder l’anthropologie » (février – mai 2024) au musée du Quai Branly sur trois grandes anthropologues afro-américaines qui m’a permis de découvrir l’itinéraire et le travail de Zora Neale Hurston (1891-1960). Romancière, essayiste, dramaturge et anthropologue, figure de proue de la Harlem Renaissance, elle a notamment étudié les pratiques vaudoues afro-américaines, la musique afro-caribéenne des Bahamas, et monté des pièces composées de chant et de danse. Par la suite, j’ai lu son passionnant roman Mais leurs yeux dardaient sur Dieu , republié récemment dans une nouvelle traduction (éditions Zulma).

L’influence des arts africains en France

Mais revenons à Paris, où nous nous dirigeons vers la butte Montmartre. En chemin, notre guide rappelle que c’est par la loi du 16 juin 1859 que Paris « absorbe » les villages limitrophes, tels Montmartre et La Chapelle, comptant alors les 20 arrondissements qu’on lui connaît toujours. Nous nous arrêtons sur la jolie place Charles Dullin, à l’ombre de ses immenses tilleuls, près du Théâtre de l’Atelier. Kévi Donat aborde alors la question de l’influence des artefacts et des arts africains en France et en Europe au XXe siècle. Nous montrant une photo de Picasso au Bateau Lavoir, cet immeuble qui ne se trouve pas très loin et qui a été une pépinière d’artistes entre 1900 et la Première Guerre Mondiale.

Son résident le plus célèbre est Pablo Picasso, qui s’y installe à ses débuts, de 1904 à 1909. Parmi les nombreux tableaux qu’il peint au Bateau Lavoir, il y a Les demoiselles d’Avignon (1907), dont le guide nous montre la reproduction en attirant notre attention sur un visage féminin qui évoque un masque africain.

« Au musée d’ethnographie du Trocadéro (aujourd’hui musée de l’Homme), Picasso découvre les masques venus du Gabon, du Congo et de Côte d’Ivoire. Ces fétiches nous rappellent qu’à cette époque, les empires coloniaux européens rapportent en masse des artefacts d’Afrique. Objets considérés comme « primitifs », ils sont exposés dans les musées ou vendus comme curiosités. A Paris, Londres ou Bruxelles, l’art nègre est à la mode et inspire beaucoup d’artistes de l’époque », écrit Kévi Donat. Plus loin, il ajoute : « Les artistes d’avant-garde voient dans l’art africain (en particulier les masques baoulés de Côte d’Ivoire) une alternative radicale à l’art académique européen, marqué par le réalisme et la perspective. Cette nouvelle génération veut simplifier les formes et explorer de nouvelles possibilités esthétiques ». Ainsi naît le cubisme dans les années 1900, puis plus tard le mouvement dada.

Louise Michel et la cause kanake

Un peu plus loin, nous prenons la rue de Steinkerque, bardée de boutiques touristiques, et gagnons la place Saint Pierre. De là, on a une vue dégagée sur la basilique du Sacré Cœur, qui domine le square Louise Michel. Notre guide nous parle de cette figure majeure de la Commune de Paris (1871), dont la butte Montmartre est l’épicentre. J’avais appris beaucoup de choses sur Louise Michel (1830-1905) il y a quelques années, lors d’une visite guidée avec Théo et La Cachette de Paris. Je savais que cette institutrice militante avait été envoyée au bagne en Nouvelle Calédonie après l’épisode révolutionnaire. Kévi Donat explique que pendant son exil dans la colonie pénitentiaire, Louise Michel sympathise avec les Kanaks, le peuple autochtone de Nouvelle Calédonie.

« Elle critique ouvertement la politique française et va jusqu’à enseigner aux Kanaks et les inciter à se battre pour leur liberté, ce qui lui vaut la méfiance et la surveillance des autorités coloniales. Elle apporte son soutien à la révolte kanak de 1878 qui est durement réprimée », écrit-il. J’apprends par ailleurs qu’elle y apprend la langue kanake et qu’elle crée un journal, Petites Affiches de la Nouvelle-Calédonie.

A son retour en métropole en 1880, Louise Michel va continuer à plaider la cause kanake dans ses écrits et lors de conférences.

Pendant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, les statues dorées de dix femmes ayant marqué l’histoire de France ont été dévoilées. Louise Michel fait partie de ces femmes, tout comme Gisèle Halimi (1927-2020), avocate, militante et femme politique et Paulette Nardal (1896-1985), intellectuelle, journaliste et écrivaine née en Martinique. Les statues monumentales ont récemment été installées rue de la Chapelle, près de la station de métro Porte de la Chapelle et près de l’Adidas Arena, dans le 18e arrondissement parisien.

Dans son ouvrage Mère Lachaise 2 – Un tour de France du matrimoine funéraire (éditions Cambourakis, 2024), la journaliste Camille Paix, que j’ai eu le bonheur de rencontrer lors d’une visite du cimetière du Père Lachaise sur les traces des femmes oubliées qui y sont enterrées, dresse un portrait édifiant de Louise Michel. « Il serait absurde d’essayer de résumer la vie de Louise Michel, tant elle fut de toutes les luttes : communarde bien sûr, mais aussi féministe, anarchiste, anticolonialiste, contre la peine de mort, pour l’éducation libre, pour les droits des prostituées… Le tout en écrivant à côté deux volumes de mémoires, des recueils de poèmes, des pièces de théâtre, des nouvelles, des chants de lutte ou même des contes à destination des enfants », écrit-elle.

Errements racistes de la science officielle

Mais revenons à notre visite du jour. Le groupe reprend sa route et emprunte la rue Charles Nodier, où on longe sur la gauche d’anciennes carrières. Kévi Donat s’arrête et nous montre, en partie cachée sous des broussailles, une plaque commémorative où on peut lire : « Ici était l’entrée des carrières de Montmartre où furent découverts les ossements fossiles qui servirent en 1798 aux études de Cuvier, créateur de la paléontologie ». Même si je ne sais pas précisément qui était Georges Cuvier (1769-1832), je sais que c’était un scientifique français reconnu, qui a laissé son nom à une rue près du Jardin des Plantes, dans le 5e arrondissement, et qu’il existe une Maison Cuvier au sein du Museum national d’Histoire naturelle.

Spécialiste d’anatomie comparée, Georges Cuvier a révolutionné la science au XIXe siècle en montrant que les fossiles étaient les représentants d’espèces éteintes.

« Homme de son temps, il cherche à classifier et hiérarchiser les races présumées. Selon lui, l’espèce humaine se divise en trois races principales : la caucasienne (blanche et supérieure), la mongolienne (asiatique) et l’éthiopienne (noire et inférieure). Il est partisan du polygénisme, une théorie pseudo-scientifique selon laquelle les « races humaines » auraient des origines séparées », écrit Kévi Donat. Depuis, « la génétique a prouvé que tous les humains modernes (Homo sapiens) partagent une origine commune (africaine). Le concept de race n’a donc pas de fondement biologique », poursuit-il. Professeur au Muséum d’histoire naturelle et secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Georges Cuvier adhère donc aux théories scientifiques racistes qui prédominent à l’époque en France et use de son influence pour les promouvoir.

L’histoire tragique de Saartjie Bartmann

Notre guide nous apprend que l’éminent scientifique va disséquer Saartjie Bartmann (1789-1815), surnommée la «Venus hottentote », en 1817, « au nom du progrès des connaissances humaines ». Et il prélèvera son squelette, son cerveau et ses organes génitaux, qui seront conservés dans des bocaux de formol, et commentera ainsi le squelette de sa tête dans ses extraits d’observations publiés en 1817 : « (…) je n’ai jamais vu de tête humaine plus semblable aux singes que la sienne ». Saartjie Bartmann (son prénom de naissance est Sawtche) n’aura donc jamais cessé d’être cruellement maltraitée en Europe, même après sa mort…

Cette femme originaire de l’actuelle Afrique du sud, capturée et réduite en esclavage par des Boers, est emmenée à Londres par un chirurgien militaire britannique qui veut tirer profit de sa morphologie particulière, à savoir ses hanches, ses fesses et ses organes génitaux hypertrophiés. Elle sera exhibée comme une bête de foire et prostituée en Angleterre, en Irlande, en Hollande, puis à Paris, où elle meurt d’une infection sexuellement transmissible à 26 ans, en 1815. Je connaissais l’histoire tragique de cette femme, mais je ne savais pas qu’on s’était également acharné sur son cadavre…

Kévi Donat révèle que « les restes de Saartjie seront ensuite exposés dans plusieurs musées parisiens. D’abord dans la galerie d’anatomie du Jardin des Plantes, puis au Musée d’Ethnographie du Trocadéro à partir de 1878 (qui devient le musée de l’Homme en 1938) ». Ils y seront exposés jusqu’en 1974. « En 1994, Nelson Mandela, alors président sud-africain, réclame le retour de sa dépouille, ce qui n’arrivera qu’en 2002 », écrit Kévi Donat.

L'évacuation de l’église Saint-Bernard-de-la-Chapelle en 1996

Nous cheminons ensuite pour rejoindre et emprunter la rue Myrha, qui traverse le quartier de la Goutte d’Or et le quartier de Château Rouge, dont le marché Dejean attire beaucoup de Parisiens et de Franciliens en quête de produits alimentaires venus du continent africain et d’ailleurs. Des boutiques de tissus, bazins brillants et wax aux couleurs vives, y côtoient des épiceries et restaurants africains.

Un quartier animé que je connais bien, puisque je vis à proximité depuis une trentaine d’années.

La halte suivante se fait dans la rue Affre, derrière l’église Saint-Bernard-de-la-Chapelle, connue pour avoir accueilli des travailleurs « sans papiers » et leurs familles pendant près de trois mois en 1996. Plus de 200 hommes, femmes et enfants africains en situation irrégulière y ont trouvé refuge avec l’accord du prêtre Henri Coindé. Les autorités voulaient les expulser en vertu des lois Pasqua qui ont considérablement durci les conditions d’obtention et de renouvellement des titres de séjour des immigrés (Charles Pasqua qui s’est d’ailleurs illustré en faisant expulser 101 Maliens par charters en octobre 1986).

Des personnalités telles Stéphane Hessel, résistant, diplomate et écrivain, et la metteuse en scène et réalisatrice Ariane Mnouchkine, les soutiennent. Le 23 août, les forces de l’ordre défoncent une porte de l’église et évacuent l’édifice manu militari. Finalement, seules 8 personnes seront expulsées et 73 recevront un titre de séjour selon le journal Le Monde (22 août 2016).

La visite touche à sa fin, Kévi Donat rappelle aux participants l’existence de son livre, qui regroupe les trois balades parisiennes qu’il a conçues. Le guide-conférencier et auteur a d’ailleurs une autre corde à son arc : il est également podcasteur professionnel. Il a sa propre chaine de podcast, Le Paris noir, comptant 26 épisodes. Et depuis 2021, il collabore avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME) en produisant la série de podcasts Dans la bibliothèque du Paris Noir, sur l’esclavage et ses héritages. On peut écouter ces podcasts gratuitement sur le site internet de la FME (https://memoire-esclavage.org/podcast). Chaque épisode explore un thème en rapport avec l’histoire de l’esclavage, s’appuyant sur un ouvrage classique ou récent, présenté par son auteur ou par un spécialiste.

Lors de la rencontre à la librairie La Régulière, Kévi Donat est interrogé sur l’identité afro-française de Paris : serait-elle devenue « rentable » ? Quand il commence ses balades, ce sont principalement des universités américaines qui font appel au guide-conférencier pour leurs étudiants. Aujourd’hui, le grand public est au rendez-vous et des entreprises le sollicitent pour des conférences et des interventions. Mais le succès de ses visites, Kévi Donat le doit surtout à sa sérieuse documentation historique, à ses recherches fouillées, qu’il s’attache à actualiser en lisant ouvrages et recherches, en rencontrant historiens et chercheurs. Son livre participe d’un important travail de vulgarisation et de mise en lumière de toutes ces personnalités noires, artistes, politiques, militants, intellectuels trop souvent méconnues qui ont vécu à Paris, que l’histoire française a invisibilisées ou n’a pas forcément retenues.

La prochaine fois, suivez-moi lors de la balade du Paris Noir sur la Rive gauche !