Jusqu’au 19 janvier 2025, la Halle Saint Pierre à Paris présente une exposition consacrée à Malcolm de Chazal (1902-1981), penseur, poète et peintre mauricien. Cette merveilleuse exposition a été accompagnée d’une journée de conférences pour permettre au public français de (re)découvrir cet artiste inclassable et lui offrir une reconnaissance qu’il a longtemps attendue. Explorez avec moi son univers singulier.

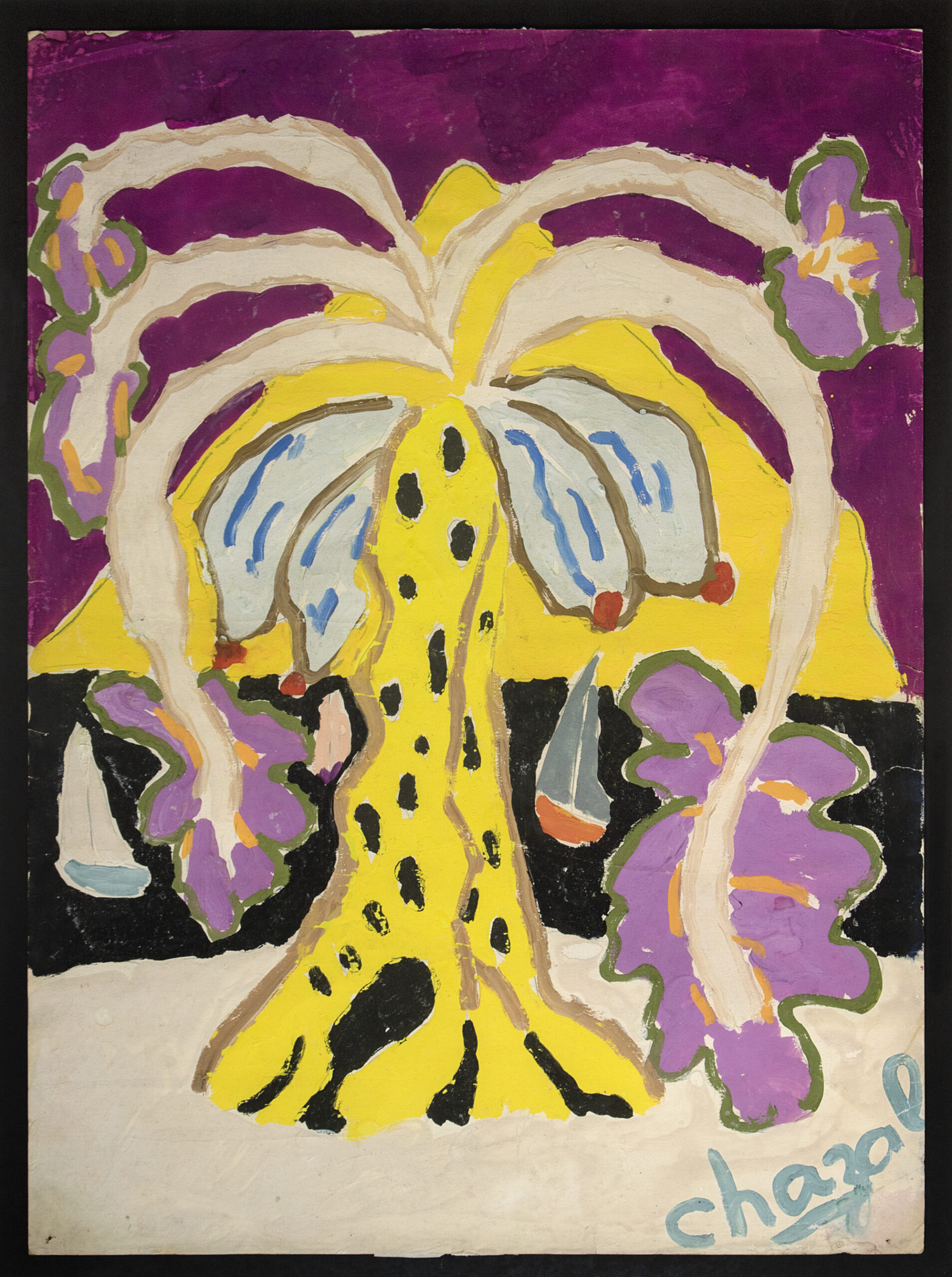

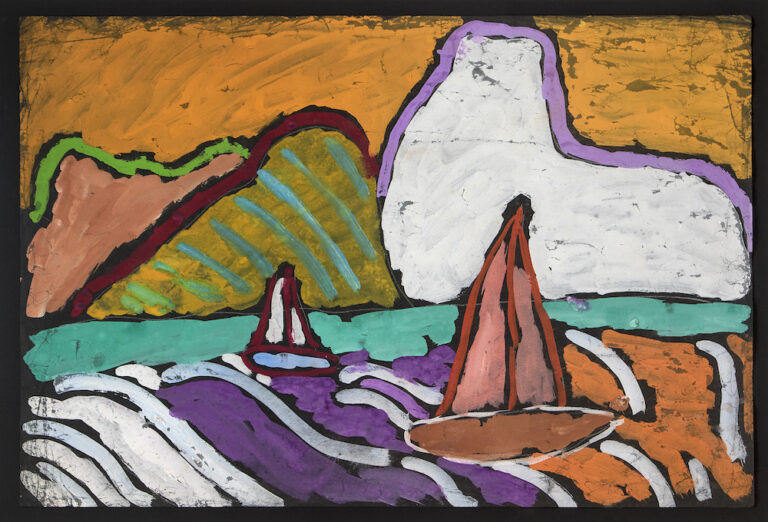

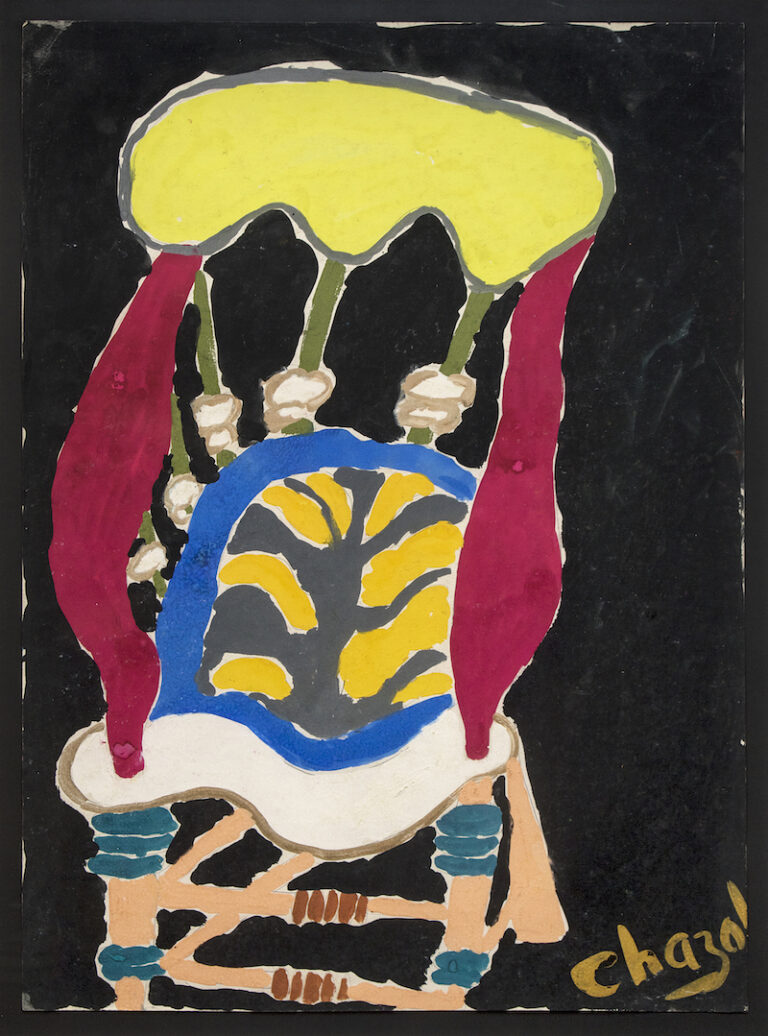

Sur les murs noirs et dans l’obscurité scrupuleusement entretenue de l’espace d’exposition de la Halle Saint Pierre, les couleurs vives des gouaches de Malcolm de Chazal (1902-1981) explosent et invitent le visiteur à entrer. 160 œuvres y sont exposées, « dont la plupart n’ont jamais été montrées au public » selon Hélène Baligadoo (Le Mauricien, 24 septembre 2024), spécialiste de l’œuvre du peintre et conseillère scientifique et artistique de l’exposition. La plupart de ces peintures proviennent de collections particulières, en France, à Maurice, au Pays de Galles. C’est grâce au soutien de la Mauritius Commercial Bank et au partenariat du Blue Penny Museum mauricien que cette manifestation a pu avoir lieu. Le musée portlouisien accueillera d’ailleurs une exposition de tableaux de Malcolm de Chazal en février 2025.

La découverte de toutes ces œuvres de Chazal rassemblées dans ce musée parisien me procure une joie intense. Jusqu’ici, j’avais eu quelques rares occasions de voir ses tableaux, les découvrant principalement au travers de reproductions publiées dans des livres ou sur des cartes postales. J’ai aussi vu ses tableaux dans les hôtels du groupe Beachcomber, mais je ne sais s’il s’agissait d’originaux ou de reproductions.

« Festival » Malcolm de Chazal

Dans sa monographie De Chazal – Un génie dans l’île joyeuse publiée aux éditions Mauritiana, à Maurice, en 2009, Hélène Baligadoo avait rassemblé un certain nombre de reproductions de peintures de Chazal, comme une esquisse de catalogue longtemps attendu. Je ne me souviens pas d’avoir vu aucune exposition consacrée à Malcolm de Chazal à Maurice quand j’y vivais, principalement dans les années 1970-1980.

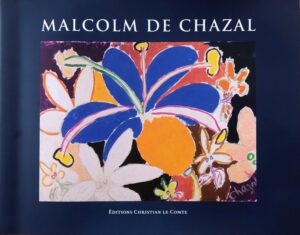

A la Halle Saint Pierre, musée parisien réputé de l’art brut et singulier, ce n’est pas juste à une exposition, mais à un « festival » Malcolm de Chazal qu’on est convié : à côté de ses gouaches faussement naïves, des photos, des reproductions de ses aphorismes et un film donnent à voir et à entendre l’homme au feutre vert. Un beau catalogue, édité par Christian Le Comte, apporte des clés de lecture et de compréhension intéressants. « Il était grand temps de rendre justice à la peinture de Malcolm de Chazal. C’est chose faite », souligne Hélène Baligadoo (Le Mauricien, 24 septembre 2024).

Le clou de ce « festival », c’est la journée de conférences et de tables rondes consacrée à l’artiste le 5 octobre 2024. Le programme est dense et les intervenants débattent de la production picturale, mais également de l’œuvre littéraire, de la personnalité et de la biographie de l’artiste.

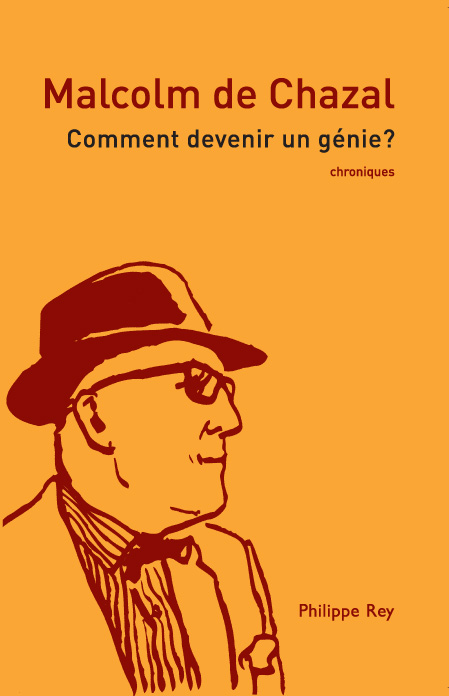

Lors de la table-ronde « Editer Malcolm de Chazal aujourd’hui, ou comment penser la modernité de ses textes », l’éditeur Philippe Rey souligne que le milieu franco-mauricien, dont Malcolm de Chazal faisait partie et dont il est lui-même issu, ne le prenait pas au sérieux et relevait qu’il brûlait ses tableaux (ce qu’il a vraiment fait sur la plage du Chaland, en 1962).

Quand Philippe Rey découvre Chazal, il aime la profondeur et la beauté de sa langue, et la lecture de Sens-Plastique (1947, réédité en 1985) est pour lui « un véritable choc ».

Chroniques enflammées dans la presse

Devenu éditeur, il co-édite en 2006, avec la maison mauricienne Vizavi, Comment devenir un génie, un recueil des textes de Chazal publiés dans la presse mauricienne entre 1948 et 1976, notamment ceux du journal Advance, qui était le journal du parti travailliste. Il rend hommage au travail de Vinod Appadoo, le bibliothécaire du Centre Charles-Baudelaire (l’ancien nom de l’Institut Français de Maurice), qui a épluché les journaux mauriciens pour retrouver ces articles : c’est grâce à lui que cette publication a pu voir le jour.

Ce sont des chroniques et articles écrits dans le feu de l’action, en réaction à des événements. Les sujets traités par Chazal sont éclectiques : de l’évolution des langues aux injustices sociales, en passant par les dangers de la déforestation, le bazar de Port-Louis menacé de destruction et les préjugés de couleur. Il exprime sans ménagement le fond de sa pensée. On lui doit d’ailleurs cette formule caustique sur Maurice, qui « cultive la canne à sucre et les préjugés ». Philippe Rey estime que certains articles étaient prophétiques, notamment sur « l’américanisation de l’île Maurice » (avril 1963) et l’importance de l’argent dans la société mauricienne.

Signalant que Malcolm de Chazal avait été candidat aux élections de 1959 à Maurice (il était favorable à l’indépendance), l’éditeur souligne qu’il « gagnait les cœurs par sa fougue et son énergie » lors des meetings, ces traditionnelles réunions électorales mauriciennes qui se tiennent en plein air et durant lesquelles les politiques haranguent la foule depuis une haute estrade. Cela ne suffit pas à le faire élire… Philippe Rey fait ressortir que Chazal voulait absolument qu’on parle de lui en France. Un des nombreux paradoxes du personnage quand on sait qu’il ne voulut plus quitter Maurice après ses études à Bâton-Rouge, en Louisiane, et qu’il tenait par-dessus tout à son originalité, à son « inclassabilité » artistique dans aucun genre ni aucune catégorie précise.

Observations et Pensées

En 1925, lorsqu’il rentre à Maurice après avoir étudié aux Etats-Unis, travaillé quelques mois à Cuba et visité une partie de l’Europe, c’est un ingénieur agronome promis à un bel avenir professionnel, selon les vœux de son père. Mais l’industrie sucrière ne l’intéresse pas plus que celle des fibres d’aloès où il travaillera aussi. Il commence à publier, d’abord dans la presse anonymement, puis à compte d’auteur en 1935, des analyses économiques où il dénonce la mauvaise gestion des grands sucriers franco-mauriciens et se brouille définitivement avec ses employeurs.

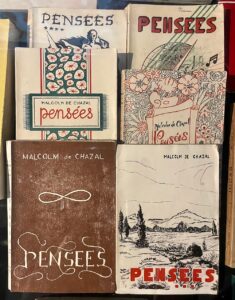

Selon ses propres dires, ce serait lors d’un de ces bals qu’il affectionnait que Malcolm de Chazal aurait lancé une réflexion acerbe (« le mariage est une loterie ») et qu’il aurait ensuite commencé à consigner ses maximes pour les publier, dès 1940, en six volumes de Pensées mûries lors de ses longues marches et de ses observations de la nature.

Les maximes se transformeront ensuite en analogies, Chazal a élaboré une méthode qui lui permet, grâce à la sensation, de lier des choses entre elles, ou une chose à une idée. A son origine, une expérience qu’il aurait faite au Jardin botanique de Curepipe : « Un jour, par une après-midi très pure, je marchais quand, face à un bosquet d’azalées, je vis pour la première fois une fleur d’azalée me regarder. C’était la fée. Sens Plastique était né ».

Le septième volume, intitulé Pensées et sens plastique, est décisif. Dans sa préface, Chazal utilise pour la première fois l’expression « sens plastique » pour qualifier « la manière neuve de voir la vie » qu’il utilise.

Brève reconnaissance parisienne

Entretemps, comme ses publications ne se vendent pas, il a commencé à travailler au Electric & Telephone Department mauricien. Il envoie son nouveau recueil publié à compte d’auteur aux écrivains et artistes français qui comptent à ce moment-là. La poésie singulière de Chazal sera reconnue et même portée aux nues par plusieurs artistes en 1947 : le peintre Jean Dubuffet, l’écrivain et poète Francis Ponge, le surréaliste André Breton qui en salue « le caractère de parfaite originalité et l’incomparable réussite ». Le peintre Georges Braque lui écrit : « Votre livre n’est pas un livre de littérature, mais c’est un livre écrit par un peintre. C’est un album de couleurs. Pourquoi ne pas peindre ? Vous êtes plus grand peintre que moi. Vous connaissez mieux les couleurs que moi. Vous avez une perception inouïe ».

C’est grâce à Jean Paulhan, critique littéraire au Figaro, que les éditions Gallimard publient Sens-Plastique en juin 1948, dans la collection Blanche (en réalité, il s’agit de Sens-Plastique II), puis La Vie filtrée en mai 1949, qui ne suscite aucune réaction positive. La reconnaissance des milieux artistiques parisiens sera de courte durée : aucun des nombreux textes que Chazal envoie à des éditeurs français les années suivantes ne sera publié. L’artiste anticonformiste jugé excentrique à Maurice retourne à sa marginalité et à sa solitude. Et poursuit son chemin de pensée et d’écriture.

Pour l’écrivain français Eric Meunié, la découverte à l’adolescence de Sens Magique, édité à Maurice en 1957 puis réédité par les éditions Lachenal et Ritter en 1983, est une révélation qui l’a accompagné toute sa vie : « Sa poésie offre une vision heureuse de la vie », commente-t-il.

A la lecture des aphorismes, il est emporté par l’émotion alors que les écrits des surréalistes lui semblent morbides. Il demande même aux éditions Gallimard de rééditer Sens-Plastique. Il crée une revue littéraire, l’Absolu Manifeste (1983-1988), où il publie des extraits de Sens Magique. Son but est de faire lire Chazal. Pour lui, Chazal n’est « ni un écrivain, ni un poète, ni un peintre, c’est un être spirituel, qui cherche Dieu ».

"Illustration de la méthode"

Eric Meunié considère l’écrivain mauricien comme une sorte de maître spirituel, dont l’écriture a « la puissance de Rimbaud ». Il rappelle que la famille de Malcolm de Chazal est de confession swedenborgienne. Et compare le parcours d’Emanuel Swedenborg, scientifique, théologien et philosophe suédois (1688-1772) à celui de Chazal, qui a d’abord été ingénieur, puis après beaucoup de recherches, a inventé une « théorie de l’évolution ». « Swedenborg propose un manuel de l’au-delà et Chazal a écrit dans Sens-Plastique, qui est envoutant, fascinant et très mielleux, comme l’a dit un critique français, le journal de son illumination », estime-t-il. Selon lui, quand Chazal commence à peindre, en 1954, il se lance dans « l’illustration de la méthode » qu’il a forgée, comme l’a écrit Francis Ponge. Eric Meunié fait également ressortir que la plupart des surréalistes qui ont reconnu en Malcolm de Chazal un des leurs l’ont ensuite abandonné à son sort, notamment pour ses trop nombreuses références à Dieu, sauf André Breton, qui l’aurait toujours soutenu.

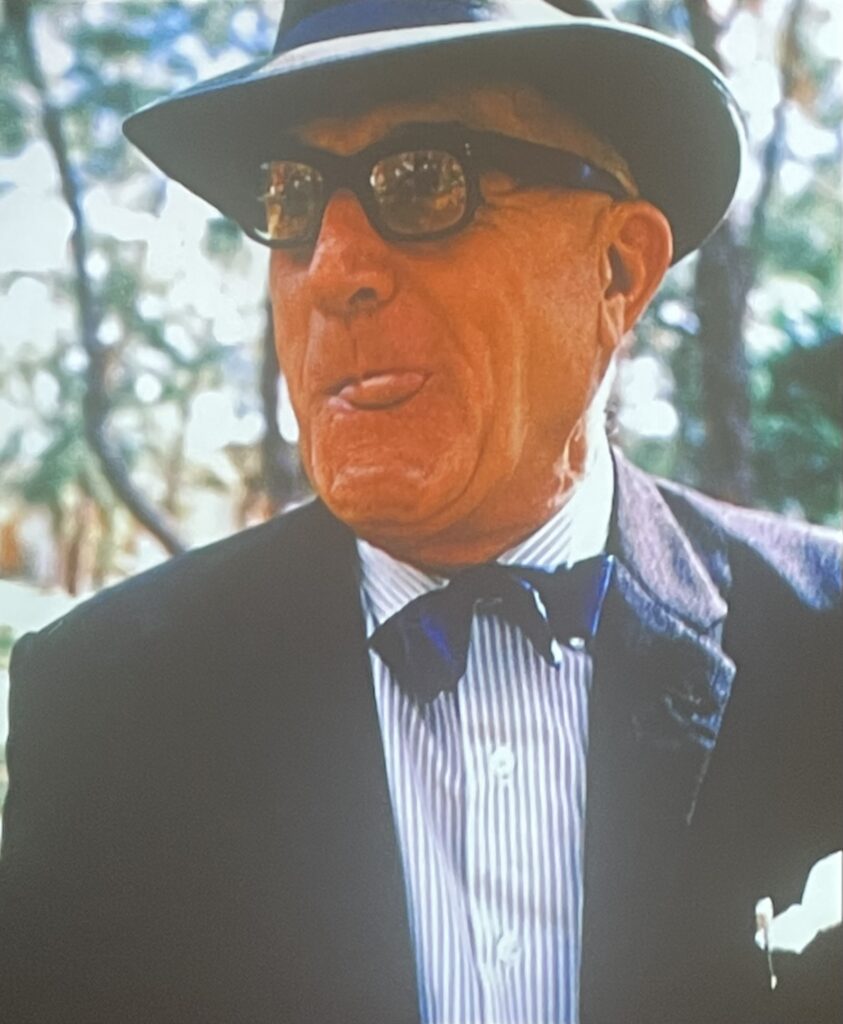

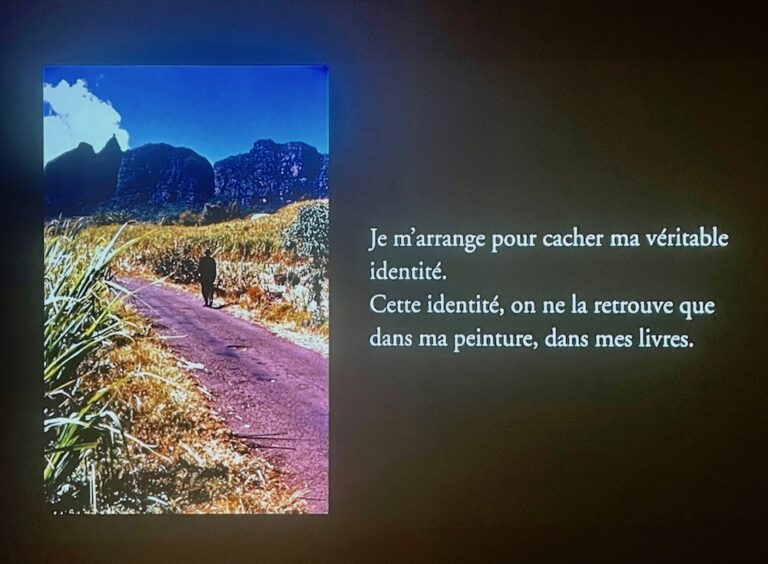

« Le but de mes recherches poétiques n’est autre chose que la connaissance. A mon sens, c’est stupide de croire qu’on connaît l’homme si on ne connaît pas la fleur (…) La connaissance est indivisible et cette connaissance a été perdue », explique l’écrivain dans le court-métrage Malcolm de Chazal, autoportrait – Le magicien de l’île Maurice que lui a consacré Bernard Violet et que l’on peut découvrir dans l’exposition. On y voit Chazal monter et descendre de son taxi attitré, aller au Morne, sortir de l’hôtel National à Port-Louis, déambuler dans les rues de cette ville qu’il qualifiait de « ville des poètes ».

Lors de la table-ronde du 5 octobre, le journaliste français témoigne de sa première rencontre avec l’artiste en 1969. A 20 ans, son bac en poche, il a obtenu une bourse Zellidja qui lui permet, avec une allocation de 500 francs au départ, de passer un an dans un pays en travaillant sur place et en faisant l’étude de son choix.

Bernard Violet a séjourné en Inde, puis il rejoint Maurice pour travailler sur la francophonie. Avant de partir, il lit les Poèmes de Chazal (Jean-Jacques Pauvert, 1968).

Rencontres marquantes

Le journalisme étant déjà sa vocation, le jeune Français rencontre Marcel Cabon au journal Advance et celui-ci lui propose de collaborer à la publication. C’est comme cela qu’il rencontre Malcolm de Chazal, « qui venait tous les jours au journal apporter son papier ». En juillet 1969, les deux hommes assistent ensemble à l’alunissage télévisé d’Armstrong et Aldrin, « l’obsession » de Chazal à cette période. Le journaliste se souvient qu’à l’hôtel Le Morne (l’hôtel s’appelle désormais Le Paradis), le peintre payait ses repas avec ses tableaux. Le groupe hôtelier Beachcomber a d’ailleurs constitué une collection de 39 tableaux.

Pendant son séjour à Maurice, Bernard Violet a eu la chance de rencontrer la princesse Indira Devi Dhanrajgiriji, fille du Nizam d’Hyderabad, dont Chazal était amoureux, et sa sœur Renuka, qui était peintre.

D’une grande érudition, la princesse indienne était « une supportrice » de son œuvre, elle lui acheta des tableaux. Philippe Rey rapporte qu’elle a qualifié sa rencontre avec l’artiste mauricien de « rencontre la plus marquante de (sa) vie ». Chazal avait longtemps refusé de se faire prendre en photo, mais comme Indira Devi insiste, il finit par accepter que Bernard Violet en prenne de lui et d’elle, et aussi de lui seul.

Pendant deux jours, le journaliste prend environ 400 photos, dont certaines sont exposées à la Halle Saint Pierre.

Le journaliste enregistre également entre 4 et 6 heures d’entretien avec Chazal à la Mauritius Broadcasting Corporation et une émission, diffusée sur France Culture en 1970 et en 1975, avec les témoignages d’Edmée Le Breton, de son frère Lucien de Chazal et de Léopold Sédar Senghor notamment. Plus tard, Bernard Violet propose de réaliser un reportage de 52 minutes, il passe un mois à Maurice pour cela, mais Chazal finit par refuser. Le journaliste repart avec 3 minutes d’images « volées » que son frère a montées avec des photos de tableaux, et qui sont diffusées dans l’exposition parisienne. Et consacrera plusieurs livres à l’artiste.

Donner toute la dimension de sa pensée

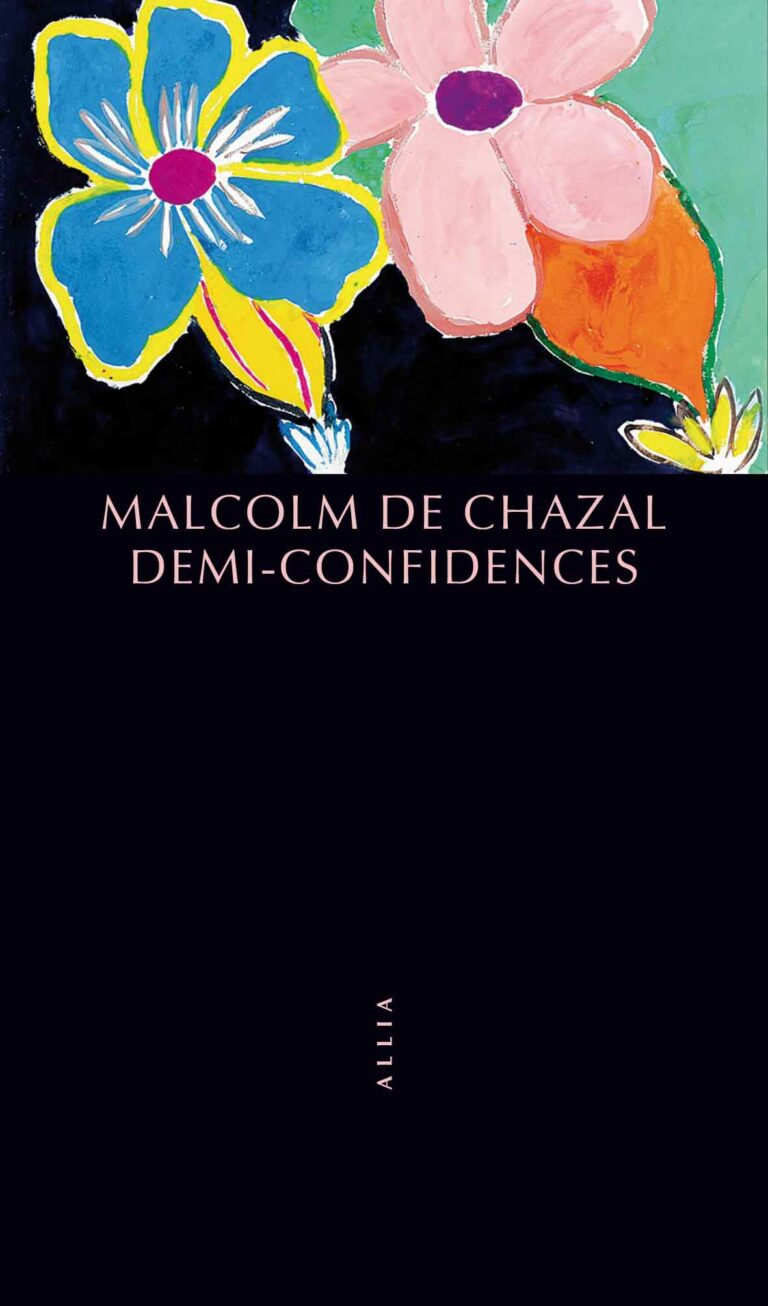

Lors de cette table-ronde, Hélène Baligadoo a présenté le catalogue de l’exposition, sobrement intitulé Malcolm de Chazal, auquel elle a contribué : « On a voulu rassembler les peintures, un peu plus de 160 reproductions de bonne qualité, des contributions sur la réception de l’œuvre de Chazal, deux articles sur les collections et un certain nombre de phrases de Chazal, pour donner toute la dimension de sa pensée ». C’est la même démarche qui a guidé les commissaires de l’exposition, Martine Lusardy, directrice de la Halle Saint Pierre, et Emmanuel Richon. Hélène Baligadoo lit les premières lignes de Demi-Confidences, un petit livre à la couverture noire sobrement illustrée de Paysage à la fleur d’hibiscus, qu’a publié Gérard Berréby, le directeur de la maison d’édition Allia, en septembre 2024. « Je ne crois pas au hasard. Tout ce qui se passe à l’œil nu parmi nous, se lie à un plan sous-jacent, où les événements concernant les individus et les collectivités sont en parturition. (…) Mon œuvre a été prévue. Je n’ai pas eu la volonté de choisir. J’ai été choisi, je n’ai fait que faire ce pourquoi j’ai été prévu. »

Le manuscrit des Demi-Confidences, que le Blue Penny Museum a acquis il y a une douzaine d’années d’Indradev Curpen, ami de Chazal, a été déchiffré et transcrit par Hélène Baligadoo et Emmanuel Richon, conservateur au musée mauricien. Ce sont 27 courts textes jusqu’ici inédits où Malcolm de Chazal évoque notamment sa jeunesse et sa vie, sa relation à Maurice, à Dieu, aux femmes (il est assez misogyne), à l’art et à la peinture. . « En si peu de pages, dans le plus parfait style chazalien, celui d’une pensée aphoristique corrosive à souhait, prenant volontiers le lecteur à contre-pied et visant toujours à créer la surprise, c‘est toute la silhouette de l’écrivain qui nous parvient aujourd’hui, intacte », écrivent-ils en introduction.

L’après-midi du 5 octobre 2024, dans le cadre des Rencontres en Surréalisme de la Halle Saint Pierre, d’autres conférences ont abordé plusieurs aspects de l’œuvre du créateur mauricien, ponctuées de lectures de Sens-Plastique par le comédien et metteur en scène Charles Gonzales.

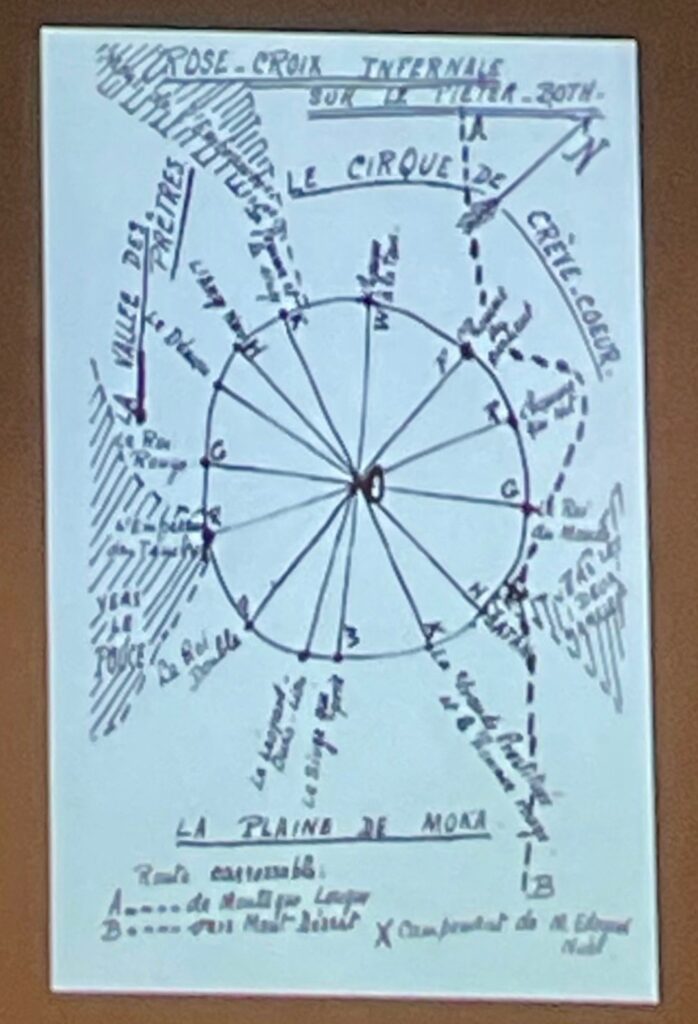

Petrusmok : Lémurie et paréidolie

Emmanuel Richon a éclairé le public sur « l’île Maurice mythique de la Lémurie »que Malcolm de Chazal a évoqué particulièrement dans Petrusmok, essai, roman et poème édité en 1951. Pour Chazal, Petrusmok, néologisme évoquant la roche en latin et Moka, une chaîne de montagne mauricienne très présente dans son œuvre, c’est la Lémurie. Le conservateur du Blue Penny Museum a rappelé que le poète mauricien Robert-Edward Hart, que Chazal fréquentait, a écrit sur la Lémurie dans Le Cycle de Pierre Flandre, dont le premier volume a été publié en 1928. Avant lui, l’historien, scientifique et poète réunionnais Jules Hermann avait avancé l’idée d’un continent englouti dont il ne resterait que Madagascar et les îles des Mascareignes dans Les Révélations du Grand océan, publié à titre posthume en 1927. On retrouve aussi la trace de ce mythe d’ancien continent dans des récits de l’Inde du Sud (Kumari Kandam), mais Emmanuel Richon estime que Chazal n’en a probablement pas eu connaissance. La théorie de la Lémurie évoque également le Gondwana, ce grand continent qui a existé sur la Terre il y a 600 millions d’années, avant la séparation des continents, nommé par le géologue Eduard Suess entre 1883 et 1901 selon Wikipedia.

Dans Petrusmok, Chazal perçoit des formes d’animaux ou d’autres objets familiers dans les montagnes mauriciennes, dont le fameux Pieter Both, à la forme si particulière, qu’il a peint à plusieurs reprises. C’est ce que l’on appelle la paréidolie : cette tendance à identifier des formes familières dans des éléments naturels. Emmanuel Richon souligne que la géologie de Maurice se prête bien à cela (on pense aux montagnes du Corps de Garde ou à la montagne du Lion) et rappelle que déjà les Hollandais, quand ils débarquèrent à Maurice, avaient eu les mêmes impressions. Chazal imagine qu’une population géante aurait laissé les montagnes de Maurice.

« A Maurice, on a tous un continent perdu », explique le conservateur. Il n’y a pas de population autochtone dans l’île, tout le monde vient d’ailleurs. Sa théorie est audacieuse : pour lui, Petrusmok et le mythe de la Lémurie seraient liés à l’esclavage et au fait que « la relation avec l’Afrique ne peut pas être retrouvée ». Emmanuel Richon estime également que Chazal est un animiste, car pour lui, les fleurs et les éléments naturels sont comme des êtres humains, également dotés d’une âme. Il aurait pu avoir été influencé par les cultures africaines et malgaches, peut-être inconsciemment.

Le spirituel et le matériel

Lors de sa présentation sur « Malcolm de Chazal ou le roman de la pierre », le poète surréaliste Patrick Lepetit, spécialiste d’ésotérisme et de franc-maçonnerie, a parlé de l’important héritage ésotérique de Chazal. Son ancêtre François de Chazal de la Genesté, qu’il convoque en préambule des Demi-Confidences, faisait partie de la société des francs-maçons, rosicruciens et alchimistes. Son arrière-grand-oncle, Edmond de Chazal (1809-1879), qui possédait la propriété sucrière de Poudre d’Or, avait été un des fondateurs à Maurice de l’église de la Nouvelle Jérusalem, d’inspiration swedenborgienne, dans les années 1850. A la fin du 19e siècle, la congrégation s’installe à Port-Louis, et trente années plus tard, elle construit une nouvelle église à Curepipe, à la rue Rémono.

Un lieu de culte que Malcolm de Chazal a fréquenté dans sa jeunesse. Dans son texte sur Chazal en 1948, André Breton relève son inscription dans la tradition de la pensée swedenborgienne, qui repose sur le principe des correspondances entre le spirituel et le matériel.

Maître de conférences en histoire et théories de l’art, organisatrice depuis plus de 12 ans des Rencontres en Surréalisme, Françoise Py évoque elle aussi l’article qu’André Breton consacre à Malcolm de Chazal au cours de sa présentation intitulée « La peinture de Malcolm de Chazal ou les couleurs de l’émerveillement ». Dans La lampe dans l’horloge (1948), l’écrivain auteur du Manifeste du Surréalisme établit un parallèle entre les peintres Georges Seurat, Jacques Hérold et Chazal, qui mettent l’accent dans leur œuvre sur la volupté. « Chazal a le sentiment que Sens-Plastique devrait être traduit en peinture », souligne-t-elle. C’est finalement lui-même qui transcrira sa poésie et sa cosmogonie en tableaux. « Sa poésie et sa peinture relèvent d’un même univers. Ses gouaches recèlent un sens occulte », poursuit-elle. Elle qualifie d’ailleurs sa poésie de « livre d’images ». Et rappelle que la question du mouvement dans la peinture a toujours préoccupé Chazal, 10 ans avant qu’il se mette à peindre.

Coloriste hors pair

Françoise Py pose son vocabulaire spécialisé, précis mais accessible, sur ce que l’on voit et ce qui caractérise l’œuvre du peintre autodidacte. « Chazal privilégie la vue de près », avec des motifs isolés sur fond blanc ou noir : « le motif prend tout l’espace, comme un être vivant ». Pour lui, le noir est d’ailleurs une couleur comme les autres. « La peinture semble aller au-devant du spectateur et le regarder dans les yeux », décrit-elle. Elle estime que Chazal est « un coloriste hors pair, un coloriste-né », mais que sa peinture relève d’un long travail du regard. La spécialiste cite le peintre : « Je crée une perspective par les couleurs… aussi l’image, au lieu de s’enfoncer dans le tableau, sort du tableau et va vers le spectateur. » « C’est assez savant, ce qu’il fait », commente la spécialiste. Elle relève également des « points feux » qui font bouger les tableaux, des effets de rabattement, une perspective cavalière (les choses s’étagent les unes au-dessus des autres).

« Pour Chazal, l’île Maurice où il est né et où il a vécu toute sa vie, par choix, est un lieu magique, un lieu ensorcelé. C’est un vestige d’un continent perdu, l’un des « rares pics restants d’un continent lémurien englouti sous les eaux ». Cette île, « jardin auréolé de plages et de bocages », est, par ses dimensions humaines, presque une personne, c’est l’île fée ! », remarque-t-elle. Dans presque tous ses tableaux aux couleurs flamboyantes, Chazal représente l’île Maurice, dont il a fait un paradis, « le jardin d’avant la Chute », remarque-t-elle.

D’où cette « iconographie paradisiaque » que l’on y trouve : des fleurs, des arbres, des fruits, des oiseaux (il aime bien le coq, et bien sûr, le dodo), des poissons (« une palette à l’état pur »). « L’oiseau, c’est la fleur qui vole », écrit Chazal. « Les fleurs se touchent, se parlent, se rapprochent » : Françoise Py y voit une « aspiration à un retour à l’androgynie originelle ».

Le verbe immédiat

On trouve également dans les tableaux de Chazal ce que Françoise Py appelle des « objets monde », comme ces brocs remplis d’eau qui semblent contenir l’île. « Chazal propose un univers réconcilié, respirant la paix et souvent la gaieté, une gaieté à la Lewis Carroll ou à la Desnos qu’attestent même les titres : Le Poisson a rejeté son bikini, Le Dodo revient de ses noces, Vogue mon bateau, Le Coq décontracté », observe la spécialiste.

Françoise Py établit un parallèle avec la peinture de Vincent Van Gogh : comme lui, Malcolm de Chazal pose des teintes proches à l’arrière-plan, comme lui ses couleurs sont toujours harmonieuses (Van Gogh évoquait la « musique des couleurs »).

Les deux peintres ne « coupent » jamais les objets qu’ils représentent. « Quelque part, Chazal répond à ses contemporains. Il fait des citations dans sa peinture », estime-t-elle. Elle donne d’autres exemples, qu’elle illustre par la projection des tableaux évoqués : la chaise de Chazal rappelle celle de Van Gogh. Le fauteuil vide de Gauguin que peint Van Gogh fait aussi penser au fauteuil de Chazal. Sans oublier le motif des chaussures, que Chazal peint comme des souliers vivants, avec humour.

Comme celle de ses illustres confrères Van Gogh ou Matisse avant lui, la peinture de Chazal a été jugée enfantine. S’il n’a jamais cessé d’écrire, l’artiste a trouvé dans la peinture un mode d’expression plus simple, accessible à tous, quelle que soit leur langue et leur culture. A-t-il privilégié la gouache, peinture à l’eau la moins coûteuse et la plus simple d’utilisation, pour son aspect mat et sans prétention, comme le suppose Emmanuel Richon dans le catalogue de l’exposition ? On ne le saura probablement jamais. Pour lui, la peinture est « le retour au Jardin », comme le souligne François Py. « Par la couleur, j’ai le verbe immédiat », écrivait Malcolm de Chazal.