En 2021, j’ai découvert Expression(s) décoloniale(s), une manifestation organisée par le musée d’Histoire de Nantes dans le château des Ducs de Bretagne. L’été 2023, je n’ai pas manqué la 3e édition de cette biennale entremêlant approches historique et artistique. Une manifestation importante qui illustre la pensée décoloniale et la met à la portée du plus grand nombre. Je vous raconte tout ça.

En 2021, de passage à Nantes pour profiter du fameux Voyage à Nantes estival, j’ai aussi eu la chance de découvrir la manifestation Expression(s) décoloniale(s). Organisée par le musée d’histoire de Nantes et le Château des ducs de Bretagne avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, elle « propose aux visiteurs de remettre en question leur point de vue, en découvrant d’autres discours historiques et sensibles autour de la question de la traite atlantique et de l’esclavage ». Son slogan est clair : « Un autre regard sur les collections pour décoloniser sa pensée, son regard, son imaginaire ». C’est l’occasion pour moi d’aller à la rencontre de l’artiste béninois Romuald Hazoumè, dont une vingtaine d’œuvres habite le Château et sa grande cour au sol clair.

Scooters cargo

Dans la cour du Château, on peut voir deux scooters fatigués, bizarrement accessoirisés : des barres métalliques soutenant divers récipients y sont accrochées. Un des scooters transporte des de grandes dames-jeannes translucides aux différentes teintes de vert, dont les reflets miroitants sur le sol attirent l’œil. L’autre est chargé de bidons noirs, de formes différentes. C’est en lisant les cartels qu’on comprend de quoi « parlent » ces deux œuvres, intitulées Petrol Cargo et Water Cargo (2012). La première illustre le trafic d’essence qui s’organise à la frontière entre le Bénin et le Nigéria, notamment dans les environs de l’atelier de Romuald Hazoumè à Porto Bovo.

Pour transporter de l’autre côté de la frontière et illégalement le précieux carburant qui fait la richesse du Nigéria, hommes et femmes chargent le plus de bidons possibles sur leurs vélos, scooters et tricycles et fourniraient ainsi 90 % de l’essence utilisée chaque jour par les Béninois. Ces œuvres sont en fait un hommage à ces porteurs habiles et inventifs qui risquent leur vie. « Elles établissent également un parallèle entre les guerres actuelles, celles du pétrole et les guerres pour l’eau, dont la menace semble imminente », soulignent les cartels. Dans ses photos en noir et blanc de la série Kpayoland, exposées à l’intérieur du Château, l’artiste fait poser des hommes et des femmes avec des amoncellements de bidons attachés à leurs deux-roues, comme s’il s’agissait de photos documentaires.

Message de désespoir

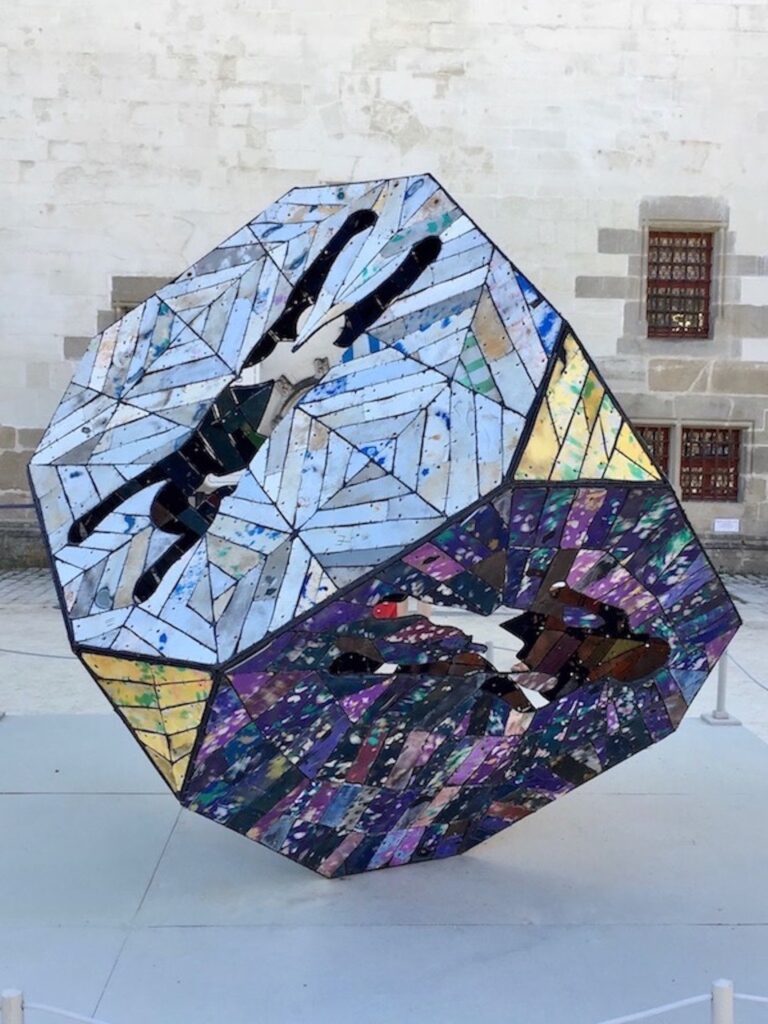

Dans la cour du Château de Nantes, on est également interpelé par l’œuvre intitulée Tricky Dicey Die (en français : délicat risqué mourir) : un grand dé multicolore, où sur chaque face est découpée une forme humaine. Ou plutôt la forme d’un enfant. Ce sont les photos d’Aylan Kurdi, 3 ans, et de son frère Galip, 5 ans, deux petits garçons syriens dont les corps ont été retrouvée sur une plage turque en septembre 2015, qui ont inspiré ce « dé de la mort » à Romuald Hazoumè.

Il illustre les terribles risques pris par celles et ceux qui chaque jour quittent leur pays, la pauvreté, les persécutions, les conflits à la recherche d’une vie meilleure ailleurs. La dimension ludique et colorée de l’objet porte en creux un message de désespoir : celui des migrants qui laissent, pour dernières traces, celles de leurs tongs… « Aujourd’hui, les tongs ramassées sur les plages sont les seuls indices qui témoignent de leur départ. Utilisées par l’artiste pour composer les faces de ce dé, elles sont découpées des silhouettes des corps des enfants naufragés, innocentes victimes », explique le cartel. Selon le catalogue de l’exposition, « l’œuvre de Romuald Hazoumè nous pose une question simple : savons-nous si peu accueillir qu’il faille prendre un tel risque pour nous rejoindre ? ».

Ces œuvres fortes installées dans la cour du Château ne déparent pas le lieu, le tout s’harmonise bien. Contre un des murs d’enceinte clair, une pyramide de bidons bruns ressemblant à des têtes humaines compose Pièce montée. Comme autant de têtes accumulées par un bourreau. Là, nul besoin d’explication, on a l’impression que l’œuvre parle d’elle-même. Quoique… « L’œuvre Pièce montée témoigne de ce qui se passe aujourd’hui : c’est une pyramide où le puissant est tout en haut, à l’aise et la masse qui est en bas est complètement écrasée sous le poids des autres », explique Romuald Hazoumè dans le catalogue de la manifestation. Perdu ! « En Afrique aujourd’hui, on voit que certains ont pris le pouvoir simplement pour garder leur richesse ; or le peuple n’a rien, ni eau, ni électricité, ni routes. Le peuple est toujours gardé dans cet univers, dans ce type d’asservissement que l’on peut appeler aujourd’hui une forme d’esclavage moderne. Ceux qui exploitent n’ont jamais pris leur responsabilité face à l’esclavage », détaille l’artiste.

Bidons détournés

A l’intérieur du Château, les œuvres d’Hazoumè ne sont pas reléguées dans des coins obscurs, mais mises en valeur au sein du parcours permanent. Dans une belle salle haute de plafond, ornée d’une cheminée, consacrée à Nantes « port colonial et industriel (1815-1912) », se dresse Bidon armé, une imposante tour composée de bidons de 50l usagés, attachés les uns aux autres. Comme un totem. Encore une évocation du trafic d’essence frelaté à la frontière avec le Nigéria, mais surtout, indique le cartel : « les pratiques vodouisantes de leurs propriétaires, qui appellent sur eux l’attention d’esprits protecteurs. Car le trafic auquel ils se livrent n’est pas sans danger, les accidents sont nombreux et, lorsqu’ils surviennent, la mort est inévitable ».

Les bidons d’Hazoumè sont sombres, de couleur indéfinie, ils semblent avoir beaucoup servi avant que l’artiste les modèle et les transforme. Ils ont aussi un côté familier, ordinaire, objets de tous les jours qui deviennent grâce à lui des objets artistiques. On les retrouve dans l’œuvre Mongouv.com, dans une autre grande salle du rez-de-chaussée. Des rangées de jerrycans usagés bruns, jaunâtres, rougeâtres, marquées de vagues signes à la peinture blanche, forment un mur en demi-cercle. A quelque distance à l’intérieur du demi-cercle, au sol, quelques morceaux de bidons plus clairs, uniformes, ressemblant à des visages, forment un petit cercle.

C’est une œuvre politique, dans tous les sens du terme. L’hémicycle représente un parlement, une population dont les membres semblent faire corps face à ses gouvernants. « Je ne suis pas un politicien, je déteste les politiciens. Ce sont des menteurs qui n’ont peur de rien. Et moi, j’ai peur de mentir. Je fais le constat de ce qui se passe et le relate dans mes œuvres », dit Romuald Hazoumè.

Parmi ses autres œuvres exposées au Château de Nantes, j’ai aussi été frappée par les « masques » de l’artiste béninois. Objets rituels dans les cultures africaines, les masques sont devenus à l’époque coloniale des objets artistiques et de collection dans le monde occidental qui a, en chemin, occulté et ignoré leur dimension sacrée d’origine.

Objets arrachés à leur contexte

Romuald Hazoumè utilise pour sa part des objets de récupération pour façonner ses masques minimalistes mais très expressifs : morceaux de bidons, balais, blaireaux et autres accessoires. Comme pour rappeler l’engouement des avant-gardes européennes pour les masques africains « en se moquant de notre intérêt pour des objets devenus « morts » parce qu’arrachés à leur contexte, ayant perdu toute valeur d’usage, et en dénonçant l’inégalité des échanges entre le monde africain et le monde occidental », selon le catalogue de l’exposition. Ces « jerricans récupérés et détournés en masques rituels (…) avec lesquels il dénonce les multiples trafics qui gangrènent son pays » sont devenus sa « marque de fabrique », écrit la journaliste Charlotte Fauve dans Télérama en janvier 2024.

Avec Osla Nla, Romuald Hazoumè revient à son origine et aux croyances yorubas. Il s’agit d’un somptueux costume avec une cape en position verticale, semblant flotter, sans personnage représenté à l’intérieur. Au bout de la traine au sol, comme s’ils en faisaient partie, plusieurs rangées de morceaux de bidons, comme autant de visages humains. Le tout dans la pénombre, comme dans un rituel secret. Selon les explications lues, l’œuvre se réfère au culte yoruba de l’Egun, le revenant qui se manifeste aux vivants pour protéger ses descendants si ces derniers le reconnaissent et s’occupent de lui, né au Bénin dans le contexte de la traite et du système esclavagiste africain et européen.

Comme un « retour » de ceux qui ont été arrachés à leur terre et qui ne reviendront jamais. Un culte qui a perduré jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Les costumes sacrés liés à ce culte étaient très convoités par les Occidentaux, comme les masques. Osa Nla est un dieu important du panthéon Yoruba. En le représentant dans cette parure haute en couleur, l’artiste fait sans doute référence aussi aux tissus précieux nécessaires pour les costumes des Egungen, qui arrivaient… sur les bateaux européens de la traite. En suivant la tradition et comme pour remplacer tous les costumes d’Egungen qui ont trouvé place dans les musées européens, Romuald Hazoumè a créé de nouveaux costumes. Il a pris des photos de magnifiques parades où les personnes portant ces costumes les déploient dans toute leur splendeur et les font tournoyer, redonnant vie à ce culte.

Pensée décoloniale

La pensée et les études décoloniales sont initiées dans les années 1990 par des intellectuels sud-américains tels le sociologue péruvien Aníbal Quijano, qui développe le concept de colonialité du pouvoir, le sémiologue argentin Walter Mignolo et le philosophe mexicain Enrique Dussel. Un courant qui s’est diffusé seulement récemment en France, comme le soulignait la politologue et militante féministe Françoise Vergès en 2019 dans un entretien paru dans la revue Hommes & migrations (n° 1327 – octobre-décembre 2019) : « La pensée décoloniale est peu développée dans le monde politique français et académique. On compte quelques universitaires, mais c’est surtout dans le monde militant – féministe et radical – et dans le monde artistique que la notion a été adoptée ».

En résumé, la pensée décoloniale « remet en cause une vision eurocentrée de l’histoire mondiale et du monde en général impliquant des hiérarchisations raciales, économiques et de genre », explique Krystel Gualdé, directrice scientifique d’Expression(s) décoloniale(s) #2 dans le catalogue de la manifestation. Cette approche valorise les dialogues.

Pour la première édition d’Expression(s) décoloniale(s) en 2018, le musée d’histoire se proposait de « réorienter son propre regard et celui des visiteurs, vers des sujets sensibles, qui sont liés à la relation que nous avons entretenue et entretenons toujours avec l’Autre ». Moridja Kitenge Banza, artiste canadien d’origine congolaise, et Nicolas Delprat, peintre français né à Rennes, étaient invités à dialoguer avec les collections du musée. Moridja Kitenge Banza avait proposé 3 installations qui interrogeaient le présent en référence au passé, qui continue à asservir les hommes, le système économique actuel pensé comme un esclavage moderne, la question de la transmission. Avec sa série Zone, Nicolas Delprat avait confronté les spectateurs au motif du grillage et de ses « frontières arbitraires qui se déplacent au gré des conflits, plongeant des populations entières dans des exils forcés », selon le catalogue. Projection de documentaire, colloque des jeunes, table-ronde, conférence et même université d’été avaient enrichi cette programmation ambitieuse.

« Discuter » avec les collections

« Ce qui motivait cette initiative relevait du constat que l’histoire ne peut s’écrire de manière univoque, qui plus est lorsqu’elle est, avant toute chose, une histoire de la domination », écrit Krystel Gualdé dans le catalogue de sa 3e édition.

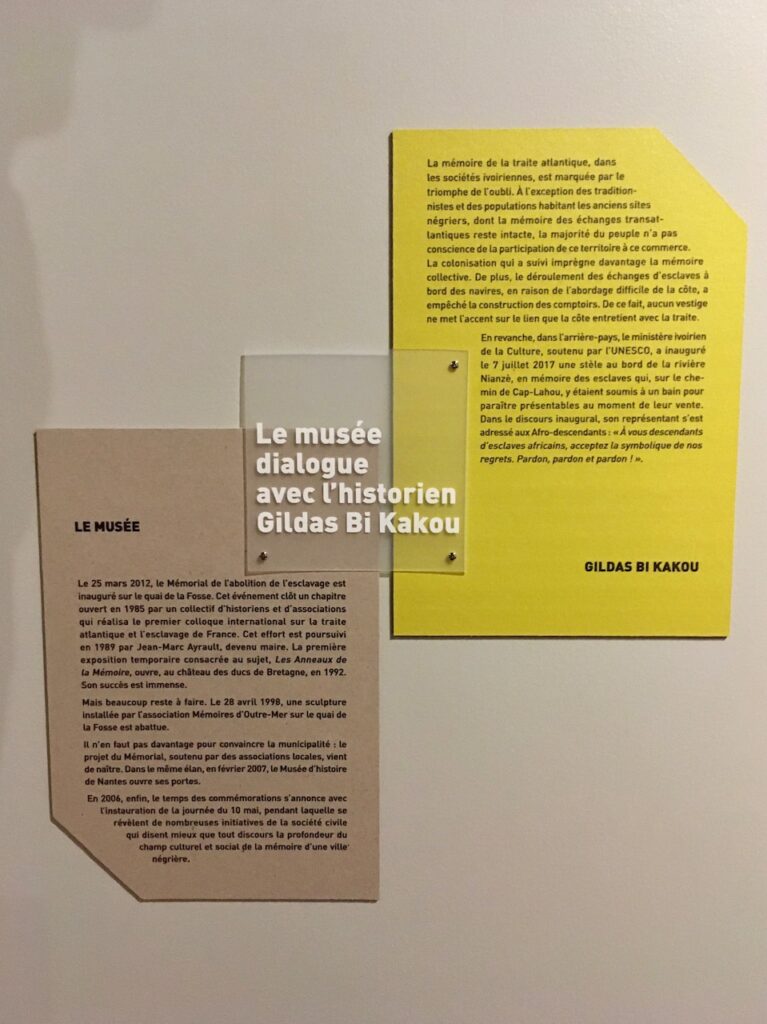

En 2021, le musée d’Histoire de Nantes a invité Romuald Hazoumè, artiste béninois reconnu, et l’historien ivoirien Gildas Bi Kakou à « discuter » avec ses collections. Gildas Bi Kakou est spécialiste d’histoire moderne. Docteur en 2017 des universités de Nantes et d’Abidjan, sa thèse porte sur la traite négrière ivoirienne au XVIIIe siècle. Lauréat en 2019 du prix du Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage (devenu en 2019 la Fondation pour la mémoire de l’esclavage), il travaille aujourd’hui sur les traces historiques, sociologiques et mémorielles de la traite en Côte d’Ivoire. « Ses investigations associent le commerce intérieur des esclaves et les exportations via l’Atlantique, traduisant l’articulation entre le littoral et l’hinterland via les grands circuits commerciaux, les conditions diverses de productions des esclaves, les différents types d’acteurs, etc. », nous apprend le catalogue.

En rédigeant des cartels pour le musée, Gildas Bi Kakou donne aux visiteurs l’occasion rare d’accéder à des sources orales africaines, dites « traditionnistes », qui étaient jusqu’ici peu connues et donc, peu utilisées, et qui permettent de mieux appréhender les conséquences de la traite atlantique à l’échelle africaine. « La mémoire de la traite atlantique, dans les sociétés ivoiriennes, est marquée par le triomphe de l’oubli. A l’exception des traditionnistes et des populations habitant les anciens sites négriers, dont la mémoire des échanges transatlantiques reste intacte, la majorité du peuple n’a pas conscience de la participation de ce territoire à ce commerce.

La colonisation qui a suivi imprègne davantage la mémoire collective. De plus, le déroulement des échanges d’esclaves à bord des navires, en raison de l’abordage difficile de la cote, empêche la construction des comptoirs. De ce fait, aucun vestige ne met l’accent sur le lien que la côte entretient avec la traite », souligne notamment Gildas Bi Kakou.

Dans la salle où est installé Osla Nla, l’œuvre de Romuald Hazoumè, l’historien explique qu’ « en Côte d’Ivoire, jusqu’au 18° siècle, les classes sociales fortunées se vêtent d’étoffes locales (…). Les populations les plus démunies s’habillent alors au moyen d’un tressage de nervures de palmier ou d’écorces ramollies et asséchées du kapokier. Avec le commerce négrier, la floraison d’articles européens engendre la démocratisation des tissus. En 1876, l’accoutumance des Ouest-Africains aux tissus en provenance d’Europe se renforce avec l’importation des tissus Wax Vilsco, d’origine hollandaise ».

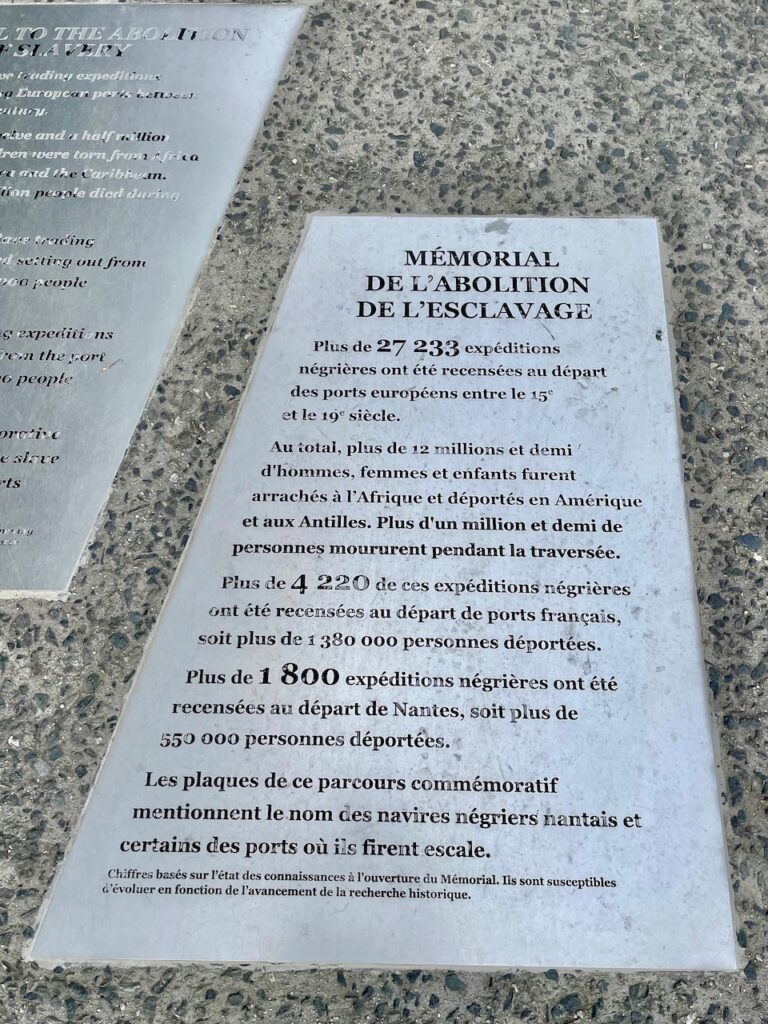

Nantes et la traite négrière

La ville de Nantes a joué un rôle important dans la traite négrière française aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. A partir de 1716, comme Bordeaux, Rouen et La Rochelle, elle obtient le droit de se livrer officiellement au commerce de la traite, droit jusque-là réservé aux compagnies de commerce à monopole comme la Compagnie des Indes. Plus de 1 800 des 4 220 expéditions de la traite française sont parties de Nantes, qui a assuré plus de 42% des départs d’expéditions de traite entre 1707 et 1793. Après l’abolition, pendant longtemps, la ville tente d’occulter son passé sombre.

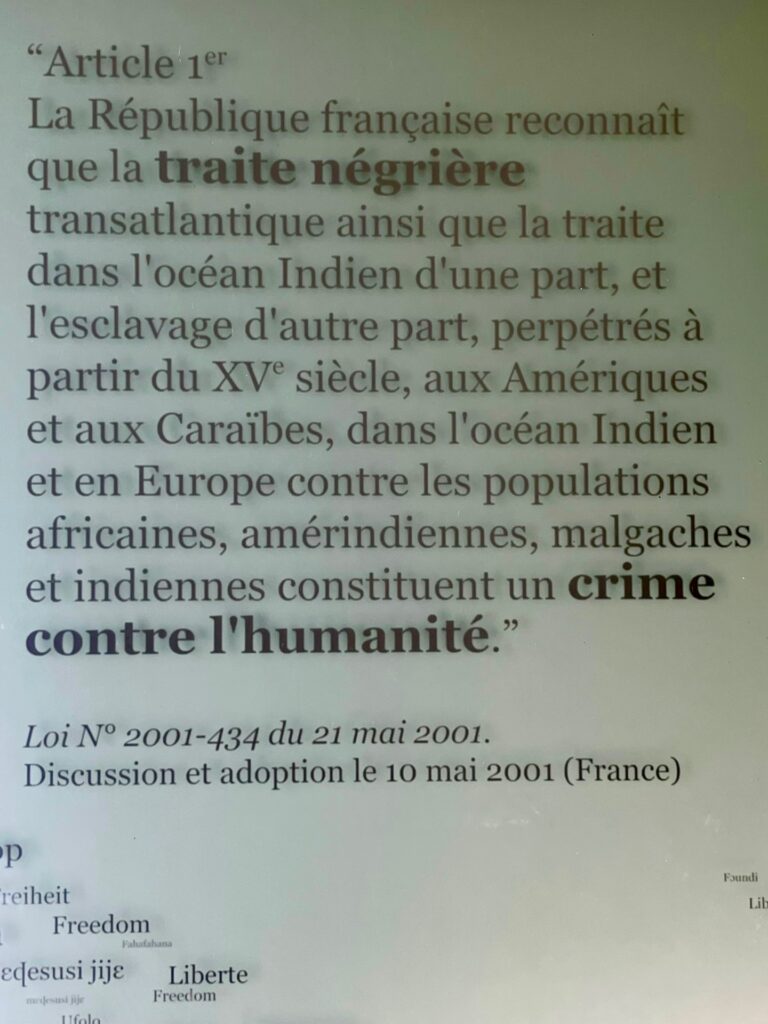

En 1985, des historiens et des associations y organisent le premier colloque international sur la traite atlantique et l’esclavage de France. La mairie nantaise refuse de participer au financement de cet événement. Mais les choses progressent, surtout pendant les mandats de maire de Jean-Marc Ayrault (de 1989 à 2012). De 1992 à 1994, l’exposition Les Anneaux de la Mémoire, au Château des ducs de Bretagne, accueille 400 000 visiteurs. En 1998, la mairie décide d’ériger un Mémorial de l’abolition de l’esclavage. Sur le plan national, avec la loi promulguée le 21 mai 2001, appelée « loi Taubira » du nom de députée Christiane Taubira, la France est le premier pays à faire de la traite négrière et de l’esclavage colonial un crime contre l’humanité.

C’est en 2007, après une importante rénovation, que le nouveau musée d’Histoire de Nantes ouvre ses portes. Plusieurs salles et de nombreux documents illustrent la traite atlantique et l’esclavage colonial.

Il faut attendre 2012 pour que le Mémorial de l’abolition de l’esclavage, voulu comme « une évocation métaphorique et émotionnelle de la lutte, principalement historique mais toujours actuelle, pour l’abolition de l’esclavage », soit finalement inauguré quai de la Fosse. C’est toujours le seul lieu de mémoire dédié à l’esclavage en France métropolitaine.

Pour ne plus passer à côté

Conçu par Krzysztof Wodiczko et Julian Bonder, ce long parcours de 90m traduit le long combat contre l’esclavage. Sur le quai de la Fosse, 2 000 petites plaques commémoratives mentionnent les expéditions parties de Nantes, ainsi que les principaux comptoirs de traite en Afrique et en Amérique. Sous l’esplanade, dans le sombre souterrain évoquant les cales des navires négriers, un « parcours méditatif » illustré de citations et de textes reproduits sur de grandes plaques de verre rend hommage à celles et ceux qui ont lutté contre ce criminel commerce humain.

Le trajet à pied entre le musée et le Mémorial est jalonné de 14 panneaux qui rappellent les faits et expliquent comment la reconnaissance du passé négrier de la ville a été long. Les visiteurs et les Nantais, même s’ils ne visitent pas le Mémorial ou le Musée, ne peuvent plus passer à côté de ces informations majeures.

Aujourd’hui, le musée est reconnu comme un site de référence sur la traite atlantique et l’esclavage colonial, qui éclaire notamment sur le rôle de la ville de Nantes, l’organisation des campagnes de traite et les conditions de vie des esclaves dans les plantations. Musée citoyen, il soutient depuis 2020 les mouvements Black Lives Matter et Museums are not neutral.

Expression(s) décoloniale(s) #3

Après Romuald Hazoumè en 2021, c’est l’œuvre d’un artiste camerounais que je découvre à Nantes en août 2023 : celle de Barthélémy Toguo, génial et prolifique peintre, sculpteur sur bois, photographe, vidéaste et performeur. Né au Cameroun en 1967, formé à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts d’Abidjan (Côte d’Ivoire), puis à l’Ecole supérieure d’art de Grenoble (France) et à la Kunstakademie de Düsseldorf (Allemagne), il vit aujourd’hui entre Paris et Bandjoun (Cameroun), où il a créé en 2005 Bandjoun Station, un lieu de vie accueillant et formant de futurs créateurs et présentant leurs œuvres, doublé d’un musée, d’un espace culturel et de plantations.

Les installations de Barthélémy Toguo, connu et reconnu dans le monde entier aujourd’hui et artiste invité au musée de la Bibliothèque nationale de France de septembre 2024 à septembre 2025, sont éminemment politiques : elles soulignent notamment les discriminations et le racisme héritées de la traite et de la colonisation, les injustices sociales, l’urgence du changement climatique, le déséquilibre des relations et des échanges entre le Nord et le Sud…

Les majestueux vases en céramique peints de Vaincre le virus ! (2016), dépassant la taille humaine, font référence au virus Ebola, qui s’est propagé et a fait de nombreuses victimes en Afrique en l’Ouest de 2013 à 2016.

Ils portent les propositions de l’artiste pour faire disparaître la maladie : faire avancer la recherche scientifique, développer les soins médicaux et mieux connaître ses moyens de transmission. Dans une autre salle, un tableau représente un corps humain debout, sans tête, tracé à l’encre rouge sang, à l’intérieur d’une spirale rouge elle aussi. Natural Flow of Energy (2022) symbolise manifestement cette force de vie qui continue à abreuver l’humain même quand il a reçu les coups les plus violents.

Code Noir

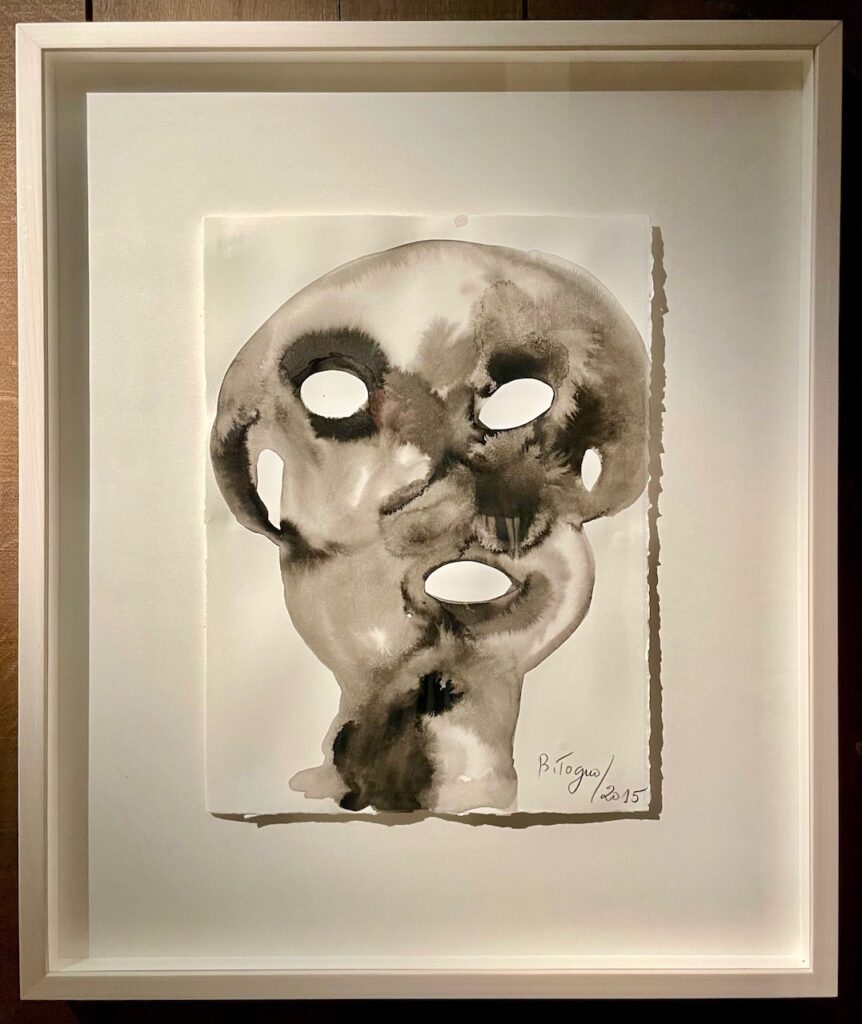

Plus effrayants au premier abord, DeviL Heads 2 et DeviL Heads 10, représentations sommaires de têtes de diable cornues à l’encre noire, font penser à des masques africains. Quelles sont donc ces créatures en demi-teinte, qui semblent également s’interroger à notre sujet ? Placées de part et d’autre d’un exemplaire du Code Noir de 1742, qui autorise notamment tout propriétaire à mutiler ou tuer ses esclaves, ces diables laissent entrevoir la possibilité que les saints ne sont pas forcément ceux que l’on croit…

Le message est plus clair pour l’installation Black Lives Always Matter (2015) : deux gros revolvers en bois sont enchainés face à dix aquarelles représentant des visages humains, certains semblant très jeunes. Barthélémy Toguo fait là clairement référence à tous ces Afro-Américains tués par des policiers aux Etats-Unis.

Mais c’est l’installation Strange Fruit (2017) qui m’a le plus émue : dans une salle du Château de Nantes, des têtes peintes en rouge à l’aquarelle, des disques de vinyle et une corde sont suspendus à des branches, alors que deux chiens sculptés semblent monter la garde au sol. En fond sonore, l’envoutante chanson interprétée par Billie Holiday qui ponctue la découverte et la déambulation au sein de l’œuvre … En mars 2024, dans une exposition au musée du Quai Branly, j’ai appris que l’anthropologue et danseuse afro-américaine Katherine Dunham (1909-2006) avait utilisé cette même chanson pour clore son spectacle Southland dans les années 1950.

Partage à Bandjoun et à Nantes

Heureux de partager l’espace et la visibilité à Bandjoun comme à Nantes, Barthélémy Toguo a invité d’autres artistes à dialoguer eux aussi avec le musée nantais « car ils partagent le même désir et la même conviction pour affirmer que l’histoire et la mémoire de la traite coloniale et de l’esclavage sont communes à toute l’humanité », écrit l’historienne de l’art contemporain Androula Michael dans la publication Barthélémy Toguo. Nos mémoires (éditions du Château de ducs de Bretagne, 2023). Parmi eux, l’artiste Jean-François Boclé, originaire de Martinique. Dans l’installation Outre-Mémoire, les articles les plus violents et choquants du Code Noir sont écrits à la craie noire sur 4 longs tableaux noirs, à l’intérieur de silhouettes humaines. De 1685 à 1848, ce recueil de règlements a autorisé des maîtres à traiter d’autres êtres humains comme des objets, hommes, femmes et enfants « dessinés en négatif de l’humanité », comme l’écrit Jean-François Boclé, et effacés des manuels d’histoire.

Il faut toujours des hommes ordonnés pour faire d’un principe une évidence. En soixante articles, Colbert a établi, à la demande de Louis XIV, un recueil qui définit les droits et devoirs des propriétaires d’esclaves. Destiné aux colonies françaises, Antilles, Guyane, île Bourbon (ancêtre de l’île de la Réunion), le Code noir règle la vie des esclaves dans le but d’empêcher leur soulèvement », souligne la brillante écrivaine Tania de Montaigne dans L’assignation – Les Noirs n’existent pas (Grasset, 2018).

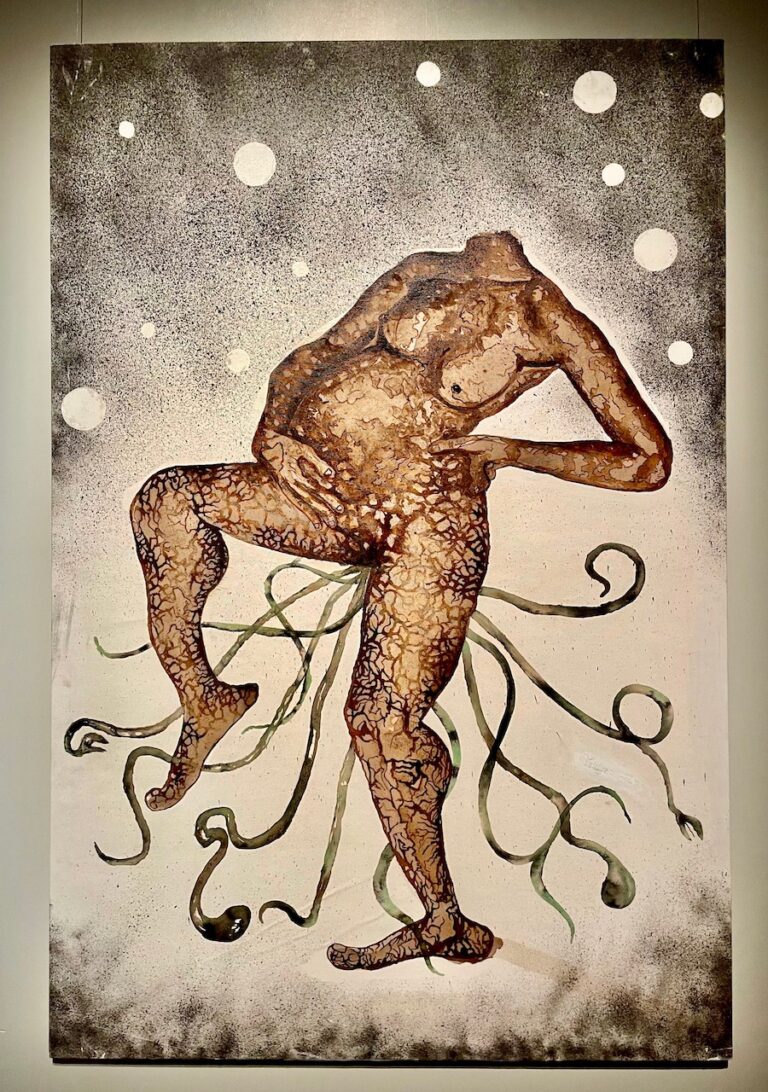

Egalement invitée au musée nantais, l’artiste Monica Toiliye, originaire de la République démocratique du Congo, a exposé deux œuvres intitulées Regret et La douleur, de la série Constat Malheureux, représentant deux corps féminins bruns, sans têtes et aux ventres lourds, dont semblent s’échapper des serpents. Militant contre les violences faite aux femmes et aux enfants, l’artiste ne choisit pas au hasard les pigments qu’elle utilise : le café, qui maintient en éveil, et l’hydroquinone, molécule dangereuse utilisée pour éclaircir la peau. Ici, elle illustre l’angoisse de donner la vie à des êtres qui pourraient détruire et tuer.

Redonner une place aux esclaves

L’artiste brésilienne Rosana Paulino, qui lutte contre l’effacement de la mémoire de l’esclavage au Brésil, a toute sa place dans cette exposition commune. Avec sa vidéo Das Avos (Des grands-mères), elle montre la performeuse Charlene Bicalho en train de coudre au fil rouge des petits portraits de femmes noires sur une robe blanche. Comme autant de gouttes de sang. Quant à Kara Walker, artiste américaine qui aime revisiter des récits historiques souvent partisans, elle a retravaillé des illustrations d’un ouvrage de 1866 sur la guerre de Sécession. Une quinzaine de lithographies intitulées Harper’s Pictorial History of the Civil War (Annotated) (2005) où elle redonne une place aux esclaves totalement absents du récit original.

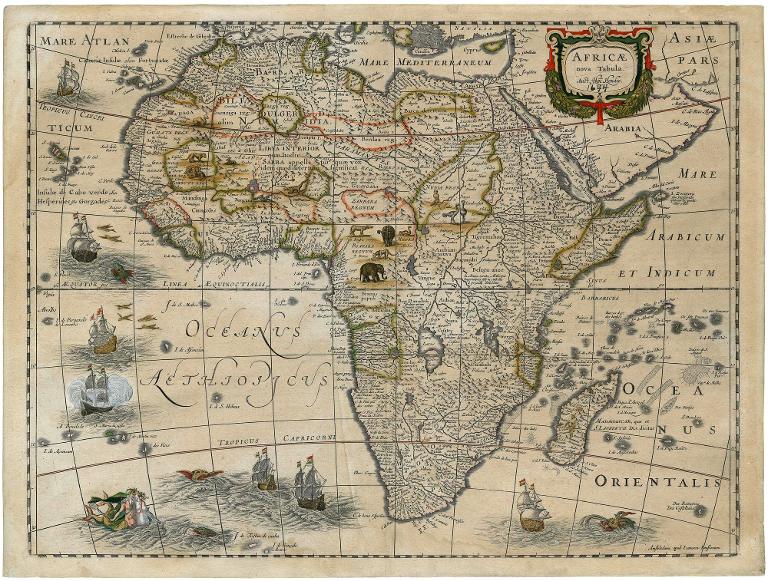

Pour la partie historique, c’est François Wassouni, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Maroua (Cameroun) et spécialiste de l’histoire de la violence, qui a rédigé dix cartels relatifs à des objets du parcours permanent du musée représentatifs de l’histoire coloniale nantaise. L’historien camerounais a notamment choisi une carte d’Afrique réalisée vers 1644 par des cartographes hollandais. Une carte qui interpelle : pas de pays, pas de villes indiquées, ce sont principalement les reliefs, les cours d’eau et les régions telles que nommées par les Européens, côtoyant quelques représentations d’animaux. La carte est d’ailleurs intitulée Africae nova tabula (Nouvelle carte de l’Afrique) … « Si la carte est un outil dont l’objectif premier est de représenter autrement les réalités géographiques d’un espace donné, elle peut également être un outil de désinformation, de domination, de manipulation et être même l’expression d’une certaine violence », souligne François Wassouni dans le cartel.

Remarquant qu’aucun humain n’est représenté aux côtés des animaux du continent, l’historien ajoute : « On note curieusement beaucoup d’informations sur ses potentialités en vue de la planification de leur exploitation, mais aucune allusion aux brillantes civilisations qui y demeuraient. La carte est une illustration de cette Afrique vue comme une terre sauvage, une terre obscure aux horribles créatures ».

On sent que l’historien a été personnellement touché par les objets exposés dans le musée d’histoire de Nantes et on ressent son émotion, particulièrement dans le cartel qu’il a rédigé pour une tabatière de la seconde moitié du XVIIIe siècle. En argent, ébène et nacre, l’objet précieux a appartenu à une famille nantaise ayant participé à la traite atlantique. Il représente le buste d’une femme noire, esclave. « Cet objet d’art représente deux choses : d’une part les produits de luxe qui ont été au cœur de la vie des familles esclavagistes et d’autre part la condition servile des Noirs dans le contexte de la traite atlantique.

Si la tabatière avec des bordures dorées représente l’aisance et le luxe qui caractérisaient les familles qui ont fait fortune dans le commerce des esclaves, l’image du « Nègre » traduit un certain sens du ridicule, et cette forme d’art grotesque s’est développée entre le XVIIIe et le XIXe siècles avec nombre de représentations et de décorations dites « au Noir ». Un art qui expose la richesse, l’aisance et le luxe qui étaient d’actualité dans les villes comme Nantes, mais qui ironise également sur la condition servile des Noirs qui, en dehors des plantations dans les différentes colonies, étaient aussi utilisés dans les travaux domestiques au sein des demeures de leurs maîtres », expose le cartel.

Exposition à la HAB Galerie

Cette troisième édition de la manifestation Expression(s) décoloniale(s) a offert un dialogue entre l’histoire et l’art, riche et instructif pour les visiteurs. Une expérience qu’ils ont pu poursuivre en visitant l’exposition Habiter la terre de Barthélémy Toguo à la HAB Galerie, sur l’île de Nantes. Là, ses installations puissantes se déploient et occupent l’espace brut de cet ancien site de stockage des primeurs et fruits venus d’Afrique d’ailleurs surnommé Hangar à Bananes.

Avec l’installation Urban Requiem, que Barthélémy Toguo décline depuis sa première présentation à la biennale de Venise en 2015, on est face à une gigantesque échelle triangulaire, dont les échelons-étagères sont garnis de bustes en bois à taille humaine qui sont en fait de gros tampons portant divers messages : « Carte de séjour », « Discrimination », « We can’t breathe », « If not now when ? » Aux murs sont placardées des dizaines de feuilles blanches tamponnées de ces messages aux teintes sombres, comme des affiches illégales.

L’artiste est du côté de ceux qui souffrent ou ont souffert de discriminations et de racisme et leur montre sa solidarité. Dans le film Deux mains… le monde que Thierry Spitzer a réalisé sur l’artiste en 2014, projeté dans une partie de la galerie, Barthélémy Toguo raconte comment il a fait, lui aussi, l’expérience du racisme. Il y témoigne de la manière méfiante voire insultante dont on traite les ressortissants de certains pays à leur arrivée en Europe. « Je voulais retranscrire physiquement la difficulté d’obtenir des visas, de passer les frontières, et aussi celle de se faire entendre, d’être reconnu dans son humanité », explique l’artiste.

Les grands problèmes du monde actuel

Plus loin dans la galerie, c’est une espèce d’arbre noir dont les branches sont autant de bras terminés par des mains tendues qui semblent demander de l’aide. Baptisée Caring for Memory, cette œuvre en bronze a été réalisée spécialement pour l’exposition nantaise et l’artiste la dédie aux victimes de l’esclavage. « Cette figure hybride, entre le végétal et l’humain, renvoie dans l’imaginaire aux personnes rendues esclaves, liées à la terre qui utilise la force de leur travail pour produire le coton ou la canne à sucre », écrit Androula Michael.

Autre œuvre montrée également pour la première fois à Nantes : Les Prieuses, des bustes de femmes en bois massif représentées en profond recueillement sur une structure haute, faite de morceaux de bois, qui semble fragile et anarchique. « Ces femmes demandent qu’on ait pitié. Elles supplient les humains de s’abstenir, de se contrôler, d’être en paix. Elles pleurent les désastres engendrés par l’homme et demandent le calme pour un monde nouveau Elles implorent l’homme de se ressaisir », souligne Barthélémy Toguo. Il souhaite ainsi montrer « ce qui (le) préoccupe au quotidien : les grands problèmes mondiaux et actuels ».

En retrait dans l’espace de la galerie, une grande pièce met en scène Bandjoun Station, le musée, centre d’art et résidence d’artistes créé par Barthélémy Toguo au Cameroun en 2005. Autour d’une grande table, quelques tabourets, à côté d’un portant en bois où des cintres sont accrochés, au mur des explications sur ce lieu unique en Afrique, voire au monde, et une grande photo, où l’on peut voir la façade du bâtiment principal. Bandjoun Station est un lieu ouvert à la communauté : dans sa grande cour, les habitants du bourg peuvent assister à des spectacles. Aux dimensions sociale et culturelle de Bandjoum Station, l’artiste a ajouté un volet écologique et agricole puisqu’il produit avec la communauté locale du café et des fruits et légumes sur des terrains environnants.

« Ce (café), récolté et torréfié sur place, est mis dans un emballage orné de mes propres lithographies. En fixant son prix, je voulais souligner l’importance de l’indépendance des producteurs locaux vis-à-vis des grands groupes commerciaux qui ont le monopole mondial », écrit Barthélémy Toguo.

Route de l'exil

L’œuvre phare de l’exposition est Road to Exile, une monumentale barque en bois sur laquelle sont empilés des ballots de tissus colorés pleins à craquer et de grands sacs en plastique remplis, posée sur une mer de bouteilles vides, comme autant de bouteilles à la mer. Ici, l’artiste a laissé de côté l’humour ou la provocation qu’il manie souvent, et le visiteur ne peut esquiver l’émotion. « Faisant écho au bateau négrier qui hante notre conscience moderne, il devient le signe de tout déplacé forcé, du voyage périlleux de ceux qui fuient aujourd’hui encore les guerres et les famines au risque de leur vie », interprète Androula Michael. La question des flux de marchandises et d’êtres humains, thématique forte chez Barthélémy Toguo, n’a pas fini d’être d’actualité.

Grâce à une forte volonté politique, Nantes assume aujourd’hui son rôle dans l’histoire esclavagiste française, certainement plus que d’autres villes françaises comme Bordeaux ou La Rochelle. La biennale Expression(s) décoloniale(s) donne la double opportunité aux visiteurs d’en apprendre plus ou d’enrichir leurs connaissances sur l’esclavage, et de découvrir des artistes africains contemporains qui ne sont pas souvent exposés dans les musées de province. En tous cas, j’ai eu personnellement la chance d’y découvrir des artistes talentueux et engagés dont je n’avais pas encore vu les œuvres.

« Décoloniser la pensée, c’est une manière d’avancer ensemble. C’est aujourd’hui possible car les personnes sont davantage mobiles. Les articles, aussi. Et les réseaux de chercheurs et de professionnels fonctionnent vraiment très bien. Que sommes-nous capables de produire ensemble ? Nous allons rendre les visiteurs acteurs, citoyens », expose Krystel Gualdé, la directrice scientifique de la biennale.

Vivement l’édition 2025 !