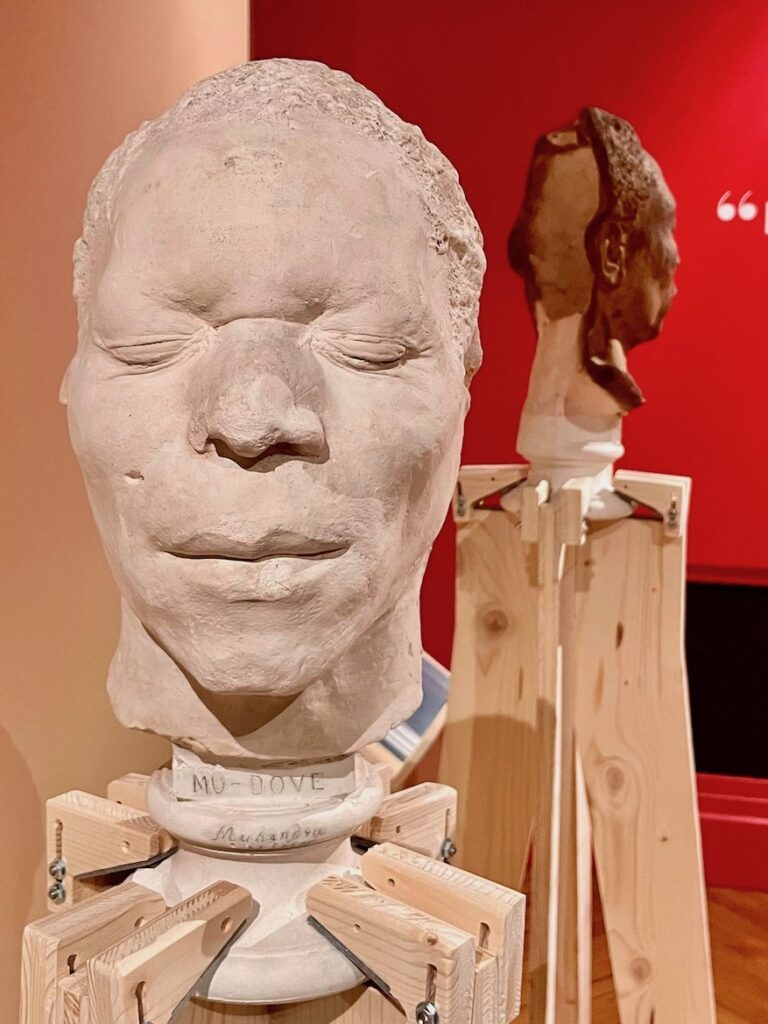

Le nouveau musée de l’Esclavage intercontinental de Port-Louis, inauguré en 2023, vient enfin combler le manque d’un lieu de mémoire et de connaissance digne de ce nom à Maurice. Désormais incontournable pour qui s’intéresse à l’histoire du pays et pour les Mauriciens eux-mêmes, il accueillera en 2026 la collection Froberville : une cinquantaine de bustes en plâtre moulés à Maurice en 1846 sur d’anciens esclaves et victimes de la traite illégale, originaires d’Afrique de l’Est.

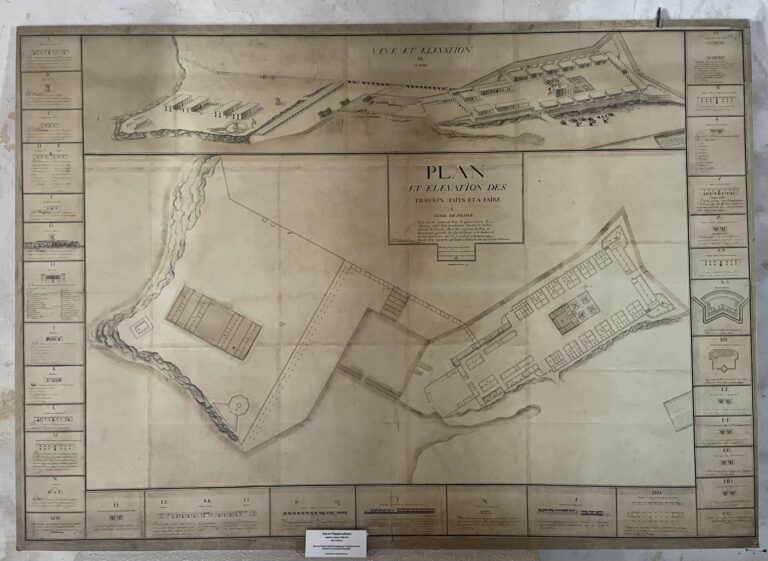

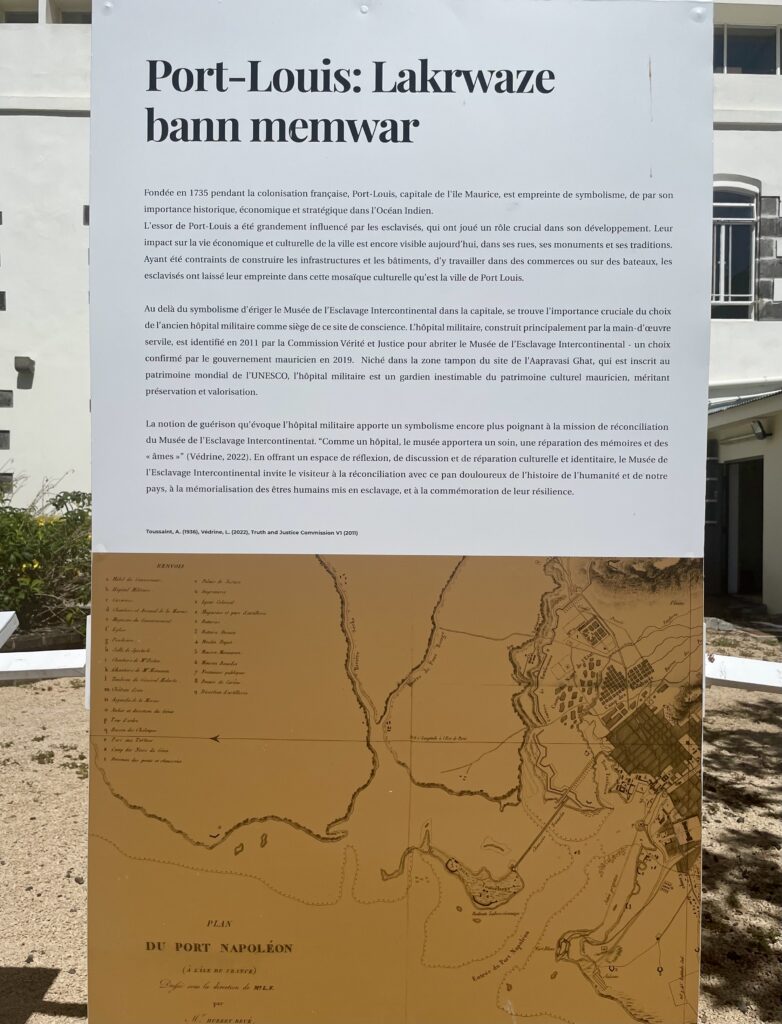

Lors de mon séjour à Maurice en août 2024, j’ai visité le musée de l’Esclavage intercontinental de Port-Louis. Longtemps attendu, réclamé et porté par la Commission Justice et Vérité, c’est l’ancien Hôpital militaire qui a été choisi pour accueillir ce musée. Un lieu historique qui s’est imposé : construit près du port en 1740, sous l’administration coloniale française, il accueille les soldats, les marins, les civils européens et les esclaves qui ont besoin d’être soignés à leur arrivée dans l’Isle de France. Le bâtiment est alors connu comme « Hôpital du Roi ». C’est un des premiers bâtiments importants édifiés sous l’administration du gouverneur Mahé de La Bourdonnais. Ouvert sur la mer, il est alors constitué de quatre ailes.

« Pendant la période de l’administration de la Compagnie française des Indes Orientales entre 1722 et 1765, des personnes ont été mises en esclavage et exilées en Ile de France pour travailler sur la construction de l’hôpital militaire. Ces esclavisés, venant d’Afrique (Mozambique, Madagascar et Afrique de l’Ouest), côtoyaient des artisans indiens spécialisés en bois, argile, pierre et « argamasse », ainsi que des ouvriers européens », est-il expliqué dans le nouveau musée.

Mélange de chaux, de briques écrasées et d’autres ingrédients, l’argamasse est utilisée pour le toit du bâtiment, dont l’architecture est « typique de l’ile de France du XVIIIe siècle ». Une petite salle à l’entrée du musée est d’ailleurs consacrée à ce matériau particulier, dont la « recette » a dû être adaptée pour la restauration du bâtiment. Je ne connaissais pas l’existence de ce matériau..

Hôpital, prison, puis entrepôt

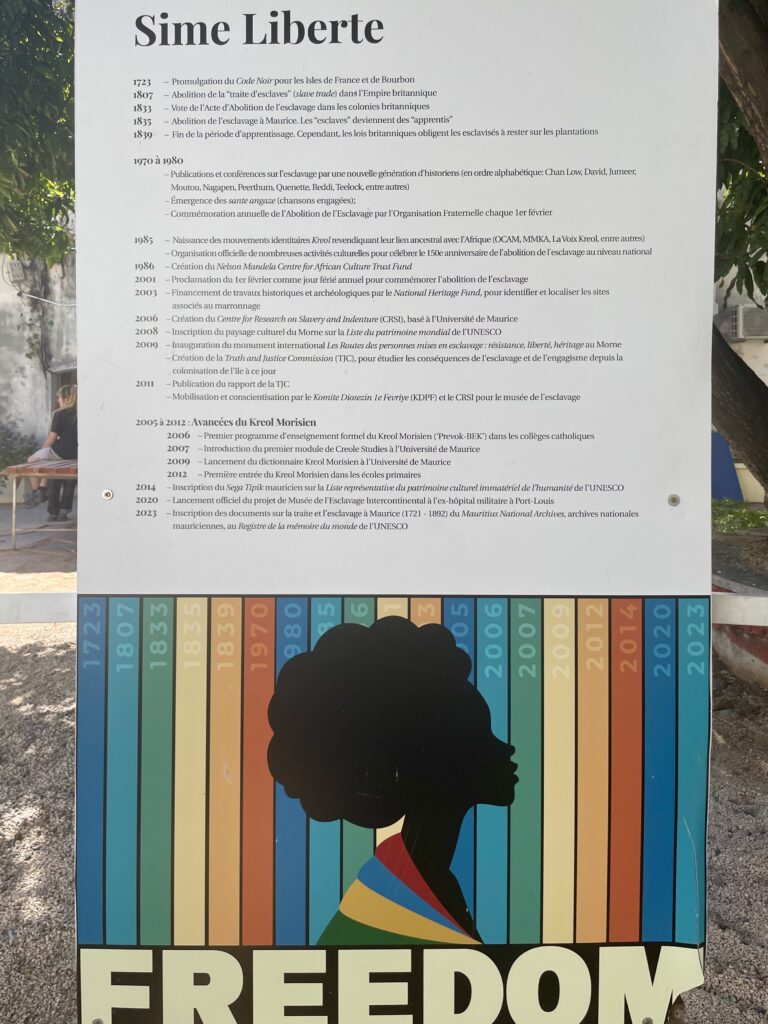

Pendant la colonisation britannique, une partie de l’hôpital, appelée « Le Bagne », est une prison pour les esclaves marrons, qui ont fui le travail forcé et les camps sucriers mais qui ont été repris. L’hôpital est appelé alors l’« Hôpital Militaire ». En 1835, lors de l’abolition de l’esclavage dans l’île (faisant des esclaves des « apprentis » non rémunérés pendant 4 ans), l’hôpital retrouve sa vocation première et devient un hôpital civil. « Considéré comme propre et moderne en son temps, il peut accueillir jusqu’à 300 patients notamment des colons, soldats, esclaves, esclaves affranchis, travailleurs engagés ou libres », peut-on lire sur les murs du musée. Plus tard, le bâtiment sera utilisé comme entrepôt frigorifique, bureaux et magasins de stockage.

Après l’indépendance en 1968, c’est la direction des travaux publics (Development Works Corporation) qui l’occupe. En 1980, un incendie endommage l’intérieur d’un bâtiment, sans abîmer la structure de l’ancien hôpital. Il faut attendre 1999 pour qu’il soit finalement classé patrimoine national. Et il sera doublement protégé lorsque le site de l’Aapravasi Ghat est inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO en 2006, puisqu’il est situé dans la « zone tampon » du monument.

En 2011, la Commission Justice et Vérité, créée en 2009 pour se pencher sur les séquelles de l’esclavage et de l’engagisme dans la population mauricienne, fait des recommandations pour la création d’un musée et la réhabilitation de l’ancien hôpital à cet effet. C‘est en effet un site multiculturel, qui a accueilli des patients de toutes origines et qui a été édifié par des esclaves et des ouvriers originaires d’Afrique et d’Asie, qui peut idéalement devenir un site de réconciliation nationale entre la population et son histoire liée à l’esclavage. Et il est tout proche de l’Aapravasi Ghat, construit plus tard, où débarquaient les engagés venus d’Inde qui ont remplacé les esclaves dans les champs pendant la colonisation britannique. Cette proximité géographique offre aussi la possibilité d’un « dialogue » entre deux pans très importants et très liés de l’histoire mauricienne, l’esclavage et l’engagisme. La notion de guérison liée à la fonction initiale de l’hôpital est aussi en parfaite adéquation avec la mission du futur musée : « Comme un hôpital, le musée apportera un soin, une réparation des mémoires et des « âmes », écrit d’ailleurs Laurent Védrine, conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée d’Aquitaine, dans le projet scientifique et culturel qu’il remet aux autorités mauriciennes en 2022.

Lieu historique fascinant et méconnu

Il faut attendre 2019 pour que le gouvernement mauricien acte la création du musée. Le chantier pour réhabiliter l’ancien hôpital et le transformer en musée dure plusieurs années, le site étant très dégradé. Seules deux des quatre ailes du bâtiment ont résisté au temps. Il faut notamment faire appel à une équipe de Pondichéry pour reconstruire le toit du bâtiment comme à l’époque.

La restauration est financée par le gouvernement mauricien, par un loto du patrimoine et par des contributions de la France, du Japon et des Etats-Unis. Des chercheurs et des étudiants de l’université de Nantes et du musée d’Aquitaine de Bordeaux contribuent à l’élaboration des premières salles d’exposition. Au cours de ma visite en août 2024, je rencontre d’ailleurs des stagiaires de l’Ecole d’architecture de Nantes qui travaillent à la muséographie de l’aile qui n’était pas encore ouverte au public.

Le musée de l’Esclavage intercontinental fait partie de la Coalition Internationale des Sites de Conscience, un réseau mondial de sites historiques, de musées et d’initiatives de mémoire qui relie les luttes passées aux mouvements actuels en faveur des droits de l’homme. Le Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris et la Maison des Esclaves de l’île de Gorée, au Sénégal, font notamment partie de ce réseau, qui compte plus de 275 sites membres dans 65 pays. Depuis 2023, le musée est également référencé par la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.

Lors de ma visite, je suis émue de découvrir ce lieu historique dont je ne savais pas grand-chose jusque-là. Je connaissais le Moulin à vent, reconstitution d’un moulin de l’époque de La Bourdonnais, et le « Grenier », bâtiment en brique rouge des années 1930, situés aussi dans cette partie de l’ancien Port-Nord-Ouest appelée Trou Fanfaron. Et j’ai bien sûr visité l’Aapravasi Ghat il y a quelques années. A l’entrée, un immense badamier attire mon attention. Il n’a pas de feuilles, mais sa taille inspire le respect. Dans le musée, j’apprends que l’existence de cet arbre est déjà attestée sur une illustration de … 1859 ! Le site, encore imposant, laisse imaginer ce qu’il représentait à l’époque où Port-Louis n’était qu’une modeste bourgade. Sa grande cour centrale arborée est accueillante et offre un espace qui semble adapté à toutes sortes d’animations.

Attribution de noms péjoratifs

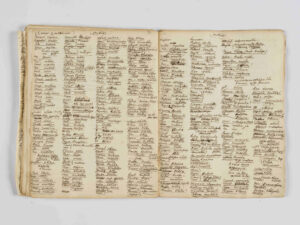

Dans une des premières salles du musée, plusieurs panneaux expliquent qu’« à Maurice, le contexte historique de l’attribution des noms illustre la dureté des conditions de vie des esclavés, ainsi que la déshumanisation subie par ces derniers ». Outre les sévices physiques répétés, l’attribution de nouveaux noms patronymiques par leurs maîtres fait en effet partie des nombreuses humiliations et souffrances psychologiques infligées aux esclaves, qui leur enlève une partie de leur identité. En 1814, alors que la traite illégale est très répandue à Maurice, le gouverneur Farquhar aurait essayé de la combattre en forçant les propriétaires d’esclaves à déclarer les « noirs, mulâtres et autres individus de couleur qui pourront être à l’avenir en état d’esclavage ». Les registres publics mis en place n’y changent rien : « En 1822, par exemple, seulement un dixième de la population servile avait été enregistré par leur propriétaire ».

En 1826, un nouveau registre est ouvert et enregistrer les esclaves devient obligatoire sous peine d’amende. En signe de protestation, les propriétaires attribuent à leurs esclaves des noms à connotation péjorative. « Les noms patronymiques se déclinent en six catégories principales : le niveau d’appréciation du propriétaire envers l’esclavé (allant de l’admiration au dégoût), les caractéristiques physiques de l’esclavé, les noms inspirés de la faune et de la flore, les noms d’objets inanimés, les noms d’ustensiles de cuisine, et les noms de métier », est-il expliqué. Des noms que portent encore aujourd’hui de nombreux Mauriciens…

Dans la même salle, deux récits généalogiques reconstitués sont présentés. Certaines familles se communiquent leur histoire de génération en génération, mais l’esclavage est souvent un tabou qui se transmet difficilement en mots. La généalogie peut permettre de découvrir l’origine de sa famille et de se réconcilier avec cette identité familiale. Pour les descendants d’esclaves, les recherches généalogiques peuvent être encore compliquées du fait de la traite illégale, qui gomme toute trace administrative. Sans compter qu’il est difficile, voire impossible, de retracer le parcours des esclaves avant leur arrivée dans l’île. « La recherche généalogique, dans un contexte où peu d’écrits existent sur les esclavés, permet de reconstituer l’histoire du tissu social mauricien. Et d’avancer en tant que société. Comme le dit l’adage, savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va », peut-on lire au mur du musée.

Au passage, j’apprécie l’utilisation du créole dans les titres des cartels et des descriptifs : « Sime rekonsiliasion » (chemin de réconciliation), « Enn mize qui koz lor esklavaz intercontinantal » (un musée qui parle de l’esclavage intercontinental). Ce musée est un musée pour les Mauriciens, il est donc important que ceux-ci puissent s’en approprier le contenu dans une langue qui leur est familière.

Intercontinentalité et résistance

La langue est importante, le concept d’intercontinentalité l’est également. « Des années 1700 aux années 1800, l’île Maurice a été une plaque tournante dans la traite de captifs et d’esclavisés dans l’océan Indien », peut-on lire au musée. Port-Louis a en effet été un « port d’escale pour les navires de traite en route vers les Antilles ». Et les captifs emmenés à Maurice ne venaient pas seulement d’Afrique et de Madagascar. « L’île Maurice est le seul pays non seulement dans l’océan Indien, mais dans le monde, qui a “accueilli” la plus grande diversité d’esclaves. Ils sont venus de l’Afrique de l’Est, du Mozambique, de la Tanzanie, allant jusqu’à l’intérieur du Malawi et de différentes régions de Madagascar. Les esclaves sont venus aussi de l’Inde, de Madras, de Pondichéry, de la côte de Coromandel ainsi que l’Asie du Sud-est. Maurice a reçu aussi des esclaves de Macao », a expliqué l’historienne mauricienne Vijaya Teeluck à RFI (1er février 2022).

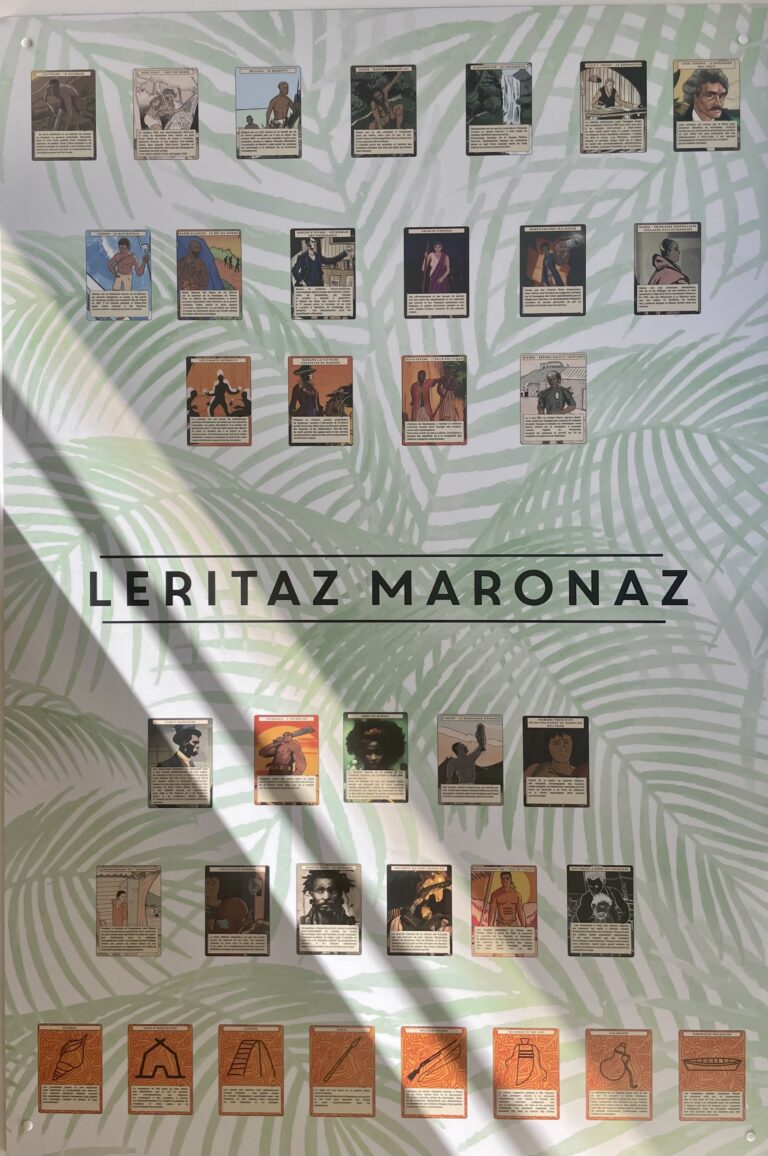

Lors de cette visite du musée, je découvre le fascinant travail intitulé Leritaz Maronaz (l’héritage du marronnage). Le marronnage, c’est la fuite des esclaves. « Le terme ‘marron’ désigne un esclavé en fuite qui a échappé à son propriétaire et qui a trouvé refuge dans les bois pour obtenir la liberté. Les esclavés s’enfuyaient très souvent de leurs propriétaires, en « petit marronnage » (fuite de quelques jours seulement), mais certains décidaient de ne jamais retourner à l’esclavage et entraient en grand marronnage (fuite d’une durée indéterminée) », est-il expliqué au musée.

Dans une salle consacrée à la résistance et à la résilience des esclaves (Rezistans ek rezilians), une grande illustration et une série de portraits du format de cartes à jouer montrent des esclaves qui ont fui ou qui se sont rebellés, hommes et femmes, des personnes qui ont contribué à la lutte contre l’esclavage par leur plume ou leurs fonctions, des éléments de la culture des marrons et de leur héritage notamment.

Rétablir les faits sur les marrons

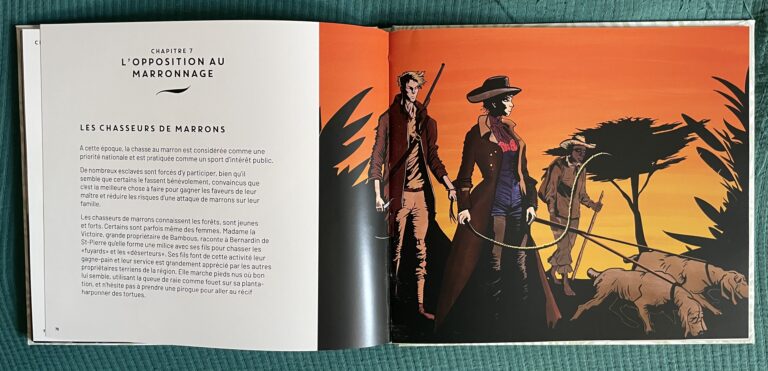

Très intéressée par ce travail, j’apprends qu’il a fait l’objet d’une publication que je finis par trouver, après quelques recherches. Leritaz maronaz – Chroniques de la résistance au colonialisme à l’île Maurice (Centre des cultures africaines Nelson Mandela, 2023) est un ouvrage aux illustrations évocatrices né de l’initiative de Raphaël Audibert et des illustrateurs Sébastien Tahucatte, Mathieu Maigrot et MidJourney. S’appuyant sur les travaux de l’historien mauricien Amédée Nagapen (1930 – 2012) et son ouvrage L’histoire du marronnage à l’Isle de France, rêve ou riposte à l’esclavage ? (Centre Culturel Africain, 1999), il vise à « rétablir les faits sur les périodes de l’esclavage et de l’engagisme » et à donner des informations précises sur ces marrons qui « ont légué une identité forte mais incomprise à la société mauricienne », que beaucoup ont tendance à considérer comme des légendes.

« N’y a-t-il pas dans l’histoire même des éléments identitaires soulevant la mémoire mauricienne au plus haut ? Y a-t-il dans le marronnage des éléments de dignité pour certains et une source de motivation pour d’autres, à accomplir l’impossible et à se permettre une libération totale ? », interroge Raphaël Audibert en conclusion du livre. Il est important de dire et de rappeler que des esclaves se sont révoltés contre l’asservissement qui leur était violemment imposé.

Pour en revenir au livre Leritaz Maronaz, on y découvre des marrons comme Tatamaka, qui a été repris et abattu aux Gorges de la Rivière Noire, ou Ratsitatanina, un exilé politique malgache qui a été condamné à mort pour avoir tenté de s’enfuir. Un court chapitre est consacré au rôle des femmes dans le marronnage, et révèle que des femmes esclaves fournissaient nourriture et abri aux marrons et leur communiquaient des informations. J’apprends aussi que deux femmes marronnes, Anna de Bengal et Espérance, ont participé à l’incendie du fort Frederick Hendrick, le fort principal de la colonie hollandaise, en 1695. Mais il y a aussi des femmes dans le camp adverse, qui s’opposent au marronnage. Dans le livre, je découvre ainsi l’existence de Madame la Victoire, de la région de Bambous, qui « forme une milice avec ses fils pour chasser les « fuyards » et les « déserteurs ». Ses fils font de cette activité leur gagne-pain et leur service est grandement apprécié par les autres propriétaires terriens de la région ».

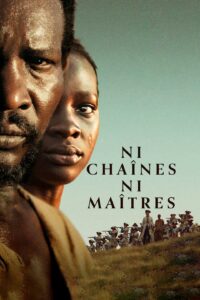

Cette Madame la Victoire est un des personnages principaux du film Ni chaines ni maîtres, sorti en France en septembre 2024. Tourné à Maurice, ce film sensible sur l’esclavage et le marronnage plonge le spectateur dans l’époque coloniale française, sans faire l’impasse sur toute sa violence.

C’est assez troublant de retrouver des paysages connus dans un film dont l’action se déroule en 1759 ! Le réalisateur et scénariste du film, Simon Moutaïrou, s’est appuyé sur une solide documentation historique, y compris auprès d’historiens mauriciens. Et il s’est inspiré d’une chasseuse d’esclave qui a réellement existé.

Retour à Maurice de la collection d’Eugène de Froberville

Le livre Leritaz Maronaz aborde aussi l’héritage culturel des marrons. Je découvre ainsi que les marrons, avant de s’enfuir, se rasaient cheveux et poils avec du verre et s’enduisaient d’huile pour que les chasseurs de marrons ne puissent pas les saisir. « Les communautés descendant de ces marrons, à travers le monde, se démarquent aujourd’hui par leur chevelure d’envergure, à l’instar des rastafaris. Peut-être avons-nous là le symbole de la liberté dans son expression physique », écrit Raphaël Audibert.

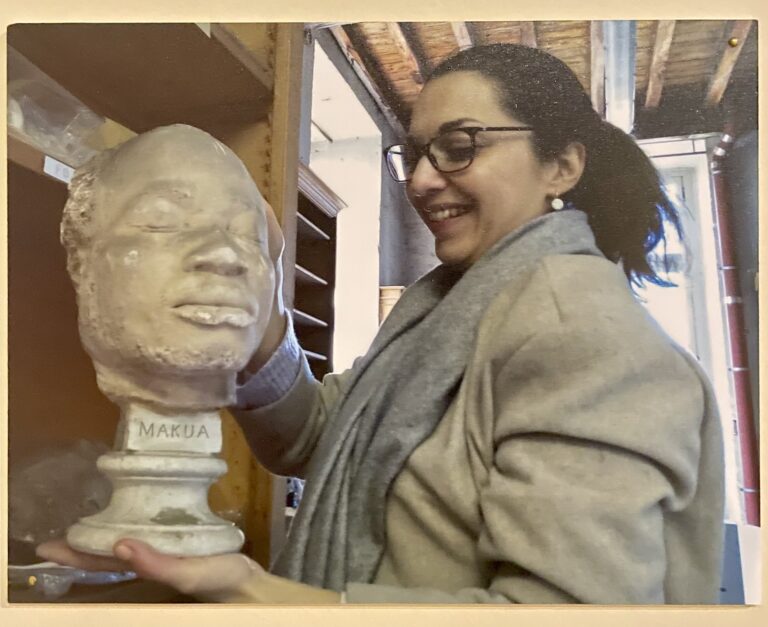

Revenons-en au musée mauricien. Lors de ma visite en août 2024, seule une aile a été aménagée. Mais on y trouve déjà beaucoup d’informations, notamment sur les panneaux explicatifs qui parsèment la grande cour. Je suis captivée par le dispositif multimédia qui permet de voir sur des écrans, disposés sur d’épaisses tiges de bambous, des vidéos montrant des bustes et d’entendre des récits en créole sur un fond musical. J’apprends ainsi l’existence de la collection d’Eugène de Froberville. Et qu’il s’agit là d’une exposition de préfiguration, avant le retour de la collection à Maurice en 2026 sous la forme d’un prêt du château royal de Blois.

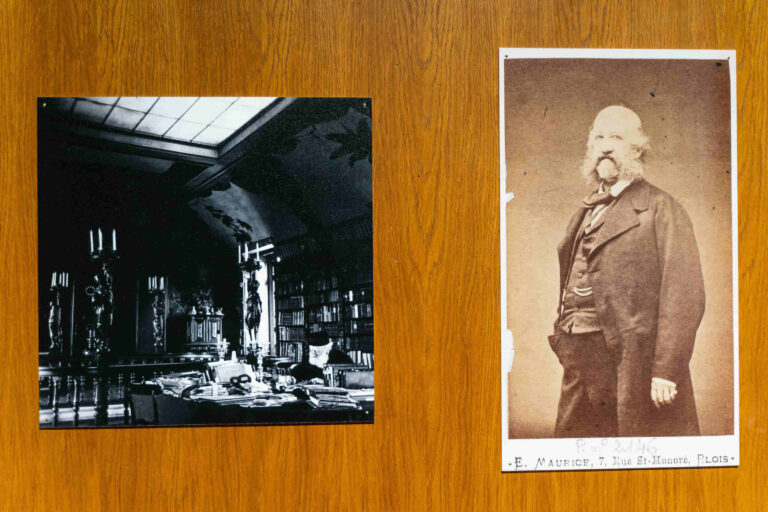

Eugène Huet de Froberville est né en 1815 à Maurice, qui est devenue une colonie britannique en 1810. Il est issu de l’aristocratie française et sa famille est établie à l’ile Maurice (alors Isle de France) depuis la fin du XVIIle siècle. Son père est un négociant prospère qui a gagné beaucoup d’argent en vendant des denrées coloniales, en particulier du sucre de Maurice. La fortune qu’il hérite de son père lui permet de consacrer sa vie à l’étude des arts et des sciences. « Musicien, amateur de peinture, il fut aussi considéré a postériori comme un des premiers ethnographes français de l’Afrique orientale. Installé avec sa famille en France depuis la fin des années 1820, il avait embrassé à Paris les idées abolitionnistes et libérales qui se diffusaient dans certains cercles intellectuels », peut-on lire au musée de Port-Louis. Une photo de la fin du XIXe prise au château familial à Chailles, près de Blois, montre un vieil homme à la barbe blanche travaillant à son bureau, entouré de livres.

Enquête ethnographique

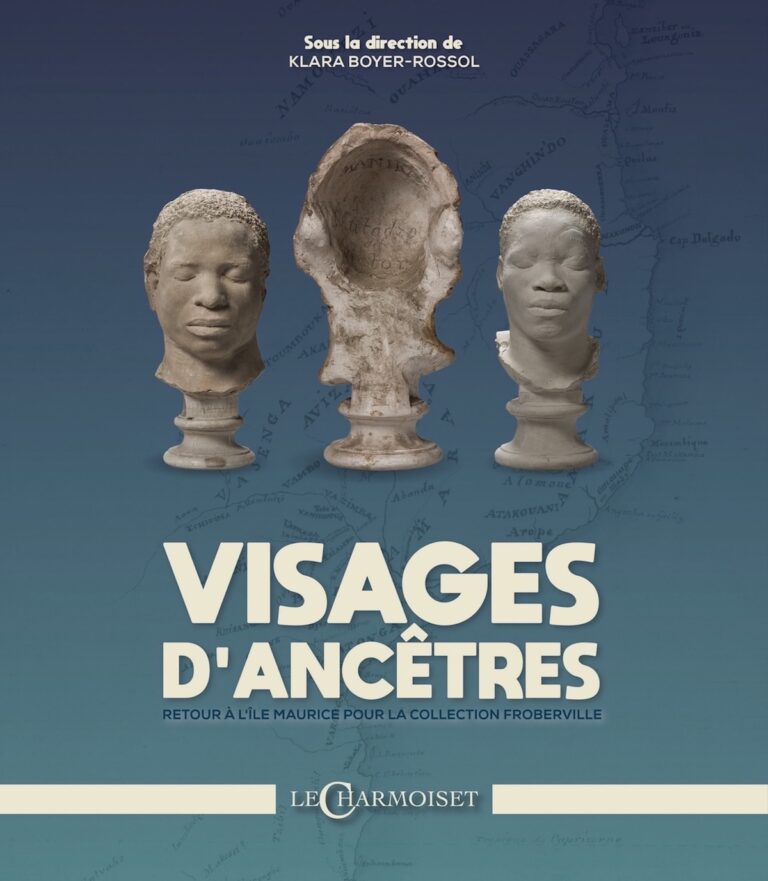

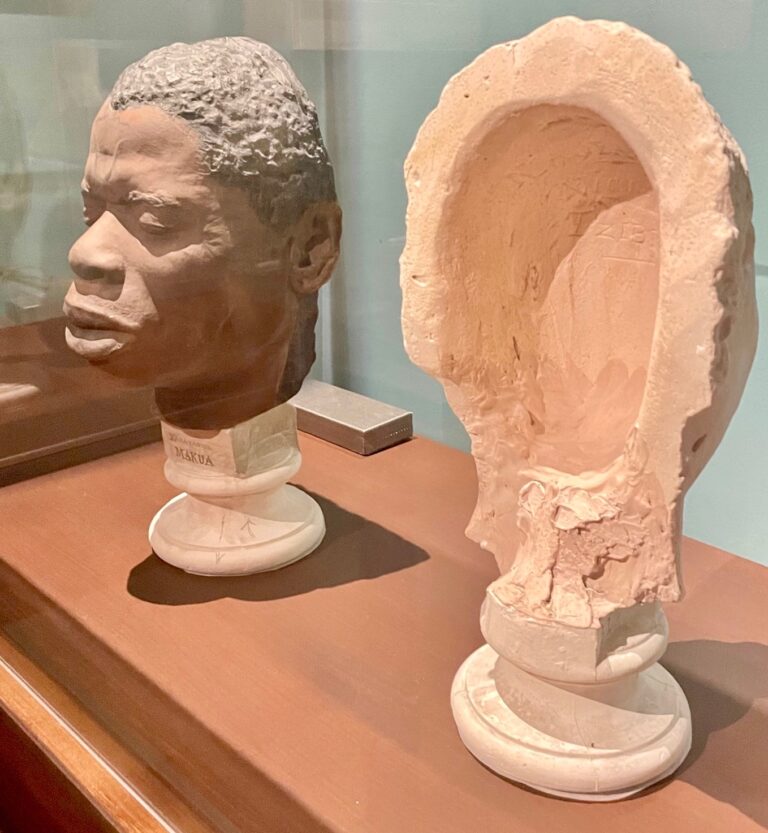

Au cours des années 1840, Eugène Huet de Froberville propose à la Société française de Géographie de mener une étude sur « les races et les langues de l’Afrique de l’Est au sud de l’équateur ». Pour cette étude, il ne part pas en Afrique, mais procède à une enquête ethnographique auprès d’anciens captifs déportés de l’Afrique orientale à Maurice et à l’île Bourbon (actuelle ile de la Réunion), venant des actuels Mozambique, Malawi et Tanzanie. Pour cette étude, le savant a moulé 63 bustes de 58 des 300 à 350 Est-africains qu’il a interrogés entre 1845 et 1847, principalement des hommes (un seul buste original de femme, perdu). Il fait ensuite expédier ses bustes en France et décide de les conserver. En 1874-1875, il les prête au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, qui en fait faire des surmoulages et les expose à la fin du XIXe siècle. Ces reproductions se trouvent désormais au musée de l’Homme à Paris.

Eugène de Froberville meurt en 1904, son étude scientifique n’a finalement jamais été publiée, faute de financement. En 1934, son fils aîné vend 62 des 63 bustes réalisés par son père au Muséum d’histoire naturelle de Blois, la famille en conserve un seul. En 1940, la collection est transférée au château de Blois. Dans l’opération, des bustes sont abimés ou perdus, il n’en reste plus que 53 originaux.

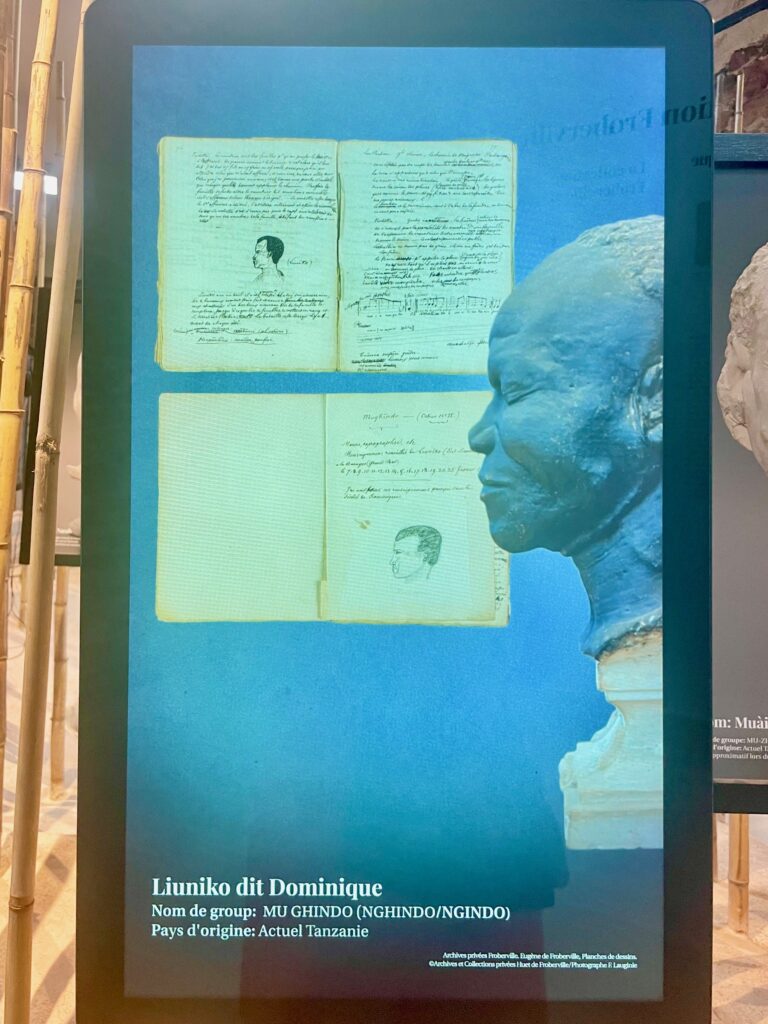

C’est grâce aux recherches de l’historienne Klara Boyer-Rossol sur l’esclavage et la circulation des savoirs dans le Sud-Ouest de l’océan Indien du XIXᵉ siècle que la collection de Froberville est retrouvée dans les réserves du château de Blois en 2018. Dans la foulée, elle retrouve également les archives privées de la famille, les 11 carnets de « terrain » du savant et sa correspondance personnelle et scientifique chez un descendant en France

Une partie de ces archives ont été données au musée de l’Esclavage intercontinental. C’est en analysant, en croisant et en mettant en perspective toutes ces informations que l’historienne a pu en quelque sorte « redonner leur identité » à chaque buste. Et identifier 140 individus (dont 135 à Maurice) sur les plus de 300 interrogés par Froberville.

Exposition Visages d’ancêtres à Blois

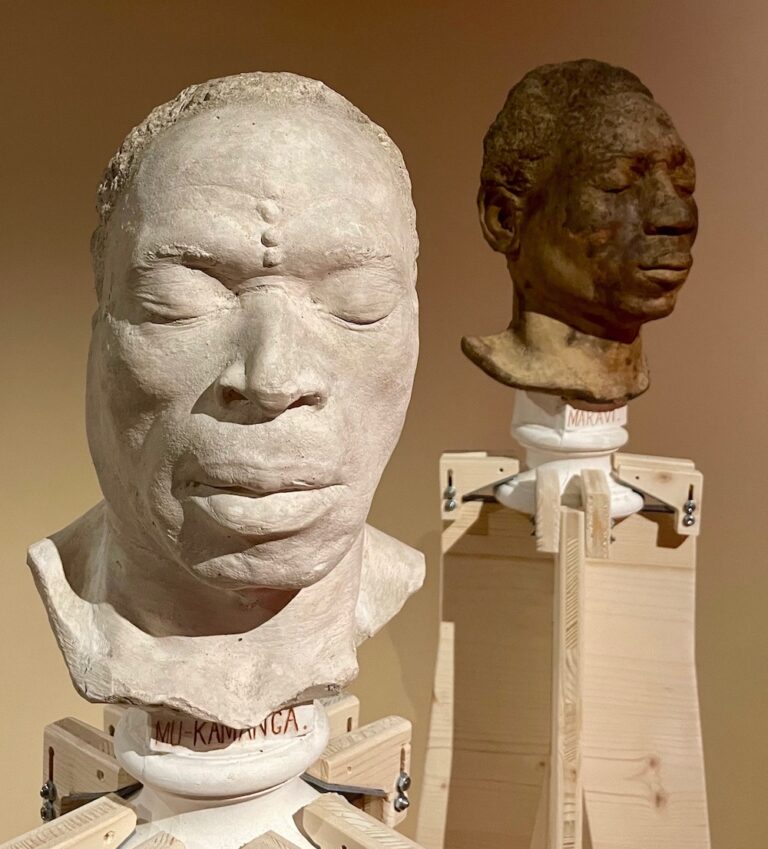

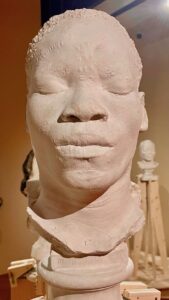

Avant que la collection ne parte pour Maurice, elle est exposée au château royal de Blois fin 2024. Une exposition qui « montre pour la première fois en France la collection originale Froberville, abordée à la fois dans sa globalité et en considérant l’individualité des personnes représentées », selon son catalogue. Je vais donc à Blois voir ces bustes de plus près. L’exposition Visages d’ancêtres. Retour à l’île Maurice pour la collection Froberville prend place dans l’aile Gaston d’Orléans, d’architecture classique (XVIIe siècle). Dans une demi-pénombre qui donne le sentiment d’une certaine intimité, on découvre ces bustes qui ont traversé les années et les océans et semblent tellement … vivants, même si leurs paupières sont closes !

Les bustes, qui ont été restaurés depuis leur « redécouverte », ne sont pas sous cloche, ils sont présentés sur des espèces de chevalets, à des hauteurs différentes. Certains sont peints, d’autres arborent des tatouages ou des scarifications, ils sont tous très expressifs. On peut s’en approcher, en faire le tour, les regarder sous tous les angles. Sont également exposés un des carnets de Froberville, des portraits qu’il a dessinés et quelques documents d’époque. « Sources et objets pour l’histoire, ces moulages faciaux constituent un témoignage d’autant plus fort que l’iconographie des anciens esclavisés à Maurice est très rare », souligne le catalogue.

C’est « probablement l’ensemble d’archives le plus complet, le plus précis et j’ajouterai, même si c’est pas scientifique, le plus émouvant sur la traite et l’esclavage dans l’océan Indien et, probablement, dans tout l’empire colonial français, vu du point de vue des personnes en esclavage elles-mêmes », confirme Pierre-Yves Bocquet, directeur-adjoint de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, dans le podcast en deux épisodes que France Culture a consacré à ce projet (Captifs de l’île Maurice : retrouver la mémoire).

Trajectoires de vie, visages de l'esclavage

Avant d’être des ancêtres, ce sont des personnes vivantes dont Froberville a voulu mouler le buste dans du plâtre et qu’il a longuement questionnées, dans une démarche anthropologique, sur leur nom, leur origine, leur itinéraire, leur langue, leur culture, leurs coutumes. A Maurice, ces informateurs sont des domestiques ou des « travailleurs agricoles » dans des établissements sucriers.

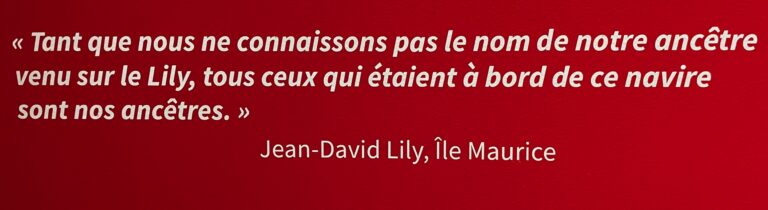

L’enquête de Froberville se déroule à Port-Louis et à La Baraque, dans le sud de Maurice, où son oncle Paul de Froberville a possédé une usine sucrière et des esclaves jusqu’à l’abolition en 1835. C’est à Port-Louis qu’il réalise la plupart des 63 bustes en plâtre. « A Port-Louis, Froberville interrogea une cinquantaine des 265 « Libérés » africains amenés à Maurice en 1840 à bord du navire britannique le Lily. Il a été possible d’identifier et de reconstituer les trajectoires de vie de 25 de ces « Libérés du Lily », dont on retrouve les visages moulés pour 21 d’entre eux », précise le catalogue de l’exposition à Blois.

L’abolition officielle de l’esclavage à Maurice en 1835 ne marque pas pour autant la fin de l’exploitation d’une main d’œuvre contrainte. L’exemple des « Libérés du Lily » le montre bien. Embarqués au port de Quelimane (Mozambique) sur le José, navire brésilien qui devait les emmener à Rio de Janeiro, ils sont interceptés et « libérés » par des Britanniques et transférés sur le navire le Lily, qui les emmène à Maurice.

« Les « Libérés » du Lily n’ont donc pas été mis en esclavage à Maurice. Ils y ont connu toutefois des formes d’aliénation et d’exploitation : assignation d’un nouveau nom individuel à leur arrivée, imposition de « contrats d’engagement », remise « d’actes de liberté » à la fin de leur contrat, etc. En 1851, certains « Libérés » du Lily établis à Port-Louis, se sont vu refuser par les autorités coloniales de Maurice leur demande officielle de retourner à Queliname, au Mozambique », précise le catalogue.

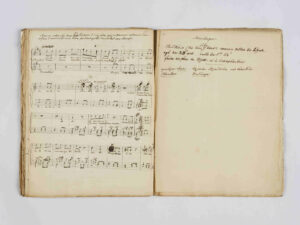

João dit Dieko Lily et son frère Padekhio dit Coco, longuement interrogés et représentés par Froberville, faisaient partie de ces pétitionnaires. Joao dit Dieko Lily a été un des principaux informateurs de Froberville, lui transmettant de nombreuses données, y compris linguistiques et musicales, sur le pays des Nyungwe. La collection originale de l’ethnographe contenait 3 moulages en plâtre de son buste.

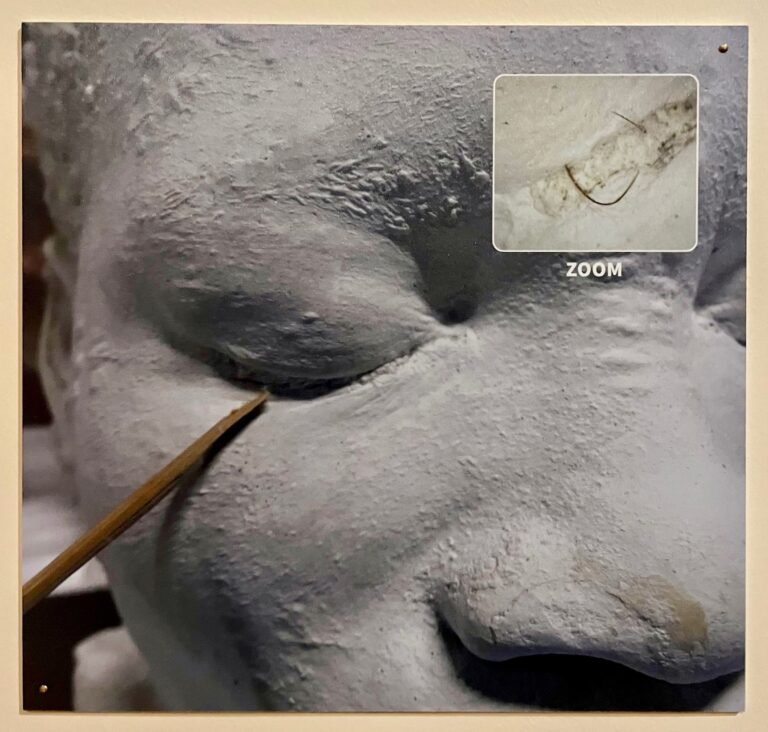

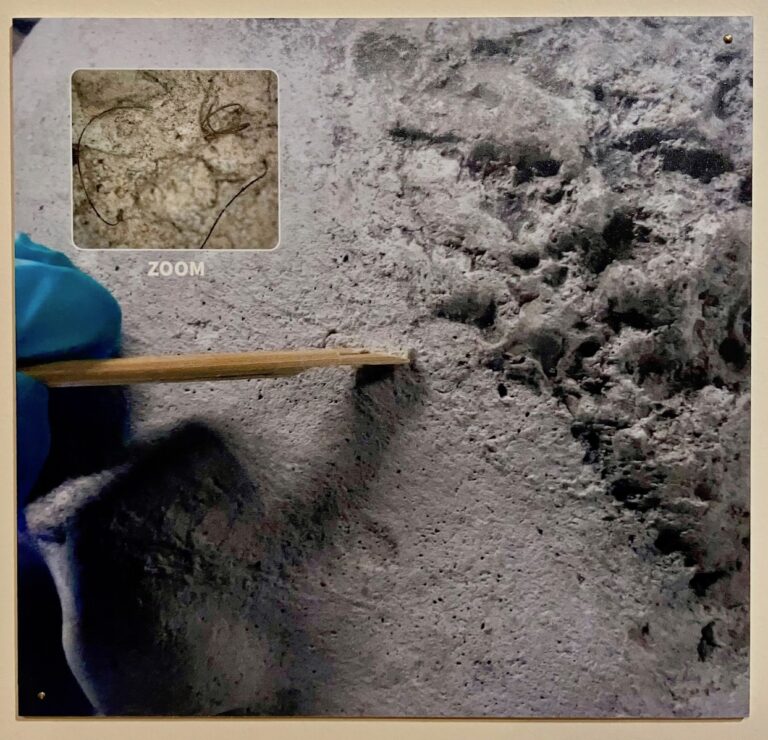

Contrainte et contexte de domination

La question de la contrainte et du contexte de domination dans lequel s’est déroulée l’étude de Froberville n’est pas évacuée par les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Froberville n’a laissé aucune note indiquant que les personnes qu’il a interrogées ou dont il a moulé le visage ont reçu une quelconque rémunération. A l’île Bourbon (la Réunion), où l’esclavage n’a été aboli qu’en 1848, c’est auprès d’esclaves que le savant a mené son enquête. Comme le souligne la conservatrice-restauratrice Laure Cadot dans le catalogue, le moulage sur nature avec du plâtre est une expérience très délicate : le modèle doit fermer les yeux et la bouche, des pailles introduites dans ses narines lui permettent de respirer, et en se pétrifiant, le plâtre dégage de la chaleur… Et une fois que le moule est réalisé et retiré, malgré la fine couche de graisse posée entre la peau et le plâtre, il arrive que des cils et des cheveux soient arrachés. Les conservateurs en ont d’ailleurs retrouvé sur ces bustes. Le moulage de la tête entière peut même entraîner la mort. Or, Froberville a moulé 6 têtes entières.

Dans ses notes, Eugène de Froberville indique que c’est le père Laval (1803-1864) qui a convaincu ses informateurs de le laisser ainsi mouler leur visage. Médecin en Normandie puis prêtre missionnaire auprès des anciens esclaves à Maurice, le père Jacques-Désiré Laval est encore de nos jours vénéré par de nombreux Mauriciens de toutes les religions.

Selon des traditions orales transmises dans la famille Huet de Froberville en France, le savant aurait donné du rhum à boire à ses « modèles » ! Et certains, enivrés, s’endormaient. Ce qui pourrait expliquer que certains visages semblent épanouis, voire souriants…

La majorité des Est-Africains interrogés ont répondu aux questions du savant en créole réunionnais ou mauricien, puis celui-ci a retranscrit les informations recueillies en français dans ces carnets. . « Donc on perd un peu cette importance du créole », déplore Klara Boyer-Rossol dans le podcast de France Culture.

Pour présenter la collection au public, le musée de l’Esclavage intercontinental a demandé à l’historienne d’écrire les récits des personnes représentées à la première personne. Récits ensuite traduits en créole, puis enregistrés.

Des descendants mauriciens des captifs du Lily, qui portent encore aujourd’hui ce nom de famille, ont été associés au projet et à ces découvertes touchant à leurs origines, certains ont même prêté leurs voix pour les enregistrements que j’ai pu entendre au musée de Port-Louis. Ces descendants auraient dans le même temps découvert l’origine de leur nom, qu’ils ignoraient ! Certains passages musicaux transcrits par Froberville sous forme de partitions ont également été reconstitués, joués par des musiciens du conservatoire François-Mitterrand à Maurice et enregistrés, on peut les entendre en fond sonore des vidéos diffusées au musée de Port-Louis.

Plus de 170 ans après avoir quitté Maurice, les bustes de la collection d’Eugène de Froberville et toute leur histoire iront bientôt enrichir le musée de l’Esclavage intercontinental. Beaucoup reste à faire dans l’aménagement de ce nouveau lieu de mémoire, et pour que les Mauriciens s’approprient ce lieu et leur histoire. Mais il a au moins, enfin, le mérite d’exister.

Merci Soraya pour cet article très riche et intéressant ..on attend l’expo des bustes pour découvrir le musée de l’esclavage en 2026..affaire à suivre

Merci Christine ! Découvrir ces bustes est très émouvant, cela m’a donné envie d’en savoir plus. J’ai hâte qu’ils soient enfin exposés au musée de Port-Louis et que ce musée devienne enfin le lieu de mémoire et de connaissance tant attendu.